返回目录:文章阅读

2011年4月7日5时36分,鲁迅独子周海婴因病医治无效,在北京医院逝世,享年82岁。周海婴一直生活在父亲鲁迅的光环之下,许多人并不知道,这位“鲁迅之子”不仅是位无线电专家,还是原广播电影电视部政策法规司副司长。

周海婴生前曾在文章中写道:“别人说起我,永远都是‘鲁迅的儿子周海婴怎么样’。我要写字、写文章,不能说错话、做错事,如果我越出一点线去,就会有人批评‘鲁迅的儿子做错了事’。别人可以去打牌、去玩,可我不行。”

“孩子长大,倘无才能,可寻点小事情过活,万不可去做空头文学家或美术家。”这是鲁迅去世前,在其散文《死》中对儿子的嘱托。周海婴做到了。但他生前也感叹:“我是在一个‘人场’的环境下长大的,‘人场’你明白吗?就像磁场,我被这个‘人场’控制着。父亲一直在鞭策着我,也在给我压力。”

斯人已去,《环球人物》记者通过采访周海婴生前好友以及查阅资料,试图走进他的真实人生。

对父亲的7年记忆

我是意外降临于人世的。原因是母亲和父亲避孕失败。父亲和母亲商量要不要保留这个孩子,最后还是保留下来了。由于我母亲是高龄产妇,生产的时候很困难,拖了很长时间生不下来。医生问我父亲是保留大人还是要孩子,父亲的回答是留大人。这个回答的结果是大人孩子都留了下来。由于属于难产,医生是用大夹子产钳把我夹出来的,当时也许很疼,但是没有一个孩子会记得自己出生的经历。据说当时我的头被夹扁了。有人说难产的孩子脑子笨,不知道这对我后来的智力有没有影响?至少在我小的时候,背诵古文很困难,念了很多遍,还是一团浆糊,丢三忘四。而我父亲幼年时,别的孩子还在苦苦的背书,他已经出去玩了。

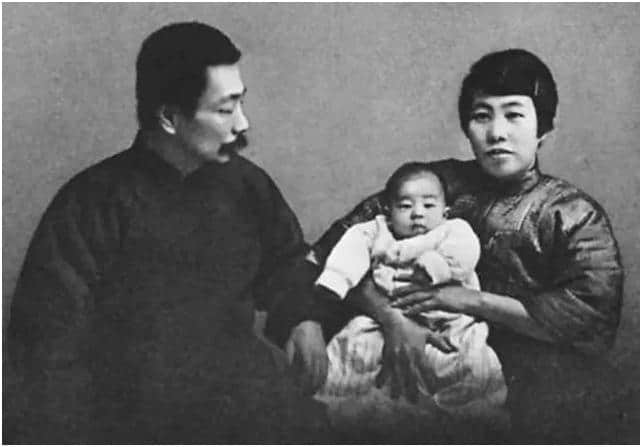

周海婴的回忆录《我与鲁迅七十年》以这段文字开篇,这似乎预示,从1929年9月他出生起,就要经历苦难。周海婴幼年体弱多病,还得了哮喘,有一段时间不能接受正常的教育。此时,社会上关于“鲁迅的后代是弱智还是天才”议论纷纷,这让周海婴不得不在70多岁撰写文章时,还“丢人现眼,报一报这方面的流水账”,刊登出他从小学到中学的成绩单,以证明“具有普通智力”。

北京鲁迅博物馆副馆长黄乔生告诉记者,从鲁迅日记中可以看到,“那个时候,鲁迅虽然工作颇为繁忙,但为儿子的病很是操心,经常换各种法子给他治病,比如蒸汽吸入法,用药膏热敷,做芥末糊,等等。鲁迅日记里有几百处记载他给儿子治病的方法,非常细心。”“他还常带周海婴去看电影、看马戏,由于担心马戏团的狮虎表演吓到周海婴,鲁迅还特地在白天带他去没有猛兽表演的儿童场。”

曾有许多人问周海婴,鲁迅是不是像三味书屋里的寿老师那样对他进行教育。比如,是否搞各种形式的单独授课;是否亲自检查督促作业,询问考试成绩;是否另请家庭教师,辅导写作、书法、乐器之类的。周海婴说:“总之,凡是当今父母能想得到的种种教子之方,都想在我这里得到验证。我的答复却每每使对方失望。”其实,鲁迅对海婴的教育完全按照他1919年写的《我们现在怎样做父亲》的思想来实行,尽量创造机会让海婴自由成长,希望他成为一个“敢说、敢笑、敢骂、敢打”的人。

上海鲁迅纪念馆副馆长乐融认为,其实,周海婴对于父亲的情感是细小、模糊、不露声色的,他还没有到能够完全记事的年龄,鲁迅便去世了。父亲在周海婴脑海的形象停留在1936年10月19日。“那时候周海婴才7岁,他也是在成长的过程中学习鲁迅,和普通人一样,只是顶了一个鲁迅儿子的名号,他对鲁迅的认识也是逐渐加深的。”

曾有“北钱南王”(“钱”指钱钟书)之称的学界泰斗王元化,生前在文章中写道:“海婴是个很有感情的人。鲁迅在世的时候,他还很小,鲁迅习惯于夜间工作,早上睡觉,因此,每天早上,母亲许广平都要叮嘱海婴轻手轻脚,海婴常常在临出门上学之前,悄悄溜到楼上鲁迅房间里,给鲁迅的烟嘴装上一支烟。在书中读到这样的细节,令我感动。”他还说:“我们一直把鲁迅当做一面旗帜,海婴的地位处境很容易让人对他产生误解。海婴不能像普通人一样,他是时刻活在别人的期望中。因为他是鲁迅的儿子,所以人们对他往往期望过高、过严、过苛,甚至有时还提出不应该有的要求。”

头上的光环让他不自在

我成年后在修理方面比较擅长,一辈子喜欢修修补补,而在弱项方面,如唱歌、舞蹈,于我如同笨鸭,说出来也许你会不信,我跳交际舞简直是个木头,以致终身不能“下海”;唱歌也五音不全。我写的一笔字,稚拙无比,虽然在我十几岁的时候,李平先生曾热心介绍我去一个寺庙,那里有一位挂单和尚,书、画都有名气,法名若瓢。

每次我骑车二十分钟到那个寺庙,他让我先磨墨活动手腕,然后选定某页临两张。他自去“腾云驾雾”——吸鸦片,待我临毕,授课也就结束。也许他早已断定我是个“不可教也”的孺子,碍于情面才勉强收留我的吧。

周海婴在回忆录中,表达出些许无法继承父亲的无奈。在众人眼中,他应该有不错的文笔,写一手漂亮的字,但事与愿违。周海婴坦诚自己的“平凡”,所以从小一直到中学,都尽量不用周海婴这个名字。“因为觉得大家总是把我想成他们所希望的一个周海婴形象。”他生前在接受媒体采访时说。

鲁迅去世后,随着各种政治运动的兴起,其家属的生活也动荡不安。1937年11月12日上海沦陷,经常有国民党特务在许广平寓所周围假扮成贩夫走卒进行监视,使他们的生命安全受到极大的威胁。后来,中共在香港的领导人方方、潘汉年、连贯等人和民主促进会领导人马叙伦商量,秘密通过陆路将许广平与周海婴接到香港,他们才得到暂时安定。

“鲁迅对海婴的教育方式是尽量不做限制,但海婴长大后,个性和爱好都很受限制。”北京鲁迅博物馆副馆长黄乔生说,周海婴十几岁时迷上无线电,考取了业余无线电执照,但因为许广平家来往的人太多,怕引起国民党注意,天线才架起来两天,上海地下党就通知将它拆掉。

周海婴的求学之路也颇为动荡。初中在上海沪新中学念书,化名周渊,后转入建承中学。高中也辗转了好几次,先是在中华理科中学、香港培侨中学学习,中间读过会计,还用储蓄多年的压岁钱报考了南洋无线电夜校,坚持学习自己喜欢的电子技术。1948年8月,远在香港的各民主党派人士为筹备新政协,纷纷踏上返回解放区的征程。当年11月底,周海婴和母亲许广平一起离开香港,来到东北。他曾回忆:“我当时19岁,是抱着一种科学救国的想法北上解放区的。”从上海,到香港,再到东北,几经周折,周海婴与母亲终于在北京定居。

1952年,周海婴考入北大物理系。在北大读书时,他对桥牌产生了兴趣。一次,他看到同学为桥牌的规则争论,就插了几句嘴,结果流言说:“鲁迅的儿子不好好读书,一心打桥牌。”就因为这件事,北大团委书记还专门找周海婴谈话,说作为鲁迅的后代要注意影响。此后,周海婴不敢参加任何文娱活动了。

虽然在父亲的光环下,周海婴的许多行动受到了限制,但这种压迫感也激发了他的内在力量:“父亲的压力也是另一种鞭策力,我知道我不是我父亲,也不是我母亲,我就是我。”周海婴最终成为一名无线电专家,毕业后曾任中国电子学会理事,一直从事广播电视规划工作。

10多年艰辛维权路

官司败诉,我的“臭名”也远播于外。准确地说,是自从把人民文学出版社告到法院,我在一些人的心目中已经“败诉”了。我不怕出丑,且摘录一些当时所收集到的非议——

有的说:周海婴出尔反尔,说话不算数,竟要收回捐出去的钱。

有的说:周海婴真让他的父亲丢脸,竟为了钱对簿公堂。

有的说:周海婴死要钱,贪得无厌,要了还想要,他哪算是个共产党员、全国人大代表呢!

远在香港的《百姓》杂志也趁机凑热闹,某篇文章在开头处登了一帧父亲画像,旁边印着一行醒目的字:“鲁迅想不到他的儿子会为他的稿费问题进法院。”在骂过我“出尔反尔,说话不算数”(奇怪,这与人民文学出版社所言如出一辙)之后,进而挖苦道:“身为鲁迅后裔当不了大官,争回一些钱总是有用的。”

总之,我周海婴一时成了鲁迅的“不孝子”,做了让父亲蒙羞的丑事。但这些大都是局外人,自然只顾骂得痛快淋漓,管它什么当事者的痛痒。

周海婴在回忆录中提到的“官司”,曾让他辛苦地走过了十几年。1986年6月28日,周海婴对人民文学出版社不预先征得同意,不付稿酬,甚至不送书的行为,向北京中级人民法院提起诉讼。然而,官司没赢,收获的只是白眼和骂名。学界泰斗王元化生前回忆:“海婴为鲁迅版税继承权的问题打官司,有些人不能理解,认为他不该这么做。我却不这么看。如果我们承认他也是一个公民,也有合法的继承权,那么就应该依法办事。据海婴和我讲,他到了日本,看见内山完造(鲁迅的挚友)遗孀生活非常困难,回来后就向出版社建议,将鲁迅著作的日译本版税拨出一部分资助她的生活。但出版社置之不理,连日译本的样书也不给他一本。他觉得自己的权益没得到尊重,才引发了诉讼的事。”

评论家吴洪森在给周海婴的回忆录作序时感叹:“我原以为海婴属于特权阶层,但看了他的回忆录才知道,他们不仅没有受到特殊的照顾,连应属于他们的权益也被侵犯了。‘文革’时将许广平的医疗单位从北京医院和其他走资派一起转到了北大医院,许广平心脏病突发的时候,该医院没有值班医生,她是拖延了抢救时间才去世的……”

周海婴发现,出版界侵犯知识产权的现象非常严重,不仅鲁迅的权益被侵犯,几乎所有现代文化名人,尤其是一些左翼作家后裔的权益也被冠冕堂皇地剥夺。他感到这种维权活动必须坚持下去,一做就是很多年。

维权的同时,周海婴也在研究着鲁迅,推广着鲁迅,介绍着鲁迅。“年轻时,他不愿在父亲的光环下生活;年老后,他又执着地想研究父亲,为他多做一些事情。”黄乔生告诉记者,“早在上世纪70年代,周海婴就曾上书毛泽东,整理鲁迅著作和书信,之后成立了鲁迅研究室。在他的努力下,《鲁迅全集》、《我与鲁迅七十年》相继出版。2010年,他又重新出版了母亲许广平写的《鲁迅回忆录》完整版。他做一切事情都特别执着,只是为了还原一个真实的鲁迅,一点也不惧怕困难,这点性格非常像鲁迅。”

担得起“鲁迅之子”的称呼

我还知道儿子心里有一个愿望,他不愿意老被人加上“鲁迅的孙子”这种定语,他当然承认自己是鲁迅的后代,但他不愿意靠“祖荫”生活。他要创造自己的事业,走自己的路,体现自己的人生价值,不管将来结果如何,他都会一直奋斗下去。我想,这也是父亲所愿意看到的。我希望我的孩子都能这样想。

周海婴在回忆录结尾,表明了自己对子女做“鲁迅后人”的态度。周海婴的妻子是他儿时在上海的邻居马新云,他们共有4个子女:大儿子周令飞如今从事大众传播工作,二儿子周意飞在某私营公司工作,三儿子周令义在日本广播协会北京办事机构担任摄像;女儿周宁远嫁日本。

评论家吴洪森曾写道,“鲁迅后代”的这个帽子,一直波及周海婴的儿子。“1982年,周海婴长子周令飞在日本和台湾女孩恋爱,后来去台湾成亲。国民党报纸将之宣传为鲁迅的后代投奔台湾,这里则有人向海婴施加压力,要求他发表脱离父子关系的声明。幸好海婴顶住了,要不然数年之后,两岸通婚成了稀松平常的事,海婴如何面对自己的儿子?从这里可以看到,海婴不仅有宽厚忍让的一面,也有勇于顶着压力,耿介的强脾气。”

周海婴也有自己的人生追求,他生前最大的梦想是能够当一名专职摄影师。他曾对媒体说:“摄影是我生活中不可缺少的一部分。”周海婴9岁起开始摆弄相机,70年来一共拍摄了两万多张照片。他拍摄的题材很广泛,有上世纪40年代的上海生活,包括中产阶级和里弄生活,也有50年代的北京生活,包括辅仁大学、北京大学。最为珍贵的是,他用相机记录下来大量民主人士从香港到东北解放区的历史照片,成为了全国政协第一批影像资料,弥补了中国现代历史上最重要的影像空缺。虽然没有走与父亲一样的文学道路,但周海婴仍然用自己的方式为新中国贡献了力量。

“我20多岁还是学生的时候就认识周海婴先生了,当时他50多岁,一点架子也没有,特别平易近人,还时常有和他父亲一样的幽默感。我们一大群人聊天,会常常出现些尴尬的冷场,他用一个玩笑就化解了。其实鲁迅也一样,并不是文章中表现出来的那种‘横眉冷对’。”黄乔生说。

2008年,79岁高龄的周海婴在黄乔生、乐融等人的陪同下,远赴日本,参加父亲生前的日本好友内山完造逝世50周年纪念日,“他在那个会上向日本人介绍鲁迅,反响很大。那个时候,他精神状态是不错的,虽然不很健硕,但是思维啊,讲话啊,都非常清晰。”乐融告诉记者。据周令飞介绍,周海婴生前最后的嘱托,还是“让我们继续做好鲁迅思想的梳理和总结”。

王元化生前评价周海婴:“我不认为鲁迅的后人从事文学才算继承了鲁迅。我觉得最重要的是对鲁迅以及许广平道德人品的继承。做个空头文学家,道德人品又有问题,那是继承鲁迅吗?那是对鲁迅的背叛。我觉得海婴很多方面继承了他父母亲的为人,是个正直而有道德的人,这是真正能告慰鲁迅和许广平在天之灵的。”

从这一方面讲,周海婴对得起“鲁迅之子”四个字。

作者:《环球人物》记者 刘畅 刘叶茹

原创稿件,转载务经授权,否则维权到底。