返回目录:文章阅读

马致远是元曲四大家之一,他有着“曲状元”的美誉,袁行霈主编的《中国文学史》中说:“马致远在元代梨园声名很大,有‘曲状元’之称。他既是当时名士,又从事杂剧、散曲创作,亦雅亦俗,备受四方人士钦羡。”

但是,何为曲状元,后世有着不同的解读。一种说法,认为这是元朝的科举考试中,单独开设了曲艺考试这么个门类,而马致远取得了头名状元。此说为华连圃所深信,为了佐证自己的看法,他在《戏曲丛谭》中列出了三条历史依据。对于华连圃的这个结论,赵景深先生在其所撰《有关马致远生平的几个问题》一文中,一一予以了反驳。

马致远墓全景

华连圃所举出的第一个证据,是明代沈德符在《顾曲杂言》中说了这样一段话:“元人未灭南宋时,以此定士子优劣,每出一题,任人填曲,如宋宣和画学,出唐诗一句,恣其渲染,选其能得画外趣者登高第,以故宋画元曲,千古无匹。元曲有一曲传至四五本者,予皆见之。”

沈德符的这段话说得很明确,他说元人开考了曲艺,其具体的考法是由朝廷出一题目,然后让考生们来填曲。为了证实自己所言不虚,沈德符看到元曲中在同一个曲名下有四五种不同的版本,也正是这句话成为了华连圃做出判断的依据:“夫一题得见四五本,显然其为场屋中所制。”华连圃的意思是说,一个剧名竟然有四五个不同的版本,只有考试才会出现这种情况,这就如同今日的作文考试,题目一样,但每个考生的答案却不相同。

但赵景深认为这种说法不正确,因为“沈德符上了臧晋叔《元曲选》的当”。因为臧晋叔在《元曲选》中列出了同一个名字、不同的曲名、不同的本数,比如“《西厢记》五本”,但这种著录方式并不是说这五本内容均不相同。

然而沈德符却说“予皆见之”,他的这句话只会有两种情况:一是他在撒谎,因为他根本没有见过同一部剧有四五个不同的版本,就如赵景深先生所言,他只是看到了《元曲选》上的著录而做出这种猜测;第二种情况,有可能是他真的看到了某一个剧有四五个不同的版本。对于沈德符所说的这四个字,赵景深先生没有予以反驳。

马致远父亲之墓

臧晋叔在其所辑的《元曲选》序言中说了这样一段话:“元以曲取士,设有十二种,而关汉卿辈争挟长技以自见。至躬践排场,面傅粉墨,以为我辈生活,偶倡优而不辞。”

臧的这句话说得十分明确,他说元代开设了以曲为专题的科考,并且说这个科考设了十二个门类。对于这种说法,明末清初的吴梅村在《北词广正谱序》中称:“盖当时固曾以此取士,士皆傅粉墨而践排场,一代之文人,皆从此描眉画颊,诙谐调笑而出之,固宜其擅绝千古。”吴梅村也强调元代以曲来取士,并且他说那些考生们化妆后当场表演。

对于以上的这个说法,也成为了华连圃的第二个证据,其称:“夫朝士大夫既能不辞于描眉画颊,可以想见其君必深好之。其君能深好之,则设科取士,当然可能。”

然赵景深认为,臧晋叔是明朝人,吴梅村是明末清初的人,他们距元朝都有一定的时段,所以赵认为更应该相信元朝人的话。而后赵景深列举了《元史》卷八十一中“选举志”上的一个段落,这个段落中列明了考试的内容,其中未曾提到以曲取士,故而赵景深说:“可见当时所考都是四书经义、诏诰章表、经史、时务之类,根本没有戏曲,怎么能说是以曲取士呢?”

用瓷砖贴了墓围

然而《元史》也是明初人所修,更何况这部史修得十分草率匆忙,故其被史学家视为中国正史中较差的一部。为此到了民国年间,柯劭忞才重新写了一部《新元史》,该书纠正了《元史》中大量的错误。以此来推论,会不会元代真的进行过曲艺的考试,却未被列入正史中呢?赵景深在文中也讲到了元初只在太宗九年开科一次,而第二次科考则隔了七十八年,也正因学子们没有出路,他们才去写编杂剧。

既然如此,那为什么臧晋叔在《元曲选》的序言中开口就说“元以曲取士,设有十二种”?如果这不是事实的话,那臧晋叔为什么要编造这么个说法?同时他还说出了具体的种数。对于臧晋叔的这个说法,赵景深没有予以正面的驳斥。同样,吴梅村所说的曲艺考试的具体情形,赵景深也没有进行直接的反驳。那吴梅村的出处在哪里呢?这是不是也是他编造出来的呢?如果是的话,那么这些人编造这种说法的目的是什么呢?这些问题我未能看到正面的回答。

匾额及对联

关于臧晋叔所说的“十二种”的问题,明代朱权在《太和正音谱》中列杂剧十二科,而沈宠绥在《度曲须知》中说:“自元人填词制科,而科设十二,命题惟是韵脚,以及平平仄仄谱式,又隐厥牌名,稗举子以意揣合,而敷平配仄,填满词章。折凡有四,如试牍然,合式则标甲榜,否则外孙山矣。”沈在这里也称,元人考曲设为十二科,并且他列明了具体的填词方式。

对于这种说法,赵景深认为也不可靠,他列出了十二科的内容,并称“这十二科实在很不科学”,同时他认为这种考试方式有点儿像猜谜,而后赵景深又用《元史·选举志》中没有戏剧十二科这么一说来反驳。但对于沈宠绥为什么有此一说,赵文中也没有展开分析。

赵景深是以《元史·选举志》中没有谈到以曲取士作为反驳的主要依据,这种说法前人也曾提及,比如清梁廷楠在《曲话》中称:“元人百种,佳处恒在第一、二折,奇情壮采,如人意所欲出,至第四折则了无意味矣。世道谓元人以曲试士,百科杂剧,多出于场屋,第四折为强弩之末,故有工拙之分。然考之《元史·选举志》,固无明文,或亦传文(闻)之误也。”

梁廷楠也注意到了《元史》中没有以曲取士这种说法,所以他觉得这可能只是一种误传。对于梁廷楠的这句猜测,华连圃则称:“自梁氏蓄此论后,世人遂群起疑古,不知梁氏适足为元人以曲取士之证,不足为反证也。”

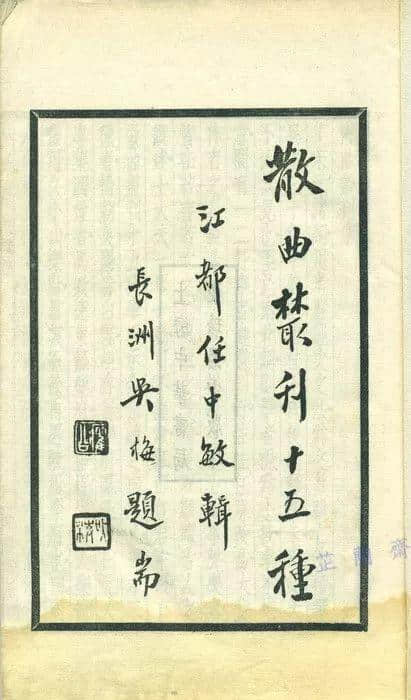

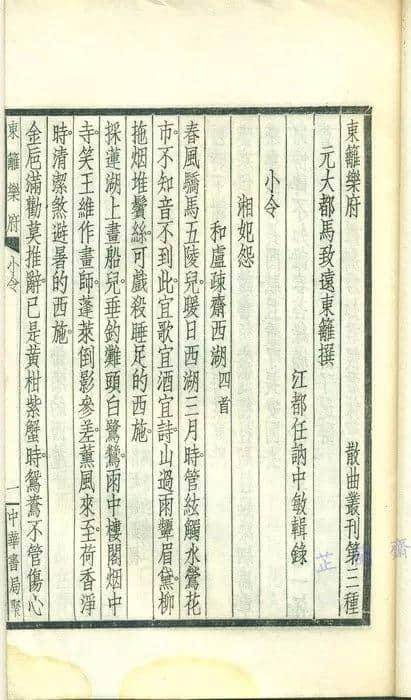

马致远撰《东篱乐府》民国二十年上海中华书局聚珍仿宋版排印《散曲丛刊十五种》本,书牌

华认为,人们怀疑元人以曲取士这个说法就是本自梁廷楠,但华倒认为梁的这个说法恰好证明了元人就是以曲取士。但赵景深认为,梁廷楠以《元史·选举志》来怀疑以曲取士说,“是有确定证据的”,所以他觉得梁的这个说法超过了沈德符、沈宠绥和吴梅村等人。

然而谭正璧却认为华连圃的结论有道理,赵景深在其文中引用了谭正璧说的这样一段话:“按元人以曲取士之说,迄于今日,信者疑者仍参半,而其所引证,皆不出明人著作。然贾仲明《凌波仙》,可为信有其事之证明。仲明元末人,其言当然较明人为可信。所谓‘战文场,曲状元’非明指应曲科、中魁首而何?但仲明词仅附载于天一阁藏钞本《录鬼簿》,此书近始发现,故前人多未征引及之。”

对于谭正璧的这个说法,赵景深引用了贾仲明的那首《凌波仙》:

万花丛里马神仙,百世集中说致远,四方海内皆谈羡。战文场,曲状元。姓名香,贯满梨园。《汉宫秋》《青衫泪》《戚夫人》《孟浩然》,共庚白、关老齐肩。

这就是马致远为元代曲状元的最早出处。赵景深认为,这首《凌波仙》没有提到马致远应试科场,因此这“曲状元”是一句形容词,就如同今日所说的“行行出状元”,这样的结论也就是业界对“曲状元”一词的第二种理解,其意是称马致远为元曲中写得最棒者。

马致远撰《东篱乐府》民国二十年上海中华书局聚珍仿宋版排印《散曲丛刊十五种》本,卷首

由此可知,马致远在元代剧作家中有着何等的影响和名气。元代究竟是否举行过以曲艺为内容的科考,至少未能找到确证之前,无论其肯定还是否定,其实都没有过硬的证据,既然前人有过类似的著录,那也姑妄信之吧。

按资料记载,马致远写出了十五种杂剧,流传至今者有七种,其中最有影响力者则是《汉宫秋》,该剧可谓马致远的代表作,明臧懋循把《汉宫秋》排在了《元曲选》一书的最前列。《汉宫秋》讲的是王昭君出塞的故事,但在具体情节上,马致远予以了改编。

关于王昭君出塞之事,记载于《汉书·元帝纪》,而《汉书·匈奴传》的记载则比《元帝纪》略详:“单于自言愿婿汉氏以自亲。元帝以后宫良家子王嫱字昭君赐单于。单于欢喜,上书愿保塞上谷以西至敦煌,传之无穷,请罢边备塞吏卒,以休天子人民。……王昭君号宁胡阏氏,生一男伊屠智牙师,为右日逐王。……呼韩邪死,雕陶莫皋立,为复株累若鞮单于。……复株累单于复妻王昭君,生二女:长女云为须卜居次,小女为当于居次。”

祠堂正堂

这段话是说,匈奴提出和亲,元帝把王昭君赐给了单于,后来王给单于生了个儿子,但不到三年的时间,单于去世。按照匈奴的习俗,王昭君又成了单于儿子雕陶莫皋的女人,而后她又给此人生了两个女儿。但是对这一段的记载,到了《后汉书·南匈奴传》中,又增添了一些新的内容:“昭君字嫱,南郡人也。初,元帝时,以良家子选入掖庭。时呼韩邪来朝,帝敕以宫女五人赐之。昭君入宫数岁,不得见御,积悲怨,乃请掖庭令求行。呼韩邪临辞,大会,帝召五女以示之,昭君丰容靓饰,光明汉宫,顾景裴回,竦动左右。帝见大惊,意欲留之,而难于失信,遂与匈奴。”

这段话说,匈奴提出和亲,皇帝赐给了他五个宫女,而王昭君在宫中多年,没有受到皇帝的宠幸,所以她主动提出前行,皇帝见到她后,没想到王昭君长得这么漂亮,故有了悔意,但既然答应了匈奴,也不好反悔。

之前汉元帝为什么没有见到如此美丽的王昭君?这当然成为了后世猜测的内容。到了晋代,葛洪在《西京杂记》中就添加了这部分的猜测:“元帝后宫既多,不得常见,乃使画工图形,案图召幸之。宫人皆赂画工,多者十万,少者亦不减至五万,独王嫱不肯,遂不得见。匈奴入朝,求美人为阏氏,于是上按图,以昭君行。及去,召见,貌为后宫第一,善应对,举止娴雅。帝悔之,而名籍已定,帝重信于外国,故不复更人。乃案穷其事,画工皆弃市,籍其家资皆巨万。”

马致远雕像

这段解释使得故事变得圆满起来。其称,因为汉元帝后宫人太多,于是皇帝让画匠给每位嫔妃画一张玉照,而后汉元帝根据画像来选择宠幸哪一位。后宫的这些女人们为了能够增加被召见的机会,于是就花大价钱来贿赂画匠,让画匠把自己画得美一些。但唯独王昭君不肯这么做,画匠于是把她画得很丑,所以皇帝未曾召见过她。等把她赐给匈奴时,皇帝才见到王昭君,感觉她是后宫最美的一位,但事已至此,不便反悔。而后皇帝调查这是怎么回事,由此方知是画匠做了手脚,于是他杀掉了这位画匠,并且从其家中抄出了大笔的受贿钱财。

对于这样的记载,马致远在创作《汉宫秋》时予以了改编,他在此剧的第一折,就首先让那位画匠毛延寿上场,这位无耻的画工一上场就先吟诵了一首无耻的诗:

大块黄金任意挝,血海王条全不怕。

生前只要有钱财,死后那管人唾骂。

看来,他已经受贿到天不怕地不怕的程度。他认为只要活着能捞钱,绝不怕死后被别人骂。

接下来,马致远借这位毛延寿的自我介绍讲述了事情的起因:“某,毛延寿,领着大汉皇帝圣旨,遍行天下,刷选室女,已选勾九十九名;各家尽肯赠送,所得金银,却也不少。昨日来到成都秭归县,选得一人,乃是王长者之女,名唤王嫱,字昭君。生得光彩射人,十分艳丽,真乃天下绝色。争奈他本是庄农人家,无大钱财。我问他要百两黄金,选为第一。他一则说家道贫穷,二则倚着他容貌出众,全然不肯。我本待退了他,不要,倒好了他,眉头一纵,计上心来。只把美人图点上些破绽,到京师必定发入冷宫,教他受苦一世。正是:恨小非君子,无毒不丈夫。”

马氏族世系谱

显然,马致远对原本的历史做了演绎,他把毛延寿写成了皇帝派到民间选美之人,在这个过程中,他已经受贿了大笔钱财,但唯有王昭君因为长得特别漂亮,所以不愿意贿赂他。而王不愿意贿赂毛的另一个原因,是王家只是耕种的农户,根本拿不出毛所要的百两黄金,于是,毛决定仍然把王昭君选入宫中,而后把她画得很丑,从此将她打入冷宫。

但是一个偶然的原因,汉元帝听到了王昭君在后宫弹琵琶,于是宠幸了她,之后封她为西宫娘娘,这个过程让毛延寿的伎俩暴露了出来。按照《西京杂记》上的说法,毛延寿被斩首,而马致远对此做了改编,他说毛逃出宫,跑到了匈奴那里,撺掇呼韩邪单于点名要王昭君来和亲。

单于的这个要求让汉元帝十分为难,因为他喜欢王昭君,他也知道这是毛延寿出的恶招儿,可是为了国家,他又不能断然拒绝,于是就让朝官们出主意,没想到这些人个个拿不出好点子。在这种情况下,王昭君主动提出,为了解救国家的危难,她愿意前去和亲。虽然汉元帝舍不得,但此时也没什么办法,于是马致远就安排汉元帝在剧中有了这样一段著名的唱词:

【梅花酒】呀!俺向着这迥野悲凉。草已添黄,兔早迎霜。犬褪得毛苍,人搠起缨枪,马负着行装,车运着糇粮,打猎起围场。他他他,伤心辞汉主;我我我,携手上河梁。他部从入穷荒,我銮舆返咸阳。返咸阳,过宫墙;过宫墙,绕回廊;绕回廊,近椒房;近椒房,月昏黄;月昏黄,夜生凉;夜生凉,泣寒螀;泣寒螀,绿纱窗;绿纱窗,不思量!

【收江南】呀!不思量,除是铁心肠。铁心肠,也愁泪滴千行。美人图今夜挂昭阳。我那里供养,便是我高烧银烛照红妆。

王昭君跟着单于的大军前往匈奴的领地,当她走到两国的分界线——黑龙江边上时,她毅然地投江自尽了。

躺在地上的碑刻

以上就是《汉宫秋》的故事梗概。那马致远为什么要写这么一出典型的悲剧?袁行霈主编的《中国文学史》予以了这样的解读:“在金元之际,马致远选择了汉室受到凌辱的历史题材,不能说他不曾寄寓着对现实生活的感受。环绕着汉元帝、王昭君的形象,他向人们揭示的主要是对历史、对人生的体悟。他通过戏剧冲突,写出乱世中的个体无法主宰命运、只能任由拨弄的哀痛。”

因为此剧创作得十分成功,故清焦循在《剧说》中赞誉道:“元明以来,作昭君杂剧者有四家。马东篱《汉宫秋》一剧,可称绝调;臧晋叔《元曲选》取为第一,良非虚美。”而李德身在其编著的《困煞中原一布衣》一书的总序中说:“其《梧桐雨》最负盛名,与王实甫的《西厢记》、关汉卿的《窦娥冤》并称为元杂剧的‘三大杰作’,谓之‘千古绝品’。”