返回目录:文章阅读

本文原刊于《宗教学研究》2019年第2期

感谢肖红兵老师赐稿!

引用时请注明出处!

摘 要:佛寺声钟丧仪是朝廷特命某些寺院专为去世的皇室人员和重要品官持续击钟若干杵之礼俗,体现着佛教的“拔苦”义理和皇家的政治“威仪”。佛寺声钟丧仪的声钟对象、声钟寺院和声钟杵数等虽在宋真宗景德年间制度化,但文献稀见北宋时期国丧和臣丧佛寺声钟丧仪事例。南宋时期一定程度地践行了佛寺声钟丧仪,除了帝后等人丧仪外尚能降礼于个别重臣、权臣及其亲属,佛寺声钟的杵数常因逝者身份不同而有所变化,未能形成固定的佛寺声钟杵数。宋代创设的佛寺声钟丧仪至明清时期尚适用于部分帝后的国丧活动中,声钟杵数亦完全定制为三万杵。佛寺声钟丧仪自北宋真宗景德年间定制,至雍正去世清廷诏命京师寺观为其声钟三万杵而终结,在宋、明、清时期的国丧活动中屡有施行,反映着国家礼制与社会信俗之间的互动与合流的文化意蕴。

主题词:佛寺声钟 丧仪 宋代

作者简介

肖红兵,历史学博士,信阳师范学院讲师、硕士研究生导师。

五季以降,儒、释、道三教的互动与合流成为影响宋代仪礼革新的重要因素之一,其中象征皇权威仪和终极之典的丧葬礼仪的变化最具代表性,北宋创设的佛寺声钟丧仪即是儒、释互动合流的结果。所谓“佛寺声钟”是指寺院僧侣特为去逝之人持续撞击无常钟的特殊仪式,宋代文献中多称为击钟、声钟、撞钟或系钟等;佛寺声钟地点因卒者卒地不同而分京城与京外,皇家人员与在京官员卒后多由京城内外寺院声钟,卒于外地官员则由卒地的府州县寺院为之声钟,负责施行声钟的寺院多由中央朝廷或地方政府特别指定;声钟的对象一般为皇帝、后妃、宗室和部分重要品官。佛寺僧侣持续撞击无常钟的时长,是以声钟杵数多少为标准,因此声钟杵数与卒者的身份和地位密切相关。佛寺声钟丧仪是北宋初期开始出现的一种特殊的丧葬礼俗和终极之典,可以视为宋代国家、礼法与信俗互动的一种典型制度,也是宋代官员身后待遇给赐中的一项独特的终极哀荣。20世纪90年代以来汪圣铎、朱瑞熙、王志跃等学者相继注意到了宋代上层人员丧事中的佛寺声钟制度或礼俗现象,并在制度和文化层面提出了一些重要创见。汪圣铎在“宋朝国丧有寺院声钟之礼法”中指出“当久有此制,然不得其始”,认为“高级官员死丧既有声钟之制,推想皇帝死丧或也有之”。[1]朱瑞熙指出“从宋初以来,京城内遇品官亡故,即‘用浮屠法击钟’”,推测“这种撞击无常钟的习俗,估计在京师以外地区是不受限制的”。[2]王志跃则将“佛寺击钟”丧仪视为传统丧葬礼俗在宋代受到佛教文化影响的一种具体反映。[3]但是上述学者均未对宋代佛寺声钟丧仪出现的时间、实践的情况和后世影响等问题给予探讨。笔者在检阅相关史籍时发现,虽然不少士人都曾论及北宋有“品官丧许击钟”的礼法制度规定,但是鲜见北宋官员丧后寺院为之“声钟”的具体史事,南宋时期国丧中京城佛寺为之声钟却有几则事例,而且个别勋亲或权臣亦获得过诏命佛寺声钟的待遇,但是京城之外的官员死丧后佛寺声钟却是未见事例,反倒是宋人的笔下颇有一些值得关注的佛寺“丧钟”习俗或轶事。基于这一认识,笔者尝试从官员身后待遇的视角切入,将创设于北宋真宗景德年间的丧事活动中的佛寺声钟礼俗称之为佛寺声钟丧仪,进而对佛寺声钟丧仪出现的具体时间、制度实践概况、声钟杵数和文化影响等问题给予全面系统的梳理和探讨,冀望为宋代礼仪制度、官员待遇和丧葬文化的研究提供助益性参考。

一、北宋“佛寺击钟丧仪”的制度拟定

从现存文献载述来看,佛教丧葬文化于北宋前期已经在很大程度上与传统的丧葬仪礼互动融合了,其中民间丧事中多有以“浮屠法”火葬和参举佛事的,国丧和官员丧事中则出现了诏命佛寺为去世的帝后、宗室和品官撞击无常钟的特殊丧仪。令人不解的是,北宋时期虽有臣僚论及“品官丧许击钟”的礼法制度,但是爬梳文献却未见载有北宋皇帝、后妃、宗室和官员丧后佛寺进行击钟的普遍性事例,不仅李焘所编《续资治通鉴长编》中没有相关文字,北宋诏令文献和士人文集亦无只言片语。与北宋不同的是,南宋时期礼官多次言及佛寺声钟丧仪是“国朝故事”并“乞依典例”,而且确实有不少皇室人员与勋亲品官丧后佛寺为之声钟的典型事例,只是这些丧仪事例中使用的是佛寺“声钟”而非“击钟”。从北宋臣僚论奏“至今以为定制”和南宋礼官所谓“国朝故事”及实践事例来看,宋代确实存有所谓“佛寺声钟丧仪”的礼法制度,只是这种佛寺声钟丧仪的制度拟定尚需从拟定背景、创制时间、给赐对象等方面逐一爬梳考订。

(一)北宋“佛寺击钟丧仪”定制的背景

佛寺声钟丧仪制度化的历史背景是唐宋之际儒、释、道“三教归一”趋势中的文化互动与合流,其中佛、道两教文化在民间传统丧葬礼仪中的渗透影响最为显著。北宋政权稳固以后开始着手恢复和规范相关礼仪制度,对士庶人丧礼规定尤为严苛,官方对佛道丧葬文化保持高度抑制甚或禁止态度。太祖开宝三年十月即诏令开封府“禁丧葬之家不得用道、释威仪”,太宗太平兴国七年正月“重定士庶丧葬制度”,[4]一定程度上表明五代宋初士庶丧仪中已经比较严重地杂糅了佛道丧葬文化,但是所谓“浮屠法”的丧葬文化在真宗景德以前尚未纳入官方认可的丧仪礼法制度之中。

佛寺声钟丧仪制度化的文化背景是京师士庶滥用“浮屠法击钟”,一定程度地扰乱了京城士民的日常生活和官员的公务活动。在前述历史背景下佛教“浮屠法击钟”在宋代士民的丧葬活动中逐渐常态化和世俗化,京师之人死丧后不分士庶、不分昼夜地请佛寺为之撞击无常钟,在某种程度上严重影响到了士民的日常生活和官方政务活动,于是真宗景德时期开封府官员无奈地奏请朝廷对京师丧事中的“佛寺击钟”活动给予限制。虽然宋初朝廷对士庶丧仪杂用“道、释威仪”明令禁止,但是寺院僧侣基于广法布道的职责为去世人员撞击无常钟的特殊仪式却为广大士庶所认同,以至于京师品官死丧“用浮屠法击钟”成为“无定制”的常态现象。北宋时期的京师开封人口众多,“是开封历史上人才的顶峰,呈现出井喷现象 ”,[5]在京任职退居的各级官员中老病休养人员不在少数,他们中一旦有人死丧或即请佛寺为之击钟若干杵,士民亦颇多效仿,乃至形成“多至数百十下,不复有昼夜之拘”[6]的滥觞,但是持续荡漾的佛寺钟声必然扰乱士民的夜晚睡眠。缘于佛寺击钟丧仪的“无定制”,最终在真宗景德年间引起开封府相关官员的特别注意,建议将“浮屠法击钟”的丧事行为纳入到国家的礼法制度里,笔者将之称为“佛寺声钟丧仪”。

佛寺声钟丧仪制度化的政治背景是宋代政治威仪思想的膨胀和士大夫自我意识的觉醒,品官丧仪被严格地纳入到了国家礼法制度之中。宋代科举选官制度的渐趋完备,使得科举考选成为宋代官吏选任的主要途径,官职的类型和吏员的数量都呈现出明显的递增趋势,读书、应考、做官便是宋代大多数士人别无二致的人生选择,入仕后能够长期供职或退居京师无疑是较为理想的终极仕履。北宋京师开封号为东都,实是国家中枢所在和帝后百官居处,国丧和品官的卒葬问题都被纳入到国家礼法之中。佛寺声钟丧仪实施的对象,逐渐从京师士庶演变为部分五品以上的品官,进而演变为国丧独有的特殊礼法制度,而京师其他级别官员和普通庶民死后不能享有佛寺声钟的待遇,反映出士庶通行的佛寺声钟丧俗在北宋时期开始转变为一种象征着政治威仪的特殊哀典。

(二)北宋“佛寺击钟丧仪”定制的时间

佛寺击钟丧仪在北宋时期一般称作“品官丧许击钟”,南宋时期则多与赙赐制度合称为“声钟给赙”,较早见载于王辟之、江少虞等人杂记里。其一,王辟之《渑水燕谈录》卷5称“景德中真宗御笔六事以示近辅”,“御笔六事”中比较特殊的一条内容是拟定了佛寺击钟的丧仪制度:

京师品官之丧,用浮屠法击钟,初无定制。景德中,令文武(臣)卿监、武臣大将军、命妇郡夫人以上,令于天清、开宝击钟,至今为例。[7]

其二,相似记载见于江少虞《宋朝事实类苑》卷32:

京师品官之丧,用浮屠法击钟,初无定制。景德中,令文臣卿监、武臣大将军、命妇郡夫人巳上,许于天清、开宝二寺击钟,至今以为定制。[8]

上举两处杂记所述内容基本相同,只是王记中“文武卿监”当为江记中的“文臣卿监”,所记相同应是承袭钞录或资料来源一处所致,但已经指明“佛寺击钟丧仪”定制于真宗景德年间。从“初无定制”到所谓“以为定制”的文辞来看,真宗景德以前京师品官死后由佛寺为之撞击无常钟应是私人层面的一种常态化丧俗,尽管彼时品官丧葬可能已经流行杂用“浮屠法击钟”,但是击钟对象尚无严格的官品限制,负责击钟的佛寺亦可能由丧家自行择定。至真宗景德时期才演变为一种官方认可的仕宦丧仪制度,即明确规定了声钟对象的官称品阶和具体实施声钟的寺院。

前引两则佛寺击钟丧仪史料述及的制度拟定时间为“景德中”,即真宗景德年间(1004-1007年)的二年或三年,然而此次拟定佛寺声钟丧仪的具体时间和原因,以上两则文献均未详载,《宋史》卷125《凶礼四》中“士庶人丧礼”条备述较详;

景德二年,开封府言:“文武官亡殁,诸寺击钟未有定制。欲望自今大卿监、大将军、观察使、命妇郡夫人已上,即据状闻奏,许于天清、开宝二寺击钟。其声数旋俟进止,自余悉禁。”从之。[9]

上述《宋史》记载比前引王辟之和江少虞传钞资料突出了五点内容:其一,佛寺击钟丧仪拟为定制的原因,是开封府官员奏言“诸寺击钟未有定制”,即击钟给赐的对象、程序、声数(南宋时期称为杵数)和负责击钟的佛寺,朝廷未曾有过规范统一的政策;其二,佛寺击钟丧仪的给赐需要相关部门“据状闻奏”,即卒者家属不得私自向寺院呈请施行,必须经过朝廷诏令许可方能获受佛寺击钟;其三,佛寺击钟丧仪的声数需要“旋俟进止”,即由朝廷根据卒者“行状”中的官品和身份酌情拟定;其四,除了规定的品官外“自悉余禁”,即其他低级别的官员死丧不能再享有佛寺击钟的特殊待遇;其五,所具佛寺击钟丧仪的定制时间为景德二年(1005年),景德二年这个时间显然比王辟之和江少虞所记录时间“景德中”为具体。

然而,《渑水燕谈録》、《宋朝事实内苑》、《宋史》三处资料来源应当录自《宋会要辑稿》刑法:

(景德)三年九月二日,开封府言:“文武官亡殁,诸寺击钟未有定制。欲望自今大卿监、大将军、观察使以上,命妇郡夫人已上,许于天清、开宝二寺击钟,其余悉禁。”从之。[10]

但是《宋会要辑稿》的记载却比《宋史》要简略的多,只是将佛寺击钟丧仪制度拟定的时间系在真宗景德三年九月二日,笔者推测可能元代史臣编纂《宋史》时抄录资料误记为“景德二年”。从以上四处记载来看,无论是景德二年、景德三年或景德中,佛寺击钟丧仪成为品官丧仪的特殊制度是在宋真宗景德年间确立的。虽然从现存文献记载中看不到北宋对这种佛寺击钟丧仪制度的实施情况,但是从上述记载中可以推知佛寺击钟丧仪是从士庶佛寺击钟丧俗发展为品官佛寺击钟丧仪,至南宋时期进一步在实践层面异变为皇室国丧独有的特殊丧仪,而个别权臣或勋戚获受佛寺声钟丧仪则是朝廷彰显政治威仪的特殊恩遇。

(三)宋代“佛寺击钟丧仪”实施的对象

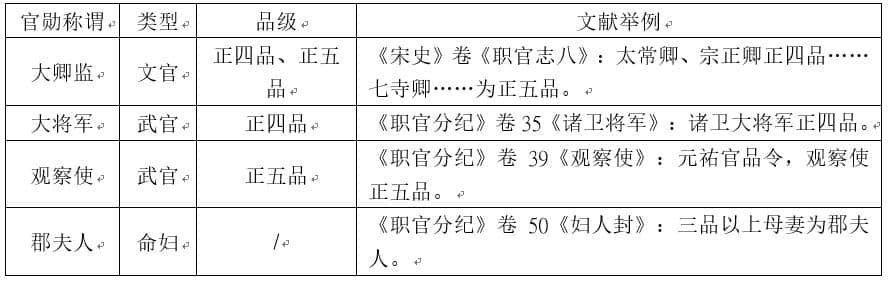

上引四处资料表明从宋真宗景德年间开始,制度化的“佛寺击钟丧仪”主要施行于一定级别的品官及其女眷,即所谓“大卿监、大将军、观察使以上,命妇郡夫人以上”,其中“大卿监”、“卿监”均为九寺五监长官的简称或别名。这些官职或勋称的品级略见下表:

表1 北宋真宗景德年间拟定的佛寺声钟丧仪给赐对象官勋品级简表

注:本表据龚延明《宋代官制辞典》(北京:中华书局,1997年)第272、429、580、703页相关词条改制。

从上表所列“大卿监”等官勋品级可以看出,真宗景德时期所拟定的佛寺声钟给赐对象为在京师任职或居养的正五品以上官员和郡夫人以上女眷,但是北宋历史文献中并无景德以后京师佛寺为死丧官员击钟的事例。仅见蔡襄《端明集》所录建安郡人尚书司封员外郎曹修睦墓志铭中有士庶死丧后用浮屠法击钟的载述:

庆历六年(1046年)春,疾作次所,为文词四百余篇,勒分三卷。疾益渍,戒其子薄葬,若世所向浮屠法,输钱击钟,与计七日而去斋者,皆不得用。[11]

曹修睦终官“尚书司封员外郎”为“正七品”,[12]并不符合真宗景德年间拟定的正五品以上官勋获受佛寺击钟丧仪的标准,而且墓志铭中“若世所向浮屠法,输钱击钟,与计七日而去斋”显然是民间士庶的佛寺声钟丧俗,曹修睦因主张薄葬而对民间浮屠法丧葬的行为加以戒斥。

从现存文献资料的记载来看,北宋时期是否严格地执行了真宗景德年间所拟定的佛寺击钟丧仪已经难以弄清,而文献所见载的南宋佛寺声钟丧仪事例则较为复杂,表现为帝后太子国丧、官员声钟给赙和民间声钟故事。朱瑞熙在《宋代的丧葬习俗》一文中译述《宋会要辑稿》所载真宗景德年间(朱先生误作“宋真宗景德元年(1004年)”)拟定的“佛寺击钟丧仪”后,认为“ 这一制度至哲宗绍圣间(1094一1098年)仍‘以为定制 ’”,[13]未详所论依据何出。虽然江少虞约于1131年在世,所著《宋朝事实内苑》或完成于哲宗绍圣年间,但是并不能断言“以为定制”所指时间即是哲宗绍圣年间。所谓“以为定制”原系前引江少虞所录“品官丧许击钟”的文辞,这段文辞似应录自于《渑水燕谈録》或《宋会要辑稿》,而且绍圣年间未能见到一例佛寺为死丧品官击钟的史事,所以“以为定制”所指时间并非是“哲宗绍圣间”,而是《宋会要辑稿》等文献中的“真宗景德年间”。

南宋时期的文献中的确载有一些佛寺声钟丧仪的典型事例,丧仪用辞从“击钟”变为“声钟”,而施之于死丧官员的事例中多以“声钟给赙”为辞,这些佛寺声钟事例依据身份不同大致分为以下几类:①皇帝:徽宗、高宗、宁宗;②太子:文庄太子、景献太子;③皇后:宁德皇后、懿节皇后、安恭皇后;④权臣:秦桧;⑤宗戚:嗣濮王仲湜、杨存中;⑥臣母:贾似道母。具体实践情况参见下文论述。值得注意的是,嘉定十七年(1224年)闰八月三日,宁宗皇帝崩于福宁殿,四日太常寺礼院官员奏言,“检会国朝故事,城内外诸寺院,共声钟二十五万杵。乞依典故,令临安府吉报声钟”,[14]此处的“国朝故事”与“乞依典故”无论是指真宗景德年间的礼法制度,还是高宗绍兴七年为徽宗之死而“声钟一十五万杵”新典故,都表明北宋时期确实存有前述佛寺声钟的丧仪制度,但是史籍中缺载北宋“品官丧许击钟”具体事例,因此汪圣铎先生所谓“当久有此制,然不得其始”[15]应为史籍缺载之窘见。此外,南宋名士洪迈在论述宋代“致仕之失”时称道:

宣和以前,盖未有既死而方乞致仕者。南渡之后,故实散亡,于是朝奉、武翼郎以上,不以内外高卑,率为此举。其最甚而无理者,虽宰相辅臣,考终于位,其家发哀即服,降旨声钟给赙,既已阅日,方且为之告廷出命,纶书之中,不免有亲医药、介寿康之语。[16]

所谓“降旨声钟给赙”应当是官员去世后朝廷特命临安某些佛寺为之声钟,声钟与给赙合辞表明“佛寺声钟丧仪”在南宋时期仍然是官员身后待遇中一种特殊哀荣之典。

综括来看,北宋景德年间拟定的品官死丧佛寺为之击钟的丧仪制度,虽然在北宋时期的实践情况史籍缺载,但是至南宋时期进一步演变为皇帝、太子、皇后和宗戚特有的丧仪制度,而品官死后获受佛寺声钟待遇则是朝廷眷顾大臣的降礼特恩。另外,由于景德年间拟制时规定了“声数旋俟进止”,因此南宋时期的佛寺声钟事例中声钟杵数并未固定,从宁宗丧后“共声钟二十五万杵”到贾似道母丧减降为“五百杵”实践情况,表明南宋时期佛寺声钟丧仪所遵依的正是北宋拟定的所谓“国朝故事”。

二、南宋“佛寺声钟丧仪”的实践概况

虽然“品官丧许击钟”的佛寺声钟丧仪礼法制度在真宗景德二年或三年间拟定,但是这一杂用佛教无常钟文化的特殊丧俗制度在北宋实践情况史籍缺载,所见若干佛寺声钟丧葬事例均为南宋时期,笔者据所餽及资料不完全统计国丧与臣丧中施行佛寺声钟丧仪约有十二人次,略见下文分析。

(一)南宋国丧中“佛寺声钟”丧仪史事

1.皇帝

检阅相关历史文献仅见有徽宗、高宗、宁宗三则皇帝国丧佛寺声钟事例,其中赵宋政权播迁杭州后所面临的第一件国丧是徽宗之死。绍兴五年(1135年)四月甲子“徽宗崩于五国城”,七年正月徽宗死讯传入行在临安,高宗乃“号恸擗踊,终日不食”,[17]是月己丑高宗“成服于几筵殿”,“诏平江诸佛寺声钟十五万杵,选僧道三十有五人,醮祭作佛事”。[18]《中兴礼书》卷236《凶礼一》记录此事较为详细,绍兴七年:

正月二十八日,诏平江府为道君皇帝升逫,宁徳皇后上仙,应在府城里内外诸寺院,自指挥到日为始,共声钟一十五万杵。[19]

此处“道君皇帝”为宋徽宗,“宁德皇后”为徽宗宁德显肃皇后。绍兴七年春正月癸亥高宗避驻“在平江”,并考虑平江“前临大江,俯近伪境,非若临安之比”而“诏移跸建康”,[20]至丁亥高宗君臣尚未离开平江而徽宗丧讯传至,于是高宗诏命平江府内外诸寺院为徽宗皇帝和宁德皇后施行声钟丧仪。从择日下诏以及所谓“自指挥到日为始”反映出,南宋时期“佛寺声钟丧仪”实施的礼法程序更为严苛规范。

淳熙十四年十月八日高宗皇帝驾崩,孝宗“号恸擗踊,踰二日不进膳”,乃至“欲不用易月之制”,[21]对高宗表达出极深厚的尊孝之情,最后定高宗山陵名为“永思陵”。是日礼部太常寺奏言“今检照国朝故事下项”,其中第一项就是“令临安府城里外告报诸守院,声钟共一十五万杵施行”。[22]嘉定十七年闰八月三日,“宁宗皇帝崩于福宁殿”,四日礼部太常寺上言“检会国朝故事,城内外诸寺院,共声钟二十五万杵。乞依典故,令临安府吉报声钟”。[23]所谓“国朝故事”远尊的或许是北宋旧制,但是靖康之难变开封沦没,北宋典籍大多散佚,礼部太常寺官员彼时所见的“国朝故事”是否为北宋旧制尚有待新史料补证,至少现有文献所知礼官能够“检照”的近典是高宗绍兴七年平江府诸寺院为徽宗皇帝“声钟一十五万杵”事例。

综括而言,从现有历史文献见载的徽宗、高宗、宁宗三帝国丧佛寺声钟丧仪的实践情况来看,除了徽宗皇帝丧时高宗诏命于平江府诸寺院负责施行佛寺声钟外,高宗和宁宗崩后都诏令临安府佛寺声钟;在声钟杵数上高宗丧时声钟杵数遵依徽宗事例为“一十五万杵”,而宁宗时期声钟“二十五万杵”不知史事确实如此,还是礼官检阅有误或文献传钞之谬,无论如何南宋时期存在且实践了皇帝驾崩后佛寺声钟丧仪的礼法制度。

2.皇后

现存文献见载的皇后薨丧佛寺声钟事例,主要有高宗懿节皇后和孝宗安恭皇后,加上前述徽宗宁德皇后共三人次。绍兴十二年四月十八日,知盱贻县宋肇奏报,金朝所归高宗皇后刑氏梓宫与徽宗皇帝、显肃皇后梓宫约于七月末到界,高宗令礼部太常寺官员讨论典礼,礼部侍郎施埛等言“四月二十六日为大行皇后发哀”,其后礼部太常寺上言“今看详下项”:

今来为大行皇后初发哀,欲令临安府禁四月十六日屠宰一日。诸路州县管内寺观,自关报到日修建道场三昼夜,仍令诸州县禁屠宰一日。发哀成服日,百司作休务假一日,应临安府里外诸寺院,自四月二十六日为始,共声钟五万杵。诏依。[24]

国丧杂用佛道仪式是唐末宋初惯用的丧葬礼俗,此处不拟具论。高宗皇后刑秉懿本为康王妃,靖康之难时北迁,赵构即位后遥册皇后,卒后追謚懿节皇后,应是南宋王朝建政以来卒去的第一位“皇后”。引文中“四月二十六日”乃宋埛等礼官所拟定的邢皇后发哀日,“自四月二十六日为始,共声钟五万杵”表明此次佛寺声钟丧仪从发哀日开始执行。乾道三年六月二十五日,礼部太常寺官员讨论孝宗安恭皇后丧仪,太史局拟定发哀时间为当月“二十五日坤时”,其后礼官上奏称:

检照懿节皇后上僊礼,例合声钟五万杵,欲乞令临安府里外诸寺院,自六月二十五日为始,共声钟五万杵。[25]

从上引史料来看,孝宗安恭皇后佛寺声钟丧仪与高宗懿节皇后基本一致,行在临安府里外诸寺院于发哀日“声钟五万杵”。与前述皇帝崩丧佛寺声钟“十五万杵”相比,“声钟五万杵”虽已减降了三分之二,但是“五万杵”应为南宋皇后佛寺声钟丧仪的固定杵数。

3.太子

乾道三年七月九日,孝宗皇太子薨(謚庄文太子),诏命礼部太常寺官员讨论拟定“庄文太子丧礼”,“自发哀至释服日,皇帝不视事,权禁行在音乐,仍命诸寺院声钟”,[26]表明南宋皇太子佛寺声钟丧仪亦是行在临安府里外诸寺院于发哀日实施声钟,此次临安诸佛寺为皇太子声钟杵数《宋史》等缺载。《中兴礼书》“庄文太子”条有所载述:

乾道三年七月九日,诏皇太子薨,合行典礼令礼部太常寺讨论申尚书省。十日礼部太常寺言……据太史局选定发哀时,宜用七月十日丁时……乞下诸寺院,声钟三万杵。[27]

可以看出庄文太子薨临安里府外佛寺于发哀日为之“声钟三万杵”。此后嘉定十三年八月六日,宁宗皇太子薨(謚景献太子),七日礼部太常寺奏言,“参酌已行典故……乞令临安府城里外寺院声钟三万杵”。[28]礼官所谓的“已行典故”应当是“庄文太子”丧仪中的佛寺声钟礼仪,《宋史》卷123称“景献太子,嘉定十三年八月六日薨。其发哀制服,并如庄文太子之礼”,[29]或为庄文太子薨丧佛寺为之“声钟三万杵”之一证。从以上庄文太子和景献太子薨丧佛寺声钟之事例来看,太子薨丧临安府佛寺为之“声钟三万杵”应是南宋时期拟定的太子薨丧礼法制度之一。

(二)南宋臣丧中的“佛寺声钟丧仪”事例

虽然北宋真宗景德时期拟定了“品官丧许击钟”的佛寺声钟丧仪制度,但是文献中仅仅见载有南宋时期个别宗戚薨丧佛寺为之声钟事例。绍兴七年七月二十一日,“皇叔”嗣濮王仲湜薨,高宗“令临安府诸寺院,共声钟三千杵”,[30]这是史籍所见南宋建政以来第一次诏命行在临安府诸寺院为皇室人员实施佛寺声钟丧仪,声钟时间是从嗣濮王薨日开始,只是所声钟杵数仅有“三千杵”。另一个典型臣丧佛寺声钟事例是杨存中薨殁,“孝宗令诸寺院声钟,仍赐水银、龙脑以敛”,[31]但是此次佛寺为杨存中声钟杵数史籍缺载,故而不能推知南宋一般品官死丧佛寺声钟之杵数。赵仲湜和杨存中二人属于地位崇高的宗戚人员,南宋朝廷特为他们举行佛寺声钟丧仪,应是前述国丧佛寺声钟丧仪的法外给赐。从宋代部分士人的“只言片语”的记述来看,南宋时期品官死丧佛寺声钟丧仪应该被纳入到“诏葬”制度之中,在文辞中主要表现为“声钟”与“给赙”联用,即所谓的“声钟给赙”之说。“声钟给赙”见载于洪迈和刘克庄的文辞中,其中洪迈在论及宋代“致仕之失”时称“南渡之后,故实散亡……其最甚而无理者,虽宰相辅臣,考终于位,其家发哀即服,降旨声钟给赙,既已阅日,方且为之告廷出命,纶书之中,不免有亲医药、介寿康之语”,[32]刘克庄在《甲子乞纳禄奏状》一文中称“盖所愿者,还笏垂车之举,寔在声钟给赙之前。倘吁天而赐俞,则没地而无憾”,[33]在所撰《南林叶寺丞》一文中刘氏亦有“俄而斵棺,寻又声钟,恸哭寝门”[34]之语,反映出“声钟给赙”是宋代品官身后待遇的一项重要内容。需要指出的是,由于北宋真宗景德时期所定品官死丧佛寺击钟的声数需要“旋俟进止”,南宋时期仅仅检阅到上述杨存中等四则臣僚丧后佛寺声钟史料,却均未载明佛寺声钟丧仪的杵数,故而无法确定宋代品官死丧佛寺声钟丧仪的具体杵数。

除此之外,文献中尚有两个独特的佛寺声钟丧事记载,一是岳珂《桯史》卷12《秦桧死报》:

秦桧擅权久,大诛杀以胁善类。末年,因赵忠简之子汾以起狱,谋尽覆张忠献、胡文定诸族,棘寺奏牍上矣。桧时已病,坐格天阁下,吏以牍进,欲落笔,手颤而汙,亟命易之,至再,竟不能字。其妻王在屏后揺手曰:“勿劳太师。”桧犹自力,竟仆于几,遂伏枕数日而卒。狱事大解,诸公仅得全。……旣而狱吏皆来贺,即日脱械出,则桧声钟给赙矣。[35]

此文虽系岳珂调侃之辞,然所谓“桧声钟给赙矣”或许是秦桧死后朝廷诏命临安府佛寺为之实施了声钟丧仪。另一个事例是周密《癸辛杂识》前集所载“贾母饰终”之典:

甲戌咸淳十年三月二十日丁酉,贾似道母秦、齐两国贤寿夫人胡氏薨。特辍视朝五日,赐水银、龙脑各五百两,声钟五百杵。[36]

咸淳十年(1274年)是宋度宗在位时期,离元朝灭宋相差五年,权臣贾似道专权恩及其母,故胡氏死丧朝廷特命佛寺为之“声钟五百杵”。除去贾似道擅权因素外,胡氏封爵国夫人符合真宗景德时期“命妇君夫人以上”佛寺击钟的礼法制度。在国丧之外的人员中,胡氏地位最低且所获受的“五百杵”声钟待遇更是文献所见宋代最低声钟杵数,结合前述地位较高的宗室嗣濮王仲湜所获受的“三千杵”,或可推知南宋品官死丧获受的佛寺声钟杵数应在五百杵至三千杵之间。

(三)南宋民丧中的“佛寺击钟”习俗

前文述及佛寺击钟丧俗在唐末宋初成为士庶通用的丧葬文化形态,以至于宋太祖下诏禁止士庶丧葬杂用“道、释威仪”,但是从部分宋人“闪烁其词”的戒用浮屠法丧葬来看,宋代的现实社会中士庶丧仪杂用佛道丧葬习俗应是一种常态行为。比较典型的事例有三:

其一,仁宗时期建安郡人六十岁的曹修睦,于庆历六年二月疾故,临终前“戒其子薄葬,若世所向浮屠法输钱击钟,与计七日而去斋者,皆不得用”,[37]而所谓“输钱击钟”“与计七日”或为当时士庶通行的佛寺击钟丧俗。对于“用浮屠法击钟”丧俗,朱瑞熙先生解释为“也就是依照佛教的习惯,死者的亲属到佛寺去撞钟”,[38]并引用彭乘《续墨客挥犀》中“或以谓人之始死者,则必鸣钟,多至数百十下,不复有昼夜之拘,俗号无常钟”,[39]籍此表达出宋代社会官民死丧参用佛寺击钟习俗较为盛行之意,笔者认为彭乘所用文辞“或以谓”并非他肯定之语和亲历之识。

其二,庄绰在《鸡肋编》中述及平江府“铸大钟,用铜三千斤”时称,“时慧日、东灵二寺,已为亡人撞无常钟”,[40]这是文献唯一见载士庶死丧佛寺击钟的地方寺院名称。宋代平江地区佛寺击钟习俗较为盛行,除了士庶死丧佛寺为之击钟,人口出生亦有长生钟,所谓“特为长生钟,为生者诞日而击,随所生时而叩”[41]或为当地流俗。绍兴七年高宗诏命平江府诸寺院为徽宗声钟“一十五万杵”之举,是否与平江府地区盛行佛寺击钟丧俗有关已经不可得知,但是庄绰“已为亡人撞无常钟”之语表明慧日、东灵二寺为丧者击钟并非久远旧有之制,而前贤所谓“寺院借此获利”[42]之说也需作进一步考证。

其三,南宋时期民间丧事杂用佛寺击钟习俗,尚见载于部分士人的日常文书表述与离奇的“道听途说”中。例如,刘克庄在《叶寺丞》一文中载述叶彦昞死丧事迹时,称“公初属疾,余与乐卿陈公炜省公卧内……余与陈公退,甫信宿闻公易箦矣,声钟矣,悲夫痛哉”。[43]何薳所撰《春渚纪闻》卷5录有“撞钟画像作追荐”故事:

余仲兄马氏嫂之母,符离高氏女,年二十以产乳殁。其父朝议君念之深切,夜梦女告之曰:“无他作冥助,第呼画人状我,并令像与我身等。召邻僧使糊钟,间祝撞钟人,及多许之金。令晨昏声钟,时呼我名氏而忏祝之。俟此像忽自脱落了无损勋,即我超生时也。”朝议君晓起语家人,为呼画人及召寺僧,如其言委之。不数月忽梦女铢衣宝冠,称盛功德,今当生乐处矣,泣谢而去。梦觉未及语,而寺僧扣门以脱像为示,果无少损处云。[44]

上引“故事”显系佛教轮回文化的说辞,但“召邻僧使湖钟”、“令晨昏声钟”或为民间死丧佛寺击钟的某种写照。

类似上述“离奇”的民间死丧佛寺击钟故事尚有三则:第一则,洪迈《夷坚甲志》卷12有“僧为人女”故事:

僧善旻者,长沙人。住持洪州观音院,已而退居光孝之西堂,绍兴二十三年秋得疾。鄱阳董述为司户参军,摄新建尉,居寺侧,怜其病,日具粥饵供之。旻每食必再三致谢,光孝主僧祖璿诮之曰:“汝为方外人,而受俗人养视,如此惓惓,有欲报之意,以我法观之,他生必为董氏子矣。”旻虽感其言,终不能自克。时董妻汪氏方娠,璿阴以为虑,而董旦暮供食,情与亲骨肉等。旻病益笃,以十月二日巳时死。寺中方撞钟诵佛,外人入者云:“司户妻免身,得女矣。”较其生时,旻适死云。[45]

撇开报恩轮回之说,僧善旻死时光孝寺“撞钟诵佛”应是宋代佛寺僧侣圆寂后的重要丧仪。第二则,洪迈《夷坚甲志》卷13有“谢希旦”故事:

徐人窦思永,居洪州。妻郑氏方娠。绍兴二十三年闰十二月一日,思永梦洪州监税秉义郎谢希旦来,拜不已。思永不敢受,梦中愧谢。睡觉至亥时,妻生一子。旋闻寺击钟,问之,则谢生正以是时死矣。[46]

第三则,罗大经《鹤林玉露》乙编卷2载有“天佑忠贤”故事:

刘元城眨梅州,章惇辈必欲杀之。郡有土豪,凶人也,以赀得官,往来京师,见章惇,自言能杀元城。惇大喜,卽除本路转运判官。其人驱车速还。及境,郡守遣人告元城。元城略处置后事,与客笑谈饮酒以待之。至夜半,忽闻钟声,问之,则其人已呕血死矣。[47]

以上第二、三则“丧钟”故事中,轮回报应之意姑不具论,谢希旦和土豪死后都有佛寺为之击钟报丧,反映出南宋社会中士庶死时佛寺为之击钟报丧应是一种丧俗。这种民间社会中的佛寺击钟报丧习俗,与前述国丧和臣丧中的佛寺声钟丧仪在内涵上基本一致。但是在佛寺击钟实施的程序上,民间丧葬参用佛寺声钟报丧习俗似乎没有太多限制,或如蔡襄所言丧家向佛寺“输钱”即可获受击钟报丧之仪,但是官丧中佛寺声钟丧仪的实施需要获得朝廷诏命,并拟定佛寺名称、声钟开始时间和声钟杵数等,不能私自呈请佛寺为之声钟报丧,佛寺声钟丧仪的制度化发展反映出宋代政治威仪思想膨胀的礼法特征。

三、宋代“佛寺声钟丧仪”的文化意蕴

击钟打鼓是传统中国社会中士庶演绎礼仪文化的一种特殊行为,古代的智贤们对于钟鼓文化颇有一些“微言大义”。例如《鬻子》有言“大禹铭于笋虡,教寡人以道者击鼔,教以义者击钟,教以事者振铎,语以忧者击磬,语以讼狱者挥鼗。其言虽不经见,彼盖有所受,亦足考信矣”。[48]宋人陈暘在《乐图论·钟声上》称,“钟鼓之声,怒而击之则武,忧而击之则悲,喜而击之则乐,其意变其声亦变,意诚感之达于金石,而况人乎?”进而论道“宋左师每食击钟,郑伯夜饮酒击钟,盖古之人一饮食之际必击钟者,所以和志气而去争心也,其备祸岂不豫哉?”[49]在另外一篇《乐图论·铭钟》中陈暘甚至有“文德者锡以钟声,武德者锡以干戈”[50]之论。以上所举引的有关钟鼓文化的论见中,中国的先哲们将“钟声”与国之教化和人之情感紧密结合,反映着中国自古就存有击钟礼俗和钟声文化。东汉以降,道、释崛起,“晨钟暮鼓”成为士庶生活之外的特殊文化想象,道、释钟鼓威仪与传统击钟文化也逐渐渗入士民的日常生活惯俗之中。佛寺击钟礼俗在宋代士庶的生老病死中颇有沿用,至宋真宗景德年间则演绎为品官丧仪的特殊内容,南宋时期进一步异化为一种国丧礼法制度,明清时期的国丧中一定程度地实施了南宋推行的佛寺声钟国丧仪典,这些礼俗的制度化演变反映着佛寺声钟丧仪具有丰富的文化意蕴。

(一)宋代“佛寺声钟丧仪”的文化内涵

寺院击钟作为释教威仪的一种特殊文化形态,之所以被中原士庶所接纳并逐渐融入到传统中国社会的礼俗文化中,是因为佛教慈善悲苦与轮回报应文化对世俗民众有着极大的说教力和吸引力。佛钟之声悠扬深邃,能够涤荡世俗人浮躁之心和悲苦之情,尤其是无常钟声具有“醍醐灌顶”与“拔苦救难”之效,甚至可以传递生命的降世与离世。由于佛寺击钟丧俗在宋代发展和演变,宋人对佛寺击钟文化的认知颇得佛家妙义。葛胜仲在“景德寺新钟铭”中说“击钟僧舍,自我能仁。幽息泥犁,明警昏昕。维击既停,音响双絶。当知此时,闻性不灭。呉兴梵刹,景德称雄”[51],“明警昏昕”即是佛寺钟声的独特“拔苦”意蕴。

当然“明警昏昕”的具体表现就是无常钟声能够直达地府以帮助陷入苦难之人早得解脱,“佛寺声钟”丧俗在宋代演绎为国丧中的政治威仪,所凭借的正是佛家无常钟声的“涤心”、“拔苦”之义。宋僧释道诚编有一则“无常钟验”的故事:

唐《高僧传》云:京大庄严寺释智兴,次当打钟。寺僧有兄随炀帝驾幸杨州,在道死,一夕托梦与妻子曰:“吾达彭城病亡,以今月初蒙禅定寺僧智兴,打钟声振地府,受苦者皆解脱。吾亦预此,汝可将绢十疋奉兴,陈吾意也。”其妻依言送之,兴不受,乃均施寺。主恭禅师问其何法而有此验?兴答:“吾见《傅法传》罽宾咤王受苦,闻钟业轮息,乃依增一阿含鸣钟法故。”……凡为人声钟,此为拔苦,必须依法处心扣之。[52]

这段文辞或系释智兴传布佛音所杜撰的“变文”,但是所谓“打钟声振地府,受苦者皆解脱”和“为人声钟,此为拔苦”当为佛寺击钟的一种文化妙义。释智兴所谓“增一阿含经鸣钟法”的做法,或表明佛寺击钟的声数是按照对应经文字数进行的,此“阿含经鸣钟法”亦见于《佛祖统纪》中,载引《南山事钞》云“病者将终,打无常磬,增一阿含经”、“若打钟时,一切恶道诸苦并得停止”。[53]此外,宋僧释志磐对这种无常钟声的佛教妙义亦有“变文”,称“无常钟,智者临终语维那言,人命终时,得闻钟磬,增其正念,惟长惟久,气尽为期”。[54]因此,佛寺声钟的丧俗文化是为芸芸众生“拔苦”、“解脱”和“提神”,以钟声来加持世俗人的善心正念以防堕入邪途。明清士人对宋代佛寺声钟丧仪中的拔苦精义解释的更为直接明晰,朱国祯在《涌幢小品》卷4称“佛家谓地狱受诸苦楚,闻钟声则苏,故缓其杵”,[55]清代僧人释晓青有“椶榈”禅诗,诗云“粘縳翻成解脱因,依稀仙掌露华新。与君乞向头陀寺,数杵晨钟唤俗人”。[56]“缓其杵”正是为了让钟声持续荡漾以唤醒困苦昏睡之人,与所谓“数杵晨钟唤俗人”可谓异辞同工之秒,简而深地诠释了佛寺声钟丧仪的文化意蕴。

(二)宋代“佛寺声钟丧仪”的制度延续

从文化传承与演变的视角来看,宋元之际的文化异变是传统中国文化发展的重要趋势和特征,但是明代士人陈邦瞻却赞誉地说“今国家之制,民间之俗,官司之所行,儒者之所守,有一不与宋近乎?非慕宋而乐趋之,而势固然已”。[57]陈氏之论虽有因时以发之嫌,也并不完全符合明代历史文化的特征,但是明清时期国家在继承南宋典制文化方面颇可称道,较为典型的事例就是南宋国丧中的“佛寺声钟”丧仪礼法被明清两朝严格规范地遵守和执行了。从现有文献资料的记载来看,明清时期一定程度地践行了国丧“佛寺声钟”丧仪制度,这种“践行”主要是严格了佛寺声钟丧仪施行的对象、规范了佛寺声钟的具体杵数,因此明清时期获受佛寺声钟丧仪的崩薨人员只有皇帝和皇后。沈德符《万历野获编》卷2即称“本朝大行皇帝皇后初丧,每寺各声钟三万杵”,[58]而孙承泽《春明梦余录》卷40“丧制”亦称:

明初大丧礼,今所遵者皆仁宗之遗诏,非二祖之遗诏也……凡音乐、祭祀、官员、军民人等并停百日。男女婚嫁。官员停一百日,军民人等并一月。寺观各声钟三万杵,禁屠宰四十九日。[59]

清人谈迁在《枣林杂俎》和集“声钟”条称,“本朝帝后初丧,毎寺各声钟三万杵”,[60]反映的是明清时期承袭了南宋帝后国丧佛寺声钟的礼法制度。文献所见明清时期帝后国丧施行佛寺声钟丧仪约13次,其中明朝有太祖、成祖、仁宗、宣宗、光宗、章圣太后和孝烈皇后。清朝有太宗、世祖、圣祖、世宗、孝庄太后和世祖生母。至雍正十三年八月二十三日,世宗雍正皇帝驾崩,“京师寺庙,各声钟三万杵”,[61]这是笔者所见文献记载的最后一处皇帝崩丧佛寺声钟事例。

以上所述佛寺声钟史事是文献所见载的明清时期帝后崩薨后实施佛寺声钟丧仪的基本情况,沈德符在解释“大行丧礼”中的佛寺声钟丧仪时称,“本朝大行皇帝皇后初丧,每寺各声钟三万杵。盖佛家谓地狱受诸苦者,闻钟声即甦,故设此代亡亲造福于冥中,非云化者有罪为之解禳也”,反映的正是前述佛寺声钟丧俗“拔苦”文化的佛义内涵,不过沈氏认为“声钟一事,累朝皆见之诏旨,盖自唐宋以来相沿已久”,[62]可谓较早论及佛寺声钟丧仪起源于唐宋时期的创见。

值得特别指出的是,除了明清承袭了南宋帝后国丧佛寺声钟丧仪外,文献另见有两则宋代邻国人员死丧佛寺声钟事例。其一,《宋会要辑稿》载引《正旦接送伴语录》所载哲宗元祐七年辽朝左番太傅身亡声钟事例,文辞节摘如下:

元祐七年,契丹正旦使左番系贺太皇太后耶律迪、高端礼,右番萧仲奇、刘彦国来程:六年十二月五日到瀛州,左番太傅耶律迪遣人传语,欲得医者看脉并要兜轿……七年正月二日……耶律廸乘檐子先行,九日到滑州通津驿,晚遣人传语“为左番太傅昏困,欲来日住一日”。往复一两次,遂许之。十日住滑州,至晚萧仲奇差人传语“左番太傅身亡,告令声钟及请僧于灵前道场”。[63]

所谓“告令声钟”即是令临近佛寺为身亡的左番太傅执行声钟丧仪,而发出“告令”的应是宋方押伴官员,虽不能表明宋代佛寺声钟丧仪是否传入临近地区,但是此事反映出辽人对宋代佛寺声钟丧仪应有所了解和认同。

其二,是金海陵王为其母薨卒令佛寺声钟,见载于《金史》后妃传:

海陵母大氏……贞元元年四月,大氏有疾,诏以钱十万贯求方药……戊寅,崩。诏尙书省:“应随朝官至五月一日方治事。中都自四月十九日为始,禁乐一月。外路自诏书到日后,官司三日不治事,禁乐一月,声钟七昼夜。[64]

这是两宋时期唯一见载的邻国大行丧佛寺声钟史事,而且“声钟七昼夜”恐怕也是历史上声钟时间最长的丧仪事例,海陵王之母获受佛寺声钟待遇是否与宋代佛寺声钟丧仪扩延至北边有关尚不可得知。

(三)宋代“佛寺声钟丧仪”的社会影响

佛寺声钟作为宋代士庶认可的一种丧葬信俗,尽管在宋真宗景德时期被提升为五品以上官员死丧才能实施的礼法威仪,而且宋廷规定了“其余悉禁”,但是民间社会丧事中一直参杂“释、道威仪”,朱瑞熙先生认为“这种撞击无常钟的习俗,估计在京师以外地区是不受限制的”,[65]从当时部分宋人临终之际的遗戒丧事禁用“浮屠法”来看大体如此。除了遗命戒用“浮屠法”外,文献中亦载有宋代士家崇信佛教的情况,例如毕仲游在《延安郡太君张氏墓志铭》称张氏“居家则严饬,不妄喜笑,缟衣疏食,斋戒从浮图法,未尝为戚里间事”。[66]又如葛公雅夫人孙氏“喜诵浮图书,终将遗戒薄葬”,[67]一定程度上表明宋代士庶对佛教文化的某种认同和接受。因此,宋代士人对民间社会中流行的道、释丧仪亦有所认知,一个重要表现就是在宋人的丧事遗命中多有戒用“浮屠法”之意。例如宋元之际的陈栎在论及“本房先世事略”时称:

谨因续编族谱,而略述祖考遗事,以示儿辈,使知予家数世儒学之相继,庶几其能善继云……吾家四世以来,得古意者又有一节。先曾祖平生不好佛,故治命命先祖曰:“如我死,丧塟其略,参用古今礼,谨毋作佛事。”……先考之殁也,来吊者见勉曰:“纵不斋佛,亦必声钟。”应之曰:“升屋而号,告曰臯某复,此儒家之声钟也。欲声佛家之无常钟也,何为?”又有曰:“纵不为佛事,亦必填受生。”又应之曰:“民受天地之中以生,夙兴夜寐无忝尔所生,此儒家之填受生也。以纸寓钱填受生也,何为?”此不肖所以不摇于俗论者也。[68]

从陈栎所追述与记忆的家族先世治命死丧戒用“浮屠法”来看,陈氏三代人尊崇的是中国古代丧礼,因而发出所谓“儒家之声钟”以与“佛家之声钟”对应。佛寺声钟丧仪在宋代士庶社会中的普遍行用和制度异变,反映的正是儒、释文化在宋代的冲突中不断调和。

宋人对儒、释文化差异的认识屡见于时人言行中,例如福州怀安县达溪人吴贵之壻尝从云“浮图氏之教行,而先王之礼遂废,天堂地狱宁有是事耶?”其妻吴夫人曰“汝能守礼,吾死无憾矣”,而吴夫人去世后“二子治丧,尽斥去浮图氏法,一以礼致其哀”。黄榦对此不无深情地论道:

自佛老之说行于中国,且数千年。五代王氏崇奉塔庙,而其说始炽于吾闽,深山长谷之民,信奉尤笃。至于死生大故之际,忘其焦肾干肝之苦,而笃于梵呗膜拜之习,甚至举其亲之遗体。古人所以重衾复歛,必诚必信者,而投之烈熖之中,曰“佛教然也”,是岂不大可哀者耶?[69]

黄榦之语不仅反映出佛教火葬习俗在民间社会颇有流行,也显示出释教丧俗与中国传统的丧葬威仪发生了严重冲突,故而引起了像黄榦等士人的深远忧虑。这种忧虑在黄榦所撰福州闽县王峬人唐尧章的行状中表述最为生动:

性不喜浮屠,常谓学佛者曰:“谓事佛为可求福田,利益耶?是教人以为善,而有所利也。谓能懴雪罪恶耶?是导人以为恶,而有所恃也。使人皆有是心,则为善不诚,为恶不忌,佛之教使然也,尚何足学哉?”识者以为知言。……先君五年而逝,治丧不用浮屠,乡人皆异之,君不为少变。为文以示诸子,大略以古人治丧自有常典,羗胡之教不足为法……自佛之说入中国,鼓天下之众而从之,虽豪杰之士有不能自解免者。王氏入闽,崇奉释氏尤甚,故闽中塔庙之盛,甲于天下,家设木偶、绘像、堂殿之属,列之正寝,朝夕事之。[70]

东南闽地崇佛风俗已然如此,江南佛教圣地崇佛风俗应颇为流行,只是佛教“浮屠法”的火葬习俗与中国传统的“生养死葬”封邱树墓的礼仪制度发生了极大冲突。朱熹亦对佛教丧俗与传统丧仪的冲突有所论述:

世俗信浮屠诳诱,凡有丧事无不供佛饭僧,云为死者灭罪资福,使生天堂,受诸快乐。不为者必入地狱,剉烧舂磨受诸苦楚。殊不知死者形既朽灭,神亦飘散,虽有剉烧舂磨,且无所施。又况佛法未入中国之前,人固有死而复生者,何故都无一人误入地狱,见所谓十王者耶?此其无有而不足信也明矣。[71]

朱熹上述有关浮屠丧俗的辨析比黄榦更为深刻,本意应是为了尊崇、坚守和维护中国传统丧仪的合法性,可谓是宋代士人对佛寺丧俗渗入传统丧礼与葬俗文化的精深之见。清人靳辅更是直接指出,“近世之书符念咒、击鼓敲钟,假死生祸福之说,造俚鄙不通之词,设网以罗天下之财者比也,是近世佛老之徒,巳非佛老之本来面目,不过徒为惑世诬民病农蠧国耳”,[72]对佛老文化的异变以及与传统丧仪之间的互动合流的看法比较符合明清时期的社会风俗文化的面貌。

传统士庶丧礼与佛教丧俗冲突的一个重要表现,就是宋代士人在死丧之际遗命禁用“浮屠法”的言行较多地见诸时人的墓志文辞之中,试举几个典型史事略作分析。温州乐清人王十朋在宋代颇有士名宦声,临终之际“遗戒丧事,毋得用佛老教,诸孤行之”。[73]建州建阳人殿中侍御史里行陈洙“执亲之丧以孝闻,自敛及葬不为佛事,而一践先王之礼”。[74]常州宜兴人吴贯林“得腹疾,谢医,以嘉定癸亥重九日卒,年八十,治命不用浮屠法”。[75]绍兴二十年春三月九日,郑知柔逝世,“乡人欲用浮屠法,士大夫为之赋诗作文,以纪其异,而其家卒用新仪以殡焉”,墓志铭撰者周紫芝认为郑家所为“礼也”。[76]与之相应的是,福州闽县人郑文遹“及病且革,手戒其子,力学守家法,治丧勿用释老之徒,以遵儒礼”。[77]湖南醴陵人吴猎“执丧一循古制,不用浮屠”,乃至被视为“湘中士大夫丧礼,黜浮屠自公始”。[78]南宋著名诗人陆游称其一亲人卒前五年,“忽作治命百余言,戒家人勿用浮屠法及厚葬”。[79]绍兴二十年六月晦日,湘南逸民彪虎臣之妻王氏卒,“临终戒勿用浮屠氏,曰妄诞不可信也”。[80]类似临终遗命禁用佛教丧仪正是宋代士人纠正民间社会滥用佛道丧葬仪礼的一种努力与尝试,反映的是宋代以降儒、释、道三教仪俗在民间社会的冲突与调和的文化意蕴。

综括来看,宋代拟定的佛寺声钟丧仪礼法制度,是传统社会时期佛教“浮屠法”渗入普通士庶丧事活动的特殊内容之一,后来演变成为民间死丧的代名词“丧钟”。明清时期对这种“丧钟”仪俗有了更为世俗化的书写与记忆,例如明人孟称舜所撰《酹江集》中有一段所谓“秀才”和“禅师”的对话,“(秀才)他这钟不宜时为甚敲?……(禅师)是无常钟,死了人便撞这钟”,[81]可知禅师佛僧所敲的“无常钟”实为丧钟。直至清朝民间社会中如有特殊或重要人物去世,族人乡邻们依然会“声钟相悼”,例如杨维贞罢官后不再复出,“惟与里中诸髙年结为耆㑹,幅巾縧履,日徜徉山水间,身敦礼义,为士族法。得年八十五,卒之日,士大夫走哭,父老声钟相吊”。[82]因此,从社会史的意义上看,宋代“佛寺声钟”丧仪的文化影响是十分深远的,可谓长期杂行于宋代以降的政治威仪和民间仪俗之中。

结 语

宋代是中国传统文化发生转向甚或异变的重要历史时期,唐末宋初的百年离乱不仅导致士民流徙寓居于远乡,也在很大程度上撕裂了士民敬守的仪礼精神纽带。长期的离乱与动荡给传统中国社会附加的精神困惑的一个表现是,士民们尝尽亲人散亡、世墓论陷、背井离乡的生命别离和仪礼荒废的精神痛苦,于是以慈悲化善、救苦就难等慈善拔苦为义理的佛家文化与威仪逐渐渗入士庶的日常生活,儒、释、道三教文化精义的互动与合流在百年离乱之后的宋代日益鲜明。其中,“佛寺声钟”丧仪在宋代的世俗化、礼法化和制度化,比较客观地反映着“三教归一”的文化互动、合流与异变特征。具体表现概析如下:

其一,从文化互动的视角来看,佛教倡导的慈善和悲苦文化一定程度地纠正了中国传统礼仪文化过于严谨繁琐的弊病,故而“佛寺击钟”拔苦习俗比较容易为宋代士庶所认同和承用。这种“佛寺击钟”的拔苦文化应当缘于南北朝时期,彼时的南朝地区佛教宝剎大为盛行,以至于数百年后唐人发出“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”的历史兴衰之叹。在南朝的皇帝之中,梁武帝崇奉佛教最为虔诚,“击钟”拔苦之俗据说肇始于梁武帝,宋僧惠洪《林间录》称“梁武帝假宝公神力,见地狱相问何以救之?宝公曰‘众生定业,不可即灭。唯闻钟声,其苦暂息耳’。武帝于是诏天下佛庙击钟,当舒徐其声,欲以伫苦者”。[83]撇开梁武帝“假宝公神力,见地域”的典故不论,梁武帝是否真的诏令“天下佛庙击钟”要“舒徐其声”史籍缺载,但是后世佛寺击钟时钟声悠扬缓慢的确有荡涤人心之功。

其二,从文化异变的视角来看,宋代以降士人们对佛教丧俗文化与传统的丧葬仪礼之间的冲突颇有批评乃至抵制。例如北宋蔡襄明确指出,“冠婚䘮葬,礼之大者。冠礼今不复议,婚礼无复有古之遗文。而䘮葬之礼,尽用释氏,独三年日月则类古矣”。[84]郑獬在“礼法论”中有类似之语,称“古者丧葬有纪,复奠祖荐。虞祥之祭,皆为之酒醴、牢牲、笾豆、鼎篚献荐之具,而今之举天下凡为丧葬,一归之浮屠氏”。[85]靖康之难引发的社会离乱对中原礼俗与文化传统再次给予严重破坏,面对佛教丧俗的渗流与传统士庶丧仪的异变,钦宗朝的宰相李纲言道,“悬棺而窆,以其所以葬,葬之至也。今以修佛事、待宾客、治坟墓,力为未足而使亡者不得反其真,岂不失其本哉?”[86]车若水进一步指出,“自先王之礼不行,人心放恣,被释氏乗虚而入,而冠礼、䘮礼、葬礼、祭礼,皆被他将蛮夷之法来夺了”,[87]宋元之际的陈栎甚至发出“佛入中原祭礼荒,胡僧奏乐孤子忙”[88]的感叹。因此,宋代士人对佛教丧仪的渗流和传统丧仪的异变的认知已经十分尖锐和深刻,这些批评或抵制之论见应是宋代儒、释文化互动与冲突的间接写照。

其三,从礼法制度的视角来看,宋初针对佛道文化对传统礼仪的渗透采取了禁用“道、释威仪”的政策,但是在丧俗层面佛寺声钟文化具有拔苦、正心、荡神的文化功效而为士庶普遍接受。迨至赵宋政权逐渐稳固后,社会进入太平发展的和谐有序状态,国家政治威仪思想开始膨胀,于是景德年间真宗接受开封府奏请将“佛寺击钟”丧仪纳入到五品以上官员薨殁的礼法制度之中。靖康之难后典册散佚、礼法亡废,南宋时期开始从“国朝故事”的视角对佛寺声钟丧仪进行提炼,将之提升为皇帝、皇后和太子国丧的一种特殊礼仪制度,负责声钟的佛寺从北宋汴京的开宝、天清二寺扩延至南宋临安府城“里外诸寺院”,这种国丧佛寺声钟丧仪制度为明清两朝一定程度地继承。

综括而言,佛寺声钟丧仪从其渗入传统丧俗后,相继经历了士庶丧俗、品官丧仪、国丧礼仪三个演变阶段;在声钟杵数上从北宋“旋俟进止”的不固定到明清固定的“共声钟三万杵”;从宋徽宗的“一十五万杵”到贾似道母胡氏的“五百杵”。这些变化揭示的是创始于北宋真宗景德时期的佛寺声钟丧仪在发展过程中的礼法化和异变化之特征,而由佛寺声钟丧仪演化的“丧钟”之称最终发展成为象征生命死丧的代名词。

向上滑动阅览注释

[1] 汪圣铎:《宋朝礼与佛教》,《学术月刊》1990年第5期,第55-56页。

[2] 朱瑞熙:《宋代的丧葬习俗》,《学术月刊》1997年第2期,第69-74页。。

[3] 王志跃:《宋代国家、礼制与佛教的互动考论》,《广西社会科学》,2011年第8期,第97-98页。

[4] 《宋史》卷125《凶礼四》,[元]脱脱等撰:《宋史》,北京:中华书局,1979年,第9册第2917页。

[5] 程民生:《北宋开封人才的井喷现象与历史贡献》,《河南大学学报》(社会科学版)2017年第2期,第67页。

[6] [宋]彭乘撰,孔凡礼点校:《续墨客挥犀》卷1,北京:中华书局,2002年,第428页。

[7] [宋]王辟之撰,吕友仁点校:《渑水燕谈录》卷5,北京:中华书局,1981年,第62页。

[8] [宋]江少虞撰:《宋朝事实类苑》卷32,上海:上海古籍出版社,1981年,第412页。

[9] 同注释④,第2918页。

[10] [清]徐松辑,刘琳等校点:《宋会要辑稿》刑法2,上海:上海古籍出版社,2014年,第14册第8285页。

[11] [宋]蔡襄撰:《端明集》卷38,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1090册第667页。

[12] [宋]孙逢吉撰:《职官分纪》卷9,北京:中华书局,1988年,第242页。

[13] 同注释②,第74页。

[14] [清]徐松辑,刘琳等校点:《宋会要辑稿》礼30,上海:上海古籍出版社,2014年,第3册第1410页。

[15] 同注释①,第55页。

[16] [宋]洪迈撰,孔凡礼点校:《容斋随笔》卷10,北京:中华书局,2005年,第133页。

[17] 《宋史》卷122《凶礼一》,[元]脱脱等撰:《宋史》,北京:中华书局,1979年,第9册第2857页。

[18] [宋]李心传撰,胡坤点校:《建炎以来系年要录》卷108,北京:中华书局,2013年,第5册第2037页。

[19] [清]徐松辑:《中兴礼书》卷236,《续修四库全书》,上海:上海古籍出版社,2002年,第823册第112页。

[20] 同注释18,第2025页。

[21] 同注释17,第2860页。

[22] [清]徐松辑:《中兴礼书续编》卷36,《续修四库全书》,上海:上海古籍出版社,2002年,第823册第526页。

[23] 同注释14,第1410页。

[24] [清]徐松辑:《中兴礼书》卷277,《续修四库全书》,上海:上海古籍出版社,2002年,第823册第338页。

[25] [清]徐松辑:《中兴礼书》卷284,《续修四库全书》,上海:上海古籍出版社,2002年,第823册第373页。

[26] 《宋史》卷123《凶礼二》,[元]脱脱等撰:《宋史》,北京:中华书局,1979年,第9册第2879页。

[27] [清]徐松辑:《中兴礼书》卷289,《续修四库全书》,上海:上海古籍出版社,2002年,第823册第414—415页。

[28] [清]徐松辑,刘琳等校点:《宋会要辑稿》礼43,上海:上海古籍出版社,2014年,第3册第1681页。

[29] 同注释26,第2880页。

[30] [清]徐松辑,刘琳等校点:《宋会要辑稿》帝系2,上海:上海古籍出版社,2014年,第1册第62页。

[31] 《宋史》卷124《凶礼三》,[元]脱脱等撰:《宋史》,北京:中华书局,1979年,第9册第2911页。

[32] 同注释16,第133页。

[33] [宋]刘克庄撰:《后村先生大全集》卷77,《四部丛刊初编》,上海:上海商务印书馆,1929年,第1307册第66页。

[34] [宋]刘克庄撰:《后村先生大全集》卷140,《四部丛刊初编》,上海:上海商务印书馆,1929年,第1322册,第137页。

[35] [宋]岳珂撰,吴企明点校:《桯史》卷12,北京:中华书局,第135页。

[36] [宋]周密撰,吴企明点校:《癸辛杂识》前集,北京:中华书局,第48页。

[37] 同注释11,第667页。

[38] 同注释②,第74页。

[39] 同注释⑥,第428页。

[40] [宋]庄绰撰,萧鲁阳点校:《鸡肋编》卷中,北京:中华书局,1983年,第68页。

[41] 同注释40,第68页。

[42] 同注释②,第74页。

[43] [宋]刘克庄撰:《后村先生大全集》卷163,《四部丛刊初编》,上海:上海商务印书馆,1929年,第1328册第77、78页。

[44] [宋]何薳撰,张明华点校:《春渚纪闻》卷5,北京:中华书局,1983年,第78页。

[45] [宋]洪迈撰,何卓点校:《夷坚甲志》卷12,北京:中华书局,1981年,第107页。

[46] 同注释45,第114页。

[47] [宋]罗大经撰,王瑞来点校:《鹤林玉露》乙编卷2,北京:中华书局,1983年,第152页。

[48] [宋]陈暘撰:《乐书》卷5,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第211册第176页。

[49] [宋]陈暘撰:《乐书》卷110,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第211册第454页。

[50] 同注释49,第454页。

[51] [宋]葛胜仲撰:《丹阳集》卷9,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1127册第497页。

[52] [宋]释道诚辑:《释氏要览》卷下,《大正新修大藏经》,东京:日本大正一切经刊行会,大正二十三年,第54册第305页。

[53] [宋]释志磐撰:《佛祖统纪》卷33,《大正新修大藏经》,东京:日本大正一切经刊行会,大正二十三年,第49册第322页。

[54] 同注释53,第322页。

[55] [明]朱国祯撰:《涌幢小品》卷4,《四库全书存目丛书》,济南:齐鲁书社,1997年,子部第106册第240页。

[56] [清]释晓青撰:《高云堂诗集》卷13,《四库未收书辑刊》,北京:北京出版社,2000年,集部第820册第359页。

[57] [明]陈邦瞻撰:《宋史纪事本末》附录一,北京:中华书局,1986年,第668页。

[58] [明]沈德符撰:《万历野获编》卷2,北京:中华书局,1959年,第60页。

[59] [清]孙承泽撰,王剑英点校:《春明梦余録》卷40,北京:北京古籍出版社,1992年,第767—768页。

[60] [清]谈迁撰,罗仲辉等点校:《枣林杂俎》和集,北京:中华书局,2008年,第548页。

[61] [清]官修:《钦定大清会典则例》卷86,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第622册第704页。

[62] 同注释58,第60页。

[63] [清]徐松辑,刘琳等校点:《宋会要辑稿》职官36,上海:上海古籍出版社,2014年,第7册第3913页。

[64] 《金史》卷63《后妃上》,[元]脱脱等撰:《金史》,北京:中华书局,1975年,第5册第1507页。

[65] 同注释②,第74页。

[66] [宋]毕仲游撰:《西台集》卷14,《丛书集成初编》,北京:中华书局,1985年,第62册第225页。

[67] [宋]蔡襄撰:《端明集》卷35,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1090册第268页。

[68] [元]陈栎撰:《定宇集》卷15,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1205册第391—392页。

[69] [宋]黄榦撰:《勉斋集》卷38,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1168册第450页。

[70] [宋]黄榦撰:《勉斋集》卷7,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1168册第438页。

[71] [宋]朱熹撰:《小学集注》卷5,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第699册第572—573页。

[72] [清]靳辅撰:《文襄奏疏》卷7,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第430册第686页。

[73] [宋]汪应辰撰:《文定集》卷23,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1138册第812页。

[74] [宋]陈襄撰:《古灵集》卷20,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1093册第663页。

[75] [宋]陈耆卿撰:《篔窗集》卷7,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1178册第68页。

[76] [宋]周紫芝撰:《太仓稊米集》卷70,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1141册第504页。

[77] [宋]陈宓撰:《复斋先生龙图陈公文集》卷22,《续修四库全书》,上海:上海古籍出版社,2002年,第1319册第550页。

[78] [宋]魏了翁撰:《鹤山全集》卷88,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1173册第336页。

[79] [宋]陆游撰,马亚中、涂小马校注:《渭南文集校注》卷33,杭州:浙江古籍出版社,2015年,第4册第73页。

[80] [宋]胡寅撰:《斐然集》卷26,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1137册第713页。

[81] [明]孟称舜辑:《酹江集》,明崇祯刻古今名剧合选本,第29页。

[82] [清]胡文学编:《甬上耆旧诗》卷6,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1474册第102页。

[83] [宋]释惠洪撰:《林间录》后集,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1052册第869页。

[84] [宋]赵汝愚编:《诸臣奏议》卷148,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第432册第906页。

[85] [宋]郑獬撰:《郧溪集》卷16,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1097册第26页。

[86] [宋]李纲撰:《梁溪集》卷132,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1126册第809页。

[87] [宋]车若水撰:《脚气集》卷下,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第865册第527页。

[88] 同注释68,第392页。

【编辑】鲁畅

宋史研究资讯

欢迎订阅『宋史研究资讯』

微信号:songshiyanjiu

信箱:txq1627@126.com