返回目录:诗词赏析

我对白居易的作品和人生产生了一种感同身受的共鸣

文汇报:2014年,蔣寅先生主编的“日本唐代文学研究十家”系列丛书在中华书局出版,丛书中您的著作《唐代的诗人研究》,是您所著的《唐代の詩人と文献研究》前半部分的中文译本,著作的后半部分也即将翻译完毕并在中国出版。请问您最初为什么会选择唐代诗人研究作为自己的研究方向?

芳村弘道:我念本科的时候,导师高木正一教授是研究唐诗的专家。高木正一教授是吉川幸次郎先生的弟子,著有《六朝唐诗论考》,译有《唐诗选》等。我从本科一年级到三年级,接受了高木教授的指导,在他的影响下,开始唐代文学的研究工作。

我刚毕业的时候,在大阪相爱大学讲授中国古典讲读课程,听课的是日本文学专业的学生们。因为白居易对日本古典文学影响很大的缘故,所以在课程中重点讲授白居易的作品,以这样的契机,开始对白居易进行专门的研究。从白居易生平中的“下邽退居”时代,到白居易闲适诗的创作,以及关于白居易自撰墓志铭和李商隐《白公墓志铭》的考证,都是我感兴趣的研究课题。

关于白居易的研究,对我来说,还有一个相当个人的原因。在研究白居易因为母丧而守孝三年的“下邽退居”时代之际,我本人也遭遇了家父的离世。这样的人生打击,让我对白居易的作品和人生产生了一种感同身受的共鸣。既然问起最初为什么会选择唐代诗人研究作为自己的研究方向,这也是原因之一。

文汇报:可否谈一下唐人文集版本研究对于唐代文学研究的意义和价值?

芳村弘道:我刚开始从事白居易研究的时候,所用的底本是朱金城先生的《白居易集笺校》,这是第一部全面的白居易集的笺校本。在当时,纯粹从文献方面对唐代文学进行研究的学者很少。由于唐诗距今久远,想要了解诗人作品的原貌,校勘工作是必不可少的。博士一年级的时候,我开始编写《王昌龄诗索引》(朋友书店1983年出版),在这一过程中对王昌龄诗集的版本进行了校勘,也对版本学产生了更深的兴趣。活跃于上世纪前半叶的著名古书店主田中庆太郎(1880—1951,文求堂书店店主,与当时中日两国的著名学者皆有交游)认为“读书的第一要义为多读,只有在多读的基础上,才能进一步深入研究版本”。版本研究对于学术的意义和价值也正在于此。

切实地感受陆心源严谨的治学态度

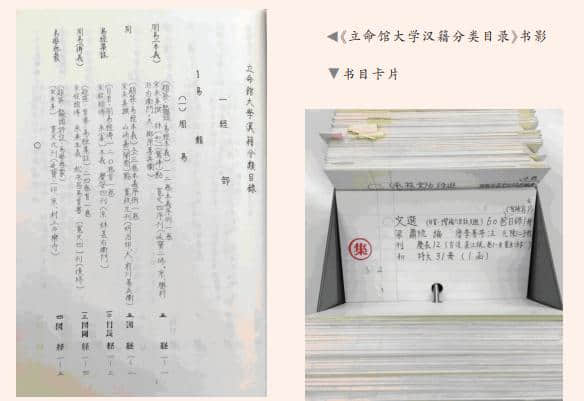

文汇报:您编纂了《立命馆大学图书馆汉籍分类目录》《立命馆大学汉籍分类目录》,可否谈一下这段编纂馆藏书目的具体过程?汉籍编目的经历,对于您的研究有着怎样的帮助?在编目的过程中,最大的收获是什么?

芳村弘道:我入学之初,立命馆大学的校址还在京都广小路,后来才搬到如今所在的衣笠校区。在大学图书馆搬迁之后,曾经连续好几年,每年一度举行曝书节,即为了古籍的防蛀与防霉而在日光下曝晒书籍。曝书节的日期,一般在梅雨结束之后一周左右。因为古籍太多而场地有限,每年曝晒的书只占立命馆大学所藏古籍的一小部分。硕士期间,我参加文学部文献资料室汉籍曝晒工作,由此认识了图书馆员。当时我校图书馆并没有专门的汉籍分类目录,因此我建议可以编写《立命馆大学图书馆汉籍分类目录》。那时我正在攻读博士一年级,萩原正树教授也参与了合作调查,他当时是硕士一年级。

在编目之初,我参照《静嘉堂文库汉籍目录》《东京都立图书馆目录》等前辈学者们所编写的汉籍目录的格式,来拟定《立命馆大学图书馆汉籍分类目录》的体例。在编目中最需要重视和花费精力的,是考订古籍的版本。长泽规矩也先生关于古籍原刊本、后印本、后修本的观点,给了我很大的启发。一方面是理论知识上的不断学习,一方面也通过大量阅读古籍图录,如赵万里先生的《中国版刻图录》等,对古籍版式的特点形成鲜明而深刻的印象。一个时代有一个时代的刻书风格,这样的经验需要通过多看古籍才能够得到直观的印象。在确定版本之后,因为立命馆大学的汉籍分藏于图书馆本馆、文学部文献资料室(旧称文学部书库)与外国语教育中心三处,根据不同的馆藏地分别进行统计和记录。整理记录之后,开始抄写卡片,由我单独负责编集目录,并根据卡片抄成全本的《立命馆大学图书馆汉籍分类目录》。当时并没有文字处理机可以使用,所以无论是卡片还是目录,都是我亲手誊写付印而成,整个编目过程一共花费了一年半左右。《立命馆大学图书馆汉籍分类目录》的编目工作完成之后,从博士三年级开始,我又用两年时间带领学弟学妹们编写了《立命馆大学汉籍分类目录》。《立命馆大学汉籍分类目录》是在《立命馆大学图书馆汉籍分类目录》的基础上,增补了我校文学部文献资料室、外国语教育中心所藏的汉籍而成的综合目录。

要说最大的收获,(芳村教授微笑地指着《立命馆大学汉籍分类目录》的最后一页《参与者名单》中的一个名字说)这位是内人。

文汇报:在编纂《立命馆大学汉籍分类目录》的过程中,哪些汉籍给您留下较为深刻的印象?

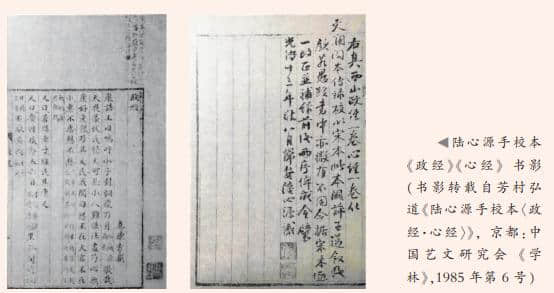

芳村弘道:1985年2月,我整理立命馆大学所藏汉籍,并编纂目录,当时所见的《锦绣万花谷》宋刻本和陆心源手校本《政经》《心经》给我留下较为深刻的印象。

立命馆大学西园寺文库藏有卷首单行十三行本《锦绣万花谷》残本一册,是田中庆太郎赠呈西园寺公望的。西园寺公望是立命馆大学的创建者,也是文求堂的主顾之一,其藏书捐赠给立命馆大学,设立西园寺文库。在编纂《立命馆大学图书馆汉籍分类目录》时,尚不能明确这册《锦绣万花谷》的版本,从用纸、字体来判断,刊刻时代不会晚于明代初期。静嘉堂文库藏有宋版《锦绣万花谷》,因此请立命馆大学图书馆把所藏的《锦绣万花谷》复印后,将复印件寄给静嘉堂文库比对是否同一版本。后来收到静嘉堂文库的答复,告知两者并非同一版本。然而即使是宋版,也存在着不同的版本。因此对于我校馆藏《锦绣万花谷》的刊刻年代一直心存疑问,认为存在着是宋版的可能性。

书目文献出版社于1989年出版的《北京图书馆古籍珍本丛刊》影印了《锦绣万花谷》宋本,其版本与我校图书馆藏本完全一致。1992年,上海辞书出版社又影印出版了明嘉靖十五年(1536)本《锦绣万花谷》。我找到各种版本相互比对,确认我校图书馆藏本为宋本,排除了明本的可能性。《锦绣万花谷》的版本系统较为复杂,我后来将寻访到的各种版本进行了梳理(芳村弘道:《本邦傳來の宋版『錦繡萬花谷』》,京都:中国艺文研究会《学林》,1996年第24号)。2012年,苏州过云楼旧藏《锦绣万花谷》为南京凤凰出版集团购得,现在也已经影印出版了。从事文献学研究,能够通过不同的版本找到线索进行比对,判断出版本的年代,各个版本之间的异同,这些都是很有意义、非常有趣的工作。

除此之外,陆心源手校本《政经》《心经》也给我留下了比较深刻的印象。陆心源是清末四大藏书家之一,尤以宋本之多知名于世。他以家藏宋本校文澜阁传抄本,并在文澜阁传抄本末页题有识语:“右真西山《政经》一卷、《心经》一卷,从文澜阁本传录,校以宋本。此本阙前王迈叙及颜若愚跋,书中亦微有不同。今据宋本逐一改正,并补录前后两序,俾成全璧。光绪十三年秋八月归安陆心源识。”并钤有“穣棃/馆主”、“陆氏/伯子”朱文印。《政经》首页又有“陆印/树蕃”、“纯伯/读过”白文印,为陆心源长子陆树藩藏书印。陆心源《仪顾堂题跋》卷六亦提及将宋刊本与文澜阁传抄本对校,宋本卷首有臣冯翼白文方印、孙氏凤卿白文方印,为孙凤卿旧藏云云。这部文澜阁传抄本,就是我校文学部所藏之本。

陆心源殁后,陆树藩将陆心源藏书整体售予静嘉堂,然而宋本《心经》《政经》却不见于 《静嘉堂文库汉籍分类目录》。长泽规矩也先生曾在其著作中提及,陆心源的藏书实际上并未全部移交静嘉堂文库,双方的当事人之间或许存在着私下运作的可能性,因此在静嘉堂文库以外的日本其他藏书机构,也偶或能见到陆氏旧藏。《政经》《心经》的宋本和手校本未入静嘉堂文库,恐怕是因为这样的缘故。

据傅增湘《藏园群书经眼录》卷七《真文忠公政经》中著录的藏书印线索,可知宋本《政经》自皕宋楼流出后,先后由张鸣珂、蒋凤藻收藏,但此书现藏何处则尚属未知。《嘉业堂善本书影》卷四收录了《心经》书影,对书影上的藏书印进行分析,可知宋本《心经》在陆心源殁后,经张鸣珂转为刘承幹所有,现藏台湾“国家图书馆”。阿部隆一先生在《增订中国访书志》中对这部宋本进行了解说,却没有指出该书就是陆心源旧藏。

由于宋本的存在,陆心源手校本《政经》《心经》的文本价值谈不上特别重要。然而,通过书中的朱笔校勘,我们能切实地感受到陆心源严谨的治学态度。

近代中日学术交流研究

文汇报:近代中日学术交流是先生的研究方向之一,您所著的《书舶庸谭译注》对董康《书舶庸谭》中涉及的人物、文献作了详尽的考订。在译注过程中,您对董康在学术史上的地位与影响有着怎样的看法?

芳村弘道:董康曾多次访问日本,《书舶庸谭》就是他访问日本期间所写的日记。近代中国赴日本访书的学者,杨守敬、李盛铎等人可算作是第一代,其后的董康亦步武前人,将日本的汉籍介绍到中国。比如《古逸丛书》中影刻了日本所藏旧钞卷子本《文馆词林》;在《书舶庸谭》中,董康提及他在高野山访得《文馆词林》弘仁钞本,并在珂罗版技术专家小林忠治郎的帮助下,以珂罗版的方式影印出版。

《文馆词林》是许敬宗编撰的诗文总集,成书于唐代。全书至北宋即已亡佚,部分残卷保存在日本。阿部隆一先生著有《文馆词林考》,对我的研究影响很大。我之前并没有跟从老师进行系统的文献学科的学习,但在学习前辈学者著作的过程中受到了不少启发。自1988年起,我开始了译注《书舶庸谭》的工作。当时我在冈山县的就实女子大学任教,译文与注释陆续发表在《就实语文》上。一开始用的底本是四卷本的《书舶庸谭》,翻译完毕之后,考虑到《书舶庸谭》九卷本与四卷本版本不同,内容存在着增删,文字也有出入,于是又根据九卷本重译。所用底本以二十余年前在神保町的山本书店购得的董康旧藏本为主。这部董康旧藏本是诵芬室1939年刊本,钤有董康“宝鼎香浓/绣帘风细/绿窗人静”朱文方印,以及“课华庵”朱文椭圆印。此外参校了河北教育出版社2000年出版的王君南《董康东游日记》整理本,以及台湾世界书局1971年影印的《书舶庸谭》九卷本。

藏书的兴趣与心得

文汇报:南京大学金程宇教授主编的《和刻本中国古逸书丛刊》中,《古文孝经标注》《玉篇残卷》(三种之一)、《新刊音释校正标类蒙求》《新编群书类要事林广记》《笺注欧苏手卷》使用了您的私人藏书作为影印底本,能否分享一下藏书的经历和心得?其中这部南宋陈元靓编纂的《事林广记》是内藤湖南批校本,可否具体介绍一下?

芳村弘道:要说藏书的兴趣,可真是久远的事情啊。也许人总会有一点收集什么的癖好吧。我小时候喜欢收集昆虫,小学二年级开始,对着昆虫图鉴学习昆虫的名字。从高中起,热情开始集中在收藏汉籍上,一直持续到现在。高中和大学的时候,因为零用钱有限,为了买书而去努力打工赚钱,终于能够购得喜欢的书,那种喜悦的心情,回想起来真是印象深刻。这些年来,随着汉籍书价的持续上涨,藏书成了一种奢侈的爱好。

《事林广记》是在鹤本书店购得的,为元禄十二年(1699)京都今井七郎兵卫、中野五郎左卫门刊本,其所据底本为元泰定二年(1325)刊本。泰定本保留了《事林广记》早期版本系统的面貌,在中国久已亡佚,因此元禄本是很重要的版本。在鹤本书店所见的元禄本《事林广记》内页有着“共十本。壬寅正月念四,炳卿”的题识。内藤湖南字炳卿,壬寅年即1902年。书中又用相同的字迹书写批注,提及以明洪武本校录八思巴文,“此书有洪武壬申仲春梅溪书院重刊本,编次体裁,已多异同,盖《至元译语》删去不存,今对校如下”云云,可知这部《事林广记》原是内藤湖南的旧藏。能有缘购得,真是非常高兴。

文汇报:关于购书与藏书,是否有一些难忘的经历?

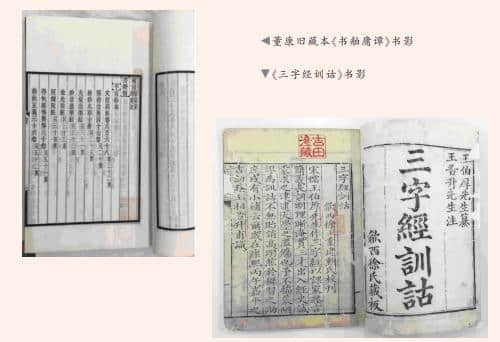

芳村弘道:最难忘的经历,当属1995年时,我在名古屋的一家旧书店里无意中发现一册《文章正宗》的残本,书品相当破旧,但根据用纸与字体,能判断出这是元末明初的刻本。

书中还钤有“妙觉寺常住日典”的朱文印,可知此书原为京都日莲宗妙觉寺的旧藏。在室町时代,妙觉寺就已经以崇尚学问知名,日典(1401—1463)是当时著名的藏书家。另外还在这家书店里挑中了清代徐士业刊本《三字经训诂》,为涩江全善(1805—1858,号 抽 斋)、森 立 之(1807—1885,号枳园)、吉田澄夫(1902—1987)递藏本。涩江全善与森立之同为江户时代末期的医师,两人潜心研究汉籍,是著名书志学者,也是《经籍访古志》的主要作者。《经籍访古志》广泛著录了当时日本所见的汉籍善本,是江户时代书志学集大成之作。吉田澄夫是日本语语言学者,这册书上钤有“弘前医官涩/江氏藏书记”、“森氏开万/册府之记”、“吉田/澄藏”朱文印,即他们各自的藏书章。

付款的时候,因为《文章正宗》品相极为破旧的缘故,店主将这本书作为购买《三字经训诂》的附赠品送给了我。这册元末明初的残本是我目前的藏书中时代最为古老的藏品,居然是免费得来,书缘这种事情,说起来真是不可思议。

最近我购得一套明代钟惺、谭元春编选的《诗归》,书品不佳,虫损尤其严重。吸引我买下这套书的原因是《诗归》谭元春序末,有一行墨笔题识“丁亥冬使燕,携赠季氏善之”。在《诗归》正文第一页上,又有“丁亥冬使燕,携赠家弟善之”的墨笔识语。这两句识语为乾隆三十二年(1767)丁亥朝鲜燕行使李心源所录。李心源购得此书之后,携归以赠其弟李性源(字善之)。李心源字宅之,著有《丁亥燕槎录》,其二月初一条有在燕购书记,云《古唐诗归》一两五钱。

《古唐诗归》是《古诗归》、《唐诗归》的合称,也简称为《诗归》。现在放在我们面前的这套书,就是当年李心源以一两五钱的价格在北京购得后,记录在《丁亥燕槎录》中的《古唐诗归》。古籍不仅记录着历史与文献,其本身也是历史的一部分。藏书之所以深深地吸引着我,大概也有着这样的原因吧。

古籍影印,注意到一些细节会更好

文汇报:您主持过古典研究会丛书中《分类补注李太白诗》的影印出版,为其撰写解题。可否结合研究经历,谈谈古籍影印方面需要注意的问题?

芳村弘道:随着技术的发展,古籍影印变得更加便利,方式也更加多样化。比如珂罗版的影印方式,能够印制出没有网点的印刷效果,但也存在着成本昂贵、成品数量少的问题。京都的便利堂是日本现存唯一一家拥有彩色珂罗版工作室的印刷公司。古籍影印的话,如果能注意到一些细节会更好。比如原书封面的材质与色彩,对于了解古籍装帧很重要,遗憾的是,这一点很多古籍影印本没有体现出来。此外,有些古籍影印本并非按照原书尺寸影印,而是采取了缩印的方式,那么原书的尺寸多少,版框尺寸多少,这些数据也需要在前言后记中用文字记录下来。

文汇报:中华书局出版的《王国维先生遗墨》二种,其一为《王忠悫公遗墨》,其所用的底本也是先生的私人收藏。可否请先生具体介绍一下?

芳村弘道:王国维先生辞世后,其友人日本学者神田喜一郎应书商博文堂主人原田悟朗之请,裒集王国维与日本学者如铃木虎雄、狩野直喜、内藤湖南的唱和诗文、往还信札凡廿种,题名为《王忠悫公遗墨》,交由小林忠治郎以珂罗版的方式影印出版。关于这部《王忠悫公遗墨》的情况,有赵万里先生为撰提要,叙述源流甚详。

《王忠悫公遗墨》为非卖品,印成后仅分诸同好,故此印数不多。我先后在书店中购得两部,因此把复本之一赠送给王国维先生的曾孙王亮。得知王亮将之作为底本影印出版,我也非常高兴。1927年,王国维先生于昆明湖自沉。消息传到日本后,他的友人们编集影印了这部书,用存缅怀之意。如今能够在中国出版,这是很有意义的事情。赠予王亮的那本是我第一次购得的,后来我又觅得复本。两书内容完全一样,只是印章不同,之后购得的《王忠悫公遗墨》上,有“伊漱/平藏/书记”。伊漱平即伊藤漱平(1925—2009),曾任北海道大学、东京大学的中国文学科教授,作为日语版《红楼梦》的译者而广为人知。这本书是伊藤漱平先生的旧藏。

文汇报:为什么伊藤漱平的印章里,把名字写成“伊漱平”,姓氏少了一个字呢?

芳村弘道:这种情况被称作“修姓”,将四字的姓名省略一个字,成为三个字以后,看起来像是中国人的名字。“修姓”多见于日本汉学家的笔名之中,比如刚才提到的《三字经训诂》中,吉田澄夫的印章“吉田/澄藏”印,也是同样的情况。

采访:杨月英(复旦大学中国古代文学研究中心博士研究生) 口译:靳春雨(立命馆大学文学研究科人文学专攻博士后期)

编辑:李伶责任编辑:陈瑜

*文汇独家稿件,转载请注明出处。