返回目录:诗词赏析

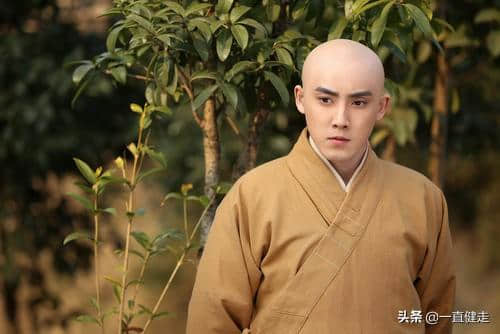

建文帝——朱允炆(三)

轶事典故

64、——风吹马尾千条线,雨打羊毛一片膻。

据说,朱允炆逃离京城后,颠沛流离,千方百计逃避追杀,后隐居于湄江的观音崖(也有称是陕西城固观音崖)一带。诚心向佛,终了一生,著名的藏君洞也因此而得名。朱允炆在当皇太孙时,太祖朱元璋曾出联“风吹马尾千条线“,要他和燕王朱棣以对。朱允炆对曰:“雨打羊毛一片膻。“朱棣则对曰:“日照龙鳞万点金。“朱棣之对太祖较为满意。

65、——允炆湄江隐姓名,应文和尚留诗话。

从中也看出了朱允炆的懦弱、平庸和朱棣的雄心。太祖驾崩后,皇室想了一些方法来巩固朱允炆的皇位。但后来江山终究被朱棣所得。而上面的对联却成为二人命运的谶语。话说朱允炆在湄江隐姓埋名,自称应文和尚,留下了许多对联诗话。其中对观音崖风光的描写联“峰如巢风彩,崖似卧龙文。“

66、——尘世着魔迷木性,洞泉悟道静凡心。

在长期的流亡过程中,朱允炆一直以晋公子重耳的故事鞭策自己。希望有东山再起的一天。但后来他慢慢地发现,朱棣管理国家的能力比自己实在要强得多,也就慢慢地打消了这个念头。有联为证:“有梦难圆,尘世着魔迷木性;无风易醒,洞泉悟道静凡心。“轻风吹拂着平静的心,沉醉于大自然之中,哪还管什么皇权富贵,都是过眼云烟。

67、——家从京畿来峨眉,此等山川甲天下。

多年以后,朱允炆触景伤情,咏联一副:“家从京畿而来,回首五岳峨眉,此等山川甲天下;帝似尧舜以后,伉怀秦皇汉武,如我王孙旷古今。“这既是对湄江美丽风光的衷心赞美,也是对自己一生坎坷命运的高度概括,更是对无奈现实的宣泄、壮志难酬的遗憾的真实写照。

“出家为僧”说

(一)湖南新田大观堡造假说

68、——史学专家多求证,极有可能避新田。

湖南永州新田县发现明代遗址大观堡,该古城堡工程规模宏大,建筑面积7000平方米,石头垒成的堡垒周长346米,城墙残高4米左右,疑为建文帝避难行宫。后经部分文物和史学专家多方求证,认为建文帝极有可能避难新田,在全国多处出现的建文帝‘下落说’中,有的是传说,有的只有族谱,而只有新田县有相关碑刻,经考证涉嫌造假。

69、——圣帝寿诞人嘉节,首士齐集虔诚祭。

该说主要的证据有(不完全统计):1、龙池寺遗址碑刻记载“夫山曰安昙寺曰龙池”、“自大明皇朝先师铁峯悟真流亡”、“剃本靖为僧‘燕师’”等;梅木塘碑刻记载“圣帝之寿诞,为同人之嘉节,首士齐集虔诚致祭……誓词惟皇上御极之年岁次月日等谨以……二帝神位前曰,惟二帝职司阴鉴”等。2、大观堡遗址。3、其他文物:象牙朝笏;道教神仙人物长卷画;4、《史氏族谱》记载。

70、——鲤溪镇和大观堡,从来没有这传说。

新田宁远两县文物研究人员在大观堡考察碑刻,发现碑刻中关于“二帝”的内容,怀疑“二帝”就是建文帝,但宁远本地历史研究人员欧阳元益认为“二帝”是指南明二帝,碑刻可能是反清复明余党留下的。经调查鲤溪镇和大观堡周边群众从来没有听说过有建文帝这个传说,石文庄之孙石午荣于明永乐年间从大观堡迁居石家洞也从来没有听说过建文帝。

71、——文帝来过大观堡,忠实帝人留痕迹。

经调查明初被明朝政府派遣到新田县屯田(军屯)建大观堡的那支后人就是石家洞石氏,著名明史协会专家商传教授回复了大观堡根本没有建文帝,商传教授曾说:“我认为大观堡肯定不会是建文帝建的,说建文帝来过大观堡也没有任何依据,可能是一些曾经忠实于建文帝的人留下了一些痕迹”。

72、——商传教授考察过,根本没有建文帝。

根据清嘉庆十六年《宁远县志》记载:“石玉生东乡石溪人,明初其父以都司守邑东堡,玉生弱冠袭职....."。正史上证实大观堡堡主是石文庄、石玉生父子”。另外清康熙二十三年(1684)的宁远《石氏宗谱》也有记载石文庄和石玉生镇守大观堡的事实,距今已有330多年的历史,是目前宁远县发现最早的军事古堡记载。经专家考证,大观堡是明代建筑,是石文庄始建于大明洪武三年(1370)。明史协会专家商传教授曾实地考察过大观堡,最后得出了“大观堡根本没有建文帝”的结论。

(二)东明寺说

73、——东明寺在安溪前,建文为僧有遗像。

万历《钱塘县志·纪制》记载:“东明寺在安溪大遮山前,建文君为僧至此,有遗像“。(《杭县志稿》卷八)“相传朱允炆遁迹至此,时旭日始旦,题曰东明。自归国后,方知为帝。今范其遗像。有手植牡丹,色白如银“。明代嘉靖年间《留青日札摘抄》、清代康熙年间《湖堧杂记》中也都有记载。

74、——运数巳定僧服出,钱塘遁栖东明山。

据2010年12月7日,余杭县史志办张炳林先生从上海图书馆发现《东明寺志》,翻开第一页,上面写着“东明寺志叙“五个大字。《东明寺志》(三卷)清释湛潜篡,清康熙十二年(1674年)版本。寺志中是如此记载:“迨壬午金川变作,启箧得杨应能度牒及披剃具,佛知运数巳定,乃僧服出逊,由吴兴至钱塘遁栖东明山,亲灸旵祖座下,凡六载,迹渐彰乃辞去。“

75、——众僧尊称朱允炆,应能问道是老佛。

由此可见,朱允炆到东明寺出家为僧不是空穴来风,是确有其人其事。当年众僧们皆尊称朱允炆为“应能问道老佛“,寺志中还特地将“应能问道老佛“排列在祖师堂的第二位置,仅次于东明禅寺的开法祖师慧旵,明白无疑确定了东明禅寺与朱允炆之间的密切。

76、——僧为帝帝亦为僧,一再传衣钵相授。

其中还披露了二个重要信息:所谓“静室“一是当年东明寺开法禅师慧旵禅师的闭关之处,二是朱允炆在东明禅寺出家为僧的居所,这是初闻。东明寺大雄宝殿内右侧有朱允炆塑像,殿柱上刻有如下对联:僧为帝,帝亦为僧,一再传,衣钵相授,留偈而化;叔负侄,侄不负叔,三百载,江山依旧,到老皆空。

77、——逊帝有恩上难违,无颜复命终自杀。

朱允炆亲手植之桂花,经过日寇焚烧,仅剩树干。但大难不死,第二年又绽新枝,现枝高叶茂,秋季花开,香溢四野,且金银双色各半,传为奇谈佳话。孟将殿,原有座小庙现已毁,不知是否属实?民间称之“骂将殿“。 相传明成祖派一位朱允炆当朝时的武状元出身将军追杀朱允炆。追至东明山,朱允炆痛斥其助纣为虐。他进退两难:逊帝有恩,今上难违。回京又无颜复命,终而自杀。因该将军姓孟,后人建孟将军庙以资纪念。

“自焚而死”说

78、——主帅景隆迎燕王,满朝文武都投降。

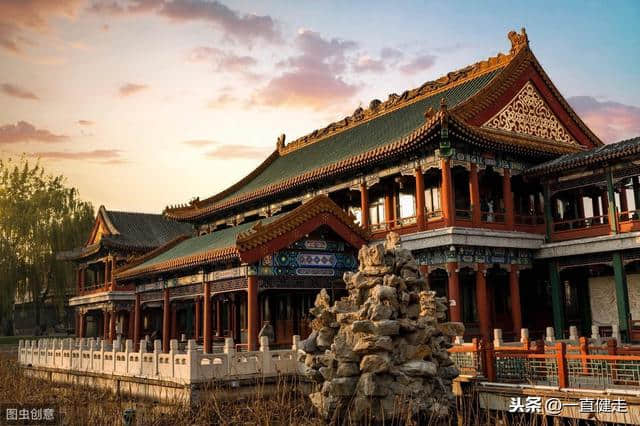

据永乐年间《实录》和《明史稿》的记载,朱允炆继位后,即用兵部尚书齐泰和大常卿黄子澄谋,定策削藩。领兵在外、身为燕王的朱棣立即打着清君侧的旗号,起兵南下,发起“靖难之役“。不到四年,燕王即挥师渡过长江,兵临南京城下,朱允炆求和不允,只好死守,但是他的主帅李景隆却打开金川门迎燕王大军入城,满朝文武纷纷投降。

79、——下令焚宫火熊熊,允炆马氏跳火中。

朱允炆眼看大势已去,下令焚宫,顿时火光熊熊,朱允炆携皇后马氏,跳入火中自焚,妃嫔侍从等,大都亦随其蹈火而死。燕王朱棣入宫后,清宫三日,搜查朱允炆下落。宫内侍人都说朱允炆已自焚,并从火堆里扒出一具烧焦的尸体证明之。燕王见到尸体,分不清男女,惨不忍睹。其继位称帝后,只得以天子“礼葬建文皇帝“。《明史·成祖本纪》及《明史·方孝儒传》均持此说。

“遁入道门”说

80、——风流建水翁承赞,樽酒论文千载同。

据有学者考证,朱允炆晚年化名詹碧云,隐踪在江西上饶玉山三清山任三清宫住持道士,在三清福地借修建道教宫观为掩护,巧妙修筑了“明治山詹碧云藏竹之所“的陵墓和其他相关石雕、楹联、三清山石刻260余处,留下了“风流建水翁承赞,樽酒论文千载同“、“方豪上“、“都俞脱生“、“壶市安井“等一系列可供考研的石刻隐逸文化密码。

81、——关进监狱十余年,逼他供出朱允炆。

此外,在《明史·姚广孝传》和《胡濙传》里记载:明成祖朱棣当了皇帝后,对朱允炆自焚而死,也产生过怀疑,也有人告诉他那具烧焦的尸体是马皇后的,朱允炆削发为僧外逃了。他就把朱允炆的主录僧溥洽抓了起来关进监狱长达十余年,逼他供出朱允炆下落。

82、——郑和西洋寻踪迹,胡濙搜寻朱允炆。

并派郑和下西洋“欲寻踪迹“,派户科都给事中胡濙遍行郡、乡、邑长达16年,搜寻朱允炆下落,一直到朱棣死前一年的一个晚上,他已睡下了,但听说胡濙回来了,急忙穿上衣服,在卧室单独召见。

83、——允炆死于穹窿山,葬于庵后小山坡。

胡濙访得朱允炆离开紫禁宫后,削发为僧,既没有去神乐观,也没有去西南、东南周游避难,而是被僧司溥洽所救,一直藏在江苏吴县普洛寺内,此后一心为僧,无复国之意。近年徐作生也通过查阅大量文献和实地考察后,指出:永乐二十一年(1423年),朱允炆死于江苏吴县穹窿山,终年46岁,葬于皇驾庵后的小山坡上。

84、——燕军把宫团团围,允炆想逃来不及。

也有人指出,朱允炆自焚身亡是历史真实,因为当时燕军兵临城下,把紫禁宫团团围住,朱允炆想逃也来不及了,更何况经考查也无鬼门、御沟逃路。朱允炆也深知他的四叔是个贪权无厌、残暴无情的武夫,落在他手里决无好下场,不如以死了之为上策。燕王朱棣也绝不会让朱允炆活下去,否则,他就不能当皇帝。

85、——为了不留夺位名,苦心寻找朱允炆。

朱棣为了不留下“杀侄夺位“之臭名,苦心寻找朱允炆下落,留下了历史疑案。综上,朱棣在即位后,下令搜寻朱允炆,这是历史事实。朱允炆的真正下落,至今仍是一个未揭开的历史之谜。有的学者认为,朱允炆并没有死,而是走了后门,到了山中去做了和尚,红崖天书就是他写下的。