返回目录:诗词赏析

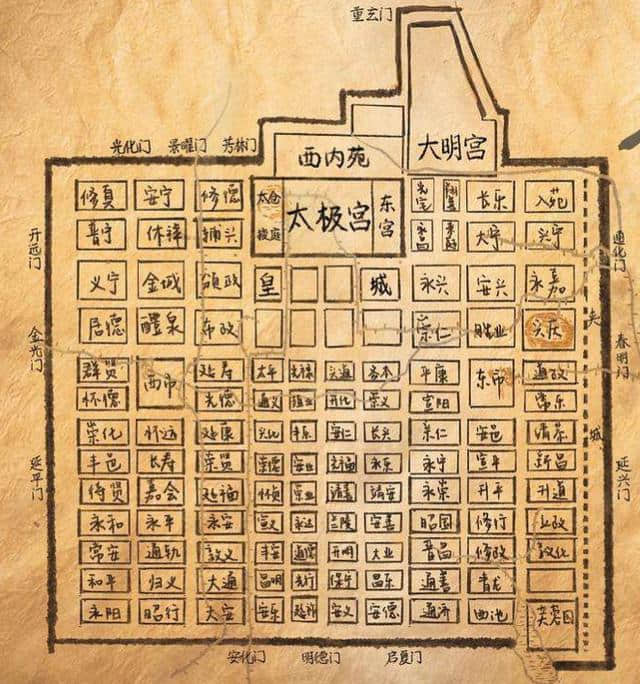

御史台位于“承天门街第六横街之北”、“从东第一宗正寺,次西御史台”,其狱就在御史台中。有关御史台设狱,杜佑《通典》有以下说法:

所以,御史台中原无设狱,审案有羁押需求必须将囚犯系于大理寺。据《唐会要》贞观末年御史中丞上奏设狱当为贞观二十二年(648),又开元中“复奏罢之”为开元十四年(726)。

御史台

贞观年间,李乾祐的理由为囚犯自大理狱押解,可能泄漏案情或狱情。其次,御史调查完毕后,多半为大理寺推翻。基于这些理由奏请在御史台中设狱。就大理寺与御史台的相对位置而言,大理寺位于“承天门街之第四横街之北”。御史台则位于“承天门街第六横街之北”,御史台门受阴阳五行观影响,台门北开。

监狱

宋敏求的《长安志》注引韩琬《御史台记》:“御史台门北开,盖取肃杀之义”。如从大理押解犯人至御史台需自第四横街行至含光门街南行,遇第五横街后向东,并过太史监后入御史台北门。如此繁复的路线,的确会产生李乾祐上奏所言的情形。

古代监狱

就两者相对位置而言,固然有泄漏案情的风险。但是,御史台设狱的理由恐怕还是“案事入法,多为大理所反”,因此设立监狱掌控审判流程。有关御史台设狱理由的探讨,隔街往来,恐泄狱情只是借口,实际是大理寺与御史台对于司法权的争夺。可见在司法权的争夺上,设立监狱空间是相当重要历程。

御史第 牌匾

从李乾祐的上奏中,御史狱分为左右二狱。且“由是大夫而下,已各自禁人”,御史台以下中丞、侍御史等皆可禁人。虽然开元年间罢狱,但是御史台依旧禁人于狱。其案例不胜枚举,如韩愈撰〈正议大夫尚书左丞孔公墓志铭〉提到“下邽令笞外桉小儿,系御史狱。公上疏理之,诏释下邽令”,又如宝历元年(825)崔发因事得罪宦官,敬宗“上怒,收发,系御史台”。

明清的都察院 也相当于御史台

除此之外,尚有许多案例,兹不一一列举。虽然崔隐甫在开元年间奏请废御史台狱,但是迄至晚唐,御史台狱一直持续运作著。

有关御史台狱内部设施与景况,史料可说几乎没有。根据崔湜的〈御史台精舍碑铭〉,御史台狱内可能有一间佛教精舍。元代骆天骧的《类编长安志》提到“精舍者,武后时众御史共立于台之狱中”,可知碑文立于狱中,精舍可能也位于狱中。

巡抚都察院颁发契尾(乾隆伍年即1740年)

崔湜在〈御史台精舍碑铭〉也提到精舍设立之目的与狱中囚犯有关,崔湜写到“左台精舍者,诸御史导群愚之所作也”。所谓“左台”即左御史台,根据杜佑《通典》注提到:“其左台,本御史台也。又别置右台,右台地即今太仆寺是也”。

清 光绪34年(1908) 钦差大臣陆军部尚书兼都察院都御使东三省总督 执照

御史右台于太极元年(712)废,崔湜撰写本文的年代约在西元701年,御史右台尚未废寺,当时左右台分别“左以察朝廷,右以澄郡县。时议以右多名流,左多寒刻”,是故“群愚”就是御史台狱中的囚犯。从左御史台的职责来看,这些囚犯大部分是中央官署的官员,崔湜写到这些御史台狱的囚犯:

长安城 平面图

这些囚犯顽固、犯法,最后像是疯狗一样反噬自己,进入御史台狱的人一年以千计。于是左御史台的御史们,对于这些囚犯感到怜悯:

希望透过让囚犯在精舍礼佛,使其反省己身罪过。可见御史台狱中的精舍,即是为了狱中囚犯而设,借此可见到唐代佛教进入司法的一个面向。

关于御史台的碑文 拓本

就唐代的监狱空间而言,佛教信仰一直扮演囚犯绝望中救苦救难的角色。自唐临《冥报记》、戴孚《广异记》等书以来,一直强调监狱空间中,囚犯只能借由宗教的力量得到超脱。〈御史台精舍碑铭〉也呼应这样的思想,囚犯唯有透过礼佛祈祷,才能免除己身的牢狱之灾。同时可见宗教力量,进入监狱这个法律空间的情形。让御史等在监狱空间中,建立精舍作为辅助法律的力量。

佛教思想已经进入唐代法律中。且应该借此补充唐律的八议,应加上信佛无罪。这也许有点推论过度。综观整篇碑文,仅是强调御史台狱中的囚犯应礼佛求福,乞求自己可以免于眼前的灾祸,并无信佛无罪的意思。

同时,从〈御史台精舍碑铭〉的语脉也可以发现与御史台狱设立的缘由来看,御史台狱与大理寺三品院一样,都不是长期囚禁犯人的监狱,应是羁押官人进行审问的临时性监狱。所以,才会说设立监狱以方便提审犯人。并且在御史台狱设立精舍,让囚徒祈祷自己能够免除眼前的灾祸。若已经判刑确定,实以无法免除牢狱之灾,也就没有所谓信佛免罪的情形了。

参考文献:

- (唐)张鷟,《朝野佥载》

- 陈登武,《地狱.法律.人间秩序:中古中国宗教、社会与国家》

- (宋)宋敏求,《长安志》

- (唐)杜佑撰,王文锦等点校,《通典》

- (五代)王溥,《唐会要》

- (宋)司马光,《资治通鉴》

- 胡留元、冯卓慧,《唐《御史台精舍碑》初探》

- 冯卓慧,《唐宋石刻法制资料考析》

- (元)骆天骧,《类编长安志》

- (唐)崔湜,〈御史台精舍碑铭〉

- (清)董诰等,《全唐文》

- (唐)唐临,《冥报记》

- (唐)戴孚,《广异记》