返回目录:诗词赏析

《我的老虎尾巴书房》,谢其章著

谢其章先生把他的书房称为老虎尾巴,这当然本自鲁迅的自称,他在本书的自序中提到,1946年10月鲁迅去世四周年之际,许钦文写了篇《在老虎尾巴的鲁迅先生》,此文刊登于《宇宙风乙刊》的第三十一期上,这是不是老虎尾巴的最早出处,谢先生并未肯定,他只是说,自己查过了鲁迅全集的注释,未曾发现更早的记录。

谢先生的书房虽然比鲁迅的老虎尾巴小一些,但他认为自己的书房与鲁迅的老虎尾巴略约相近,而他平生又崇敬鲁迅,于是他也就以此来命名这个书房。他有记日记的习惯,因此他在序中提及正是他转行成为自由作家的这一天,有了老虎尾巴之名,而他在这个尾巴中所作出的成就,亦足令其骄傲:

二十几年来出版了二十几本书,发表散篇文章千余篇,均生产自“老虎尾巴”。“老虎尾巴”接待过电视台十多次采访,甚至拍过电影呢,这部电影(《光影百年》)的首映于人民大会堂举行,党和国家领导人出席,并于新闻联播中播出首映的消息。这也许是我的老虎尾巴最高光的一瞬。

本书中的第一篇文章谈到的就是《鲁迅“老虎尾巴”传播史》,1924年5月25日,鲁迅迁居到阜成门宫门口西三条胡同21号,他迁居于此的第一位访客就是许钦文,后来许在纪念文章中写到了鲁迅堂号的来由:

鲁迅先生这才重行露出笑容来解答,“因为便宜点,这是灰棚,上面是平顶的,比较正式的房屋,钱可以省一半多。――这样在屋后面拖一间的灰棚,在北京,叫做老虎尾巴。现在我是住在老虎尾巴里了!”

北京人管这样的房屋叫老虎尾巴,其实我没有听说过,也许这是鲁迅时代老北京人的称呼方式。鲁迅的这间书房我去过几次,面积确实不大,书桌也确实简陋,看来,伟大的作品并不需要豪华的文化用品来作支撑,也许,这正是谢先生“掠美”于鲁迅堂号的原因所在吧。但谢先生的父亲也是位正统的读书人,他似乎并不赞同儿子的这种作法:

有一次父亲厉声对我讲,“你为什么用‘老虎尾巴’,这不是鲁迅的么?”看似一个玩笑的沽名钓誉,也防不住旁人认真起来。

尽管谢先生的书我读过很多本,但是对于这部的新作,我还是有所感受,他的文章颇具可读性,多年前我曾说过,喜欢藏书的朋友中,陆昕先生和谢其章两人的文章写得最好看,至今我还是这么认为。但是从本书中的文风看,我觉得谢先生还是有所改变,他少了一些调侃,多了几分认真,谢氏风格的俏皮话也不见踪影,好看的程度有所降低,但文章的扎实度却有了提高。我不清楚从卖书的角度讲,这是好事还是坏事,但至少是,这样的写法依然很对我的胃口,而他在文章中的坦诚也一如既往,这也正是谢文受欢迎之处。比如他在书中直白地称:“‘以书养书’算的是经济账,二十年来我所得稿费,差不多与购书款扯平,再说得庸俗一点,一万来册书刊近乎‘免费’白来的。”

其实,他的这种想法应当是所有文人的共同愿望,但能实现者却不多,反过来说,这更加能够看出谢先生的勤奋。而本书中有多篇谈的都是他的淘书经历,《海淀镇淘书小史》则是对某个淘书地的成果总结,细读此文,虽然能够感受到谢先生所讲述的藏书环境江河日下,但同样也有其得意之笔:“我只买了十几本研究鲁迅的小册子,其中线装大字本《鲁迅批判孔孟之道的言论摘录》是以三十元买的,多年后以九千元之价拍卖出去,大字本最火的时候,买书比买股票增值多。”我不知道这是否是谢先生藏书史中的意外所获,但从书中还是能够读出他对那个时段的怀念:

这次书市不同以往,第三天我们几人又去了,皆存一线希望或心有不甘。没想到却各有所得,柯卫东得《草儿》,被评为最佳;赵国忠得《骨董琐记全编》;我得《清朝内廷御制印泥法》《北京繁昌记》《现代史料》(第壹集)等,都是三五十块一本。《现代史料》后以五千元转让给某革命文献收藏者,刚刚去孔夫子旧书网查了一下此书的价,好家伙,有以二万三千元成交一本的。

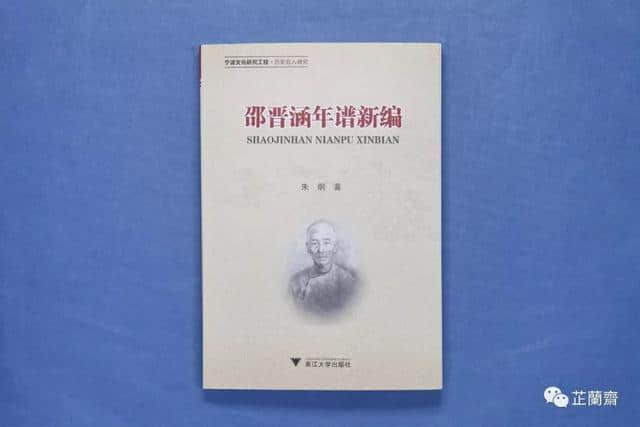

《邵晋涵年谱新编》,朱炯著

此书为朱炯先生所赠,而我在去年曾往余姚寻找邵晋涵遗迹,在那里正是麻烦朱炯先生带我前去探访。如今的邵晋涵旧居已经变成了热闹非凡的菜市场,朱炯先生极具情感地向我讲述着这一带的变迁过程,而今我在他的这部专著里看到了邵晋涵旧居的老照片,睹物思人,朱炯先生当时向我讲述邵晋涵故事时的愤慨之情,瞬间又浮现在眼前。

本书在卷首列出了余姚邵氏家族及其世系,世系图让读者极为直观的看到邵氏族人的相互关系,朱先生在正谱中列出了传主从1岁到54岁的各种事迹,卷末附有《卒后大事纪年》,而附录一则为传主的墓铭、传略和序跋,附录二则为邵晋涵文章的辑佚。朱炯先生在《后记》中写道:

民国间,邑前辈黄半坡先生欲撰《清邵二云先生晋涵年谱》(以下简称《邵谱》),读县志久香公之行略,知余先祖撰有邵二云先生年谱,曾访叔高祖湘生、鄂生两先生,但被告之已失其稿而未果,故其有“乡前辈朱久香先生兰曾撰《邵二云先生年谱》四卷,今其稿已无存者”之叹!半坡先生“惜朱稿之不传,惧乡献之莫征,爰采诸家文集、笔记所载与先生有关涉者,分年系缀”,于民国二十年撰成《邵谱》这。因“一·二八”事变,原稿化为灰烬,半坡先生又搜觅厘正,于民国二十一年重新撰就付印。

20年前,北京的中国书店每年举办大型的古旧书市,某次我陪杨成凯先生转市书,他翻到了一册民国铅排本的《邵二云年谱》,劝我买下,然该谱虫蛀较为严重,更何况在那个时段,我对排印本并不措意,但杨先生却称,此谱史料价值较大,我听其劝,还是买了下来。而今从朱炯先生的《后记》中得知,这本民国二十一年的排印本确实难得,由此而让我感念杨先生的指教。

近两年,我正在疏理与《四库全书》有关的文献,而二云先生正是纂修《四库全书》著名的“五征君”之一。而昭梿在《啸亭杂录》中还有“四布衣”之说:

乾隆中,上特开四库全书馆,延置群儒。刘文正公荐邵学士晋涵,于文襄公荐余学士集、周编修永年、戴检讨东原于朝,上特授邵等三人编修,戴为庶吉士,皆监修四库书,时人谓之“四布衣”云。

这些都说明了邵晋涵对《四库全书》的完成起到了重要作用,而朱炯先生的这部专著则让我了解到了更多的细节。

《伦明全集》,伦明著,东莞图书馆整理

此书为李炳球先生安排东莞市图书馆馆长李东来先生赠于我者。李炳球先生是东莞市政协常委、文化文史和民族宗教委员会主任,两年前经过文白先生安排,我前往东莞的乡镇去寻找伦明旧居,带我寻访者就是李炳球主任。我们在聊天中,他告诉我正在编《伦明全集》,如今终于看到了成果,而我从编纂委员会名单中了解到,北京信息管理系教授王余光先生及李炳球、李东来为该编纂委员会主任,而此委员会中的委员也大多是业界著名专家,比如有北大图书馆馆长朱强先生、中山大学图书馆馆长程焕文先生、深圳图书馆原馆长吴晞先生、广东省立中山图书馆馆长倪俊明先生等等,可见该书编委会阵容是何等之强大。

关于伦明,只要是爱好古籍的人,可谓无人不晓,这主要是源于他撰写的《辛亥以来藏书纪事诗》,但除此著作之外,似乎少有人了解到他还有哪些著作传世,经过该委员会这么多专家的收集,伦明的著作竟然有五大本之多,翻阅该书,让我对伦明先生有了进一步的了解。

本书排在最前面的是伦明生平,其中的一些细节是我以前未曾留意者,比如伦明的祖父伦梦麒曾经是东莞县的武秀才,其父伦常曾在陕西等地任过知县,并且精通医术,还创建过医院,在当地还增建了毓秀书院,把自己的藏书捐献到该院之中。我上次在他的家乡寻访之时,未曾看到该书院,却找到了伦常带头集资兴建的“登瀛桥”,以及他筑建的“思伦阁”。

伦常有四个儿子,第二子就是伦明。伦明在24岁时考中光绪二十七年的举人,父亲的藏书之好也传到了他那里,这给他一生致力于典籍收藏埋下了种籽。伦明曾经拜康有为为师,在万木草堂弟子名录中排在第二十四位,而康有为也有藏书之好,想来对伦明也有影响。对于伦明在目录版本学方面的成就,岭南大学教授冼玉清对其有极高的赞誉:“五十年来,粤人蓄书最富而精通版本目录之学者,当推东莞伦哲如先生。”

伦明一直以教书为业,以束脩所得用来买书,显然很不容易,其曾自称:“余一穷人耳,譬入酒肉之林,丐得残杯冷炙,已觉逾分,遑敢思大嚼哉。”然而伦明有自己的办法,他任职于北京大学国文系期间,经过补书匠魏氏的建议,在琉璃厂开了一家名为通学斋的旧书店,魏氏跟伦明讲了开旧书店的三个好处:“装书便一也,求书易二也,购书廉三也。”那时伦明立下雄心要续补《四库全书》,这样的雄心可谓宏大,而开旧书店正是他搜集版本的最佳方式。按照魏氏所言,一者得书容易,再者得书价钱也便宜,于是他从会文斋书店挖来了店伙计孙殿起,由孙来主持通学斋,并且将孙殿起培养成了极有名气的目录版本学家。

那个时段,康有为在琉璃厂开有长兴书店,此店是由康有为的弟子张伯桢来负责,专门销售康有为万木草堂图书,因为伦明也是康有为的弟子,故当年的通学斋也代卖其师的著作,康有为去世后,长兴书店迅速衰落下来,那时康有为的保皇观念以及学术观已不受读者所青睐,故其著作十分滞销,然而伦明却主动找到张伯桢,将长兴书店的库存接了下来,由此可窥伦明有着怎样的尊师之道。可惜后来伦明回到了南方,通学斋也转到了孙殿起名下。伦明去世后,通学斋继续经营,直到公私合营时,并入了中国书店。

关于伦明讲课的情况,《伦明全集》中收录有张中行在《红楼点滴》中讲述的一段趣事:

讲目录学的伦哲如(明)先生,他知识丰富,不但历代经籍艺文情况熟,而且,据说见闻广,许多善本书他都见过。可是有些事却糊里糊涂。譬如上下课有钟声,他向来不清楚,或者听而不闻,要有人提醒才能照办。关于课程内容的数量,讲授时间的长短,他也不清楚,学生有时问到,他照例答:“不知道。”

可见伦明是一位原原本本的人,他只将心思关注在自己喜好的事物方面,其他的事几乎充耳不闻,但是这样一位死板的人,我却在《伦明全集》中翻到他写过四首名为《老妓》的诗,比如第一首为:

歌筵生怕问芳龄,粉黛骷髅见欲惊。

晚节犹输作商妇,当年枉自惜云英。

命中花债偿难了,梦里春婆唤不醒。

嬴得词人感同病,西风兰苑吊残馨。

为什么写这么多同题之诗,这勾起了我的八卦之心,于是将这四首诗细读一番,其中似乎并无情色之意,都是感叹老年妓女的生态之艰,这也同样可窥伦明是何等心地善良。

《论语义疏》,(梁)皇侃撰,季晓冬主编

此书为广西师大出版社马艳超先生所赠,为该社《蛾术丛书》中的一种。季晓冬先生在《影印说明》中,对该书的版本源流作了简要疏理,首先谈到了历代书目对于《论语义疏》的著录,而后称:

南宋时亡佚,中土惟有邢疏流传,皇侃《义疏》殊不可见。此书于东瀛流传之最早记载为宇多天皇宽平年间藤原佐世《日本国见在书目》,著录为“《论语义疏》十卷,皇侃撰”,宽平年间是西元八八九-八九七年,可知皇侃《论语义疏》于唐时已传入日本。其后以钞本形式广为流传,经日本学者影山辉国调查,目前日人钞本可确认者凡三十六部。

对于这36部日本人的钞本,季晓冬在《说明》中一一列出,其中有7部藏在台湾故宫博物馆图书文献处,这7部日本旧钞本均为杨守敬旧藏。对于这些版本中最早的一部,季晓冬在文中称是“根本逊志以足利学校藏钞本校刊而成”,对于这部书的抄写方式,该文中有着详细描述:

改易“《论语义疏》”为“《论语集解义疏》”,体式全依邢疏,首列经文,注文于其下,上冠“注”,并加椭圆形圈,其下为疏文,有“疏”字阴刻并加圆圈,先疏释经文,次释注文并加阴刻“注”字,于所释经、注皆有长条形格线围之。

杨守敬曾对该版本所存在的弊端提出过批评:“安得皇疏旧本,一同明式之刊……且其文字为根本以他本及邢本校改者,亦失多得少。”然而即便如此,这个版本在乾隆年间流入中国后,还是成为了多部翻刻本的底本:

此书于乾隆年间传回中国,学者始睹皇侃《论语义疏》原貌,先后有《四库全书》本、武英殿本、王亶望本、《知不足斋丛书》本、《古经解汇函》本、《四书古注群义汇解》本,体式内容或稍有差异,然其源本皆为根本逊志宽延三年本。

关于此书影印所用底本的来由,季晓冬在《说明》中称,乃是缘自1922年,日本大阪怀德堂为孔子2400年祭,倡议校印皇侃《论语义疏》,并以时怀德堂讲师的武内义雄任其事。而对于整理此版本者以及整理方式,该《说明》中有如下交待:

武内义雄,字谊卿,号述庵,师从狩野直喜、内藤湖南,二战期间曾任“东宫职御用挂”,为日本天皇讲授中国哲学史。武内氏治学严谨,恪守立足文献之学术风格,认为“所有的古典研究都必须从两种基础研究做起,第一,通过校勘学获得正确的文本;第二,弄清书籍的来历,时行严密的原典批评。”武内氏以首尾完好、时代明确之文明九年本为底本,再以宝德本等十种古钞本及吉田篁墩《论语考异》、市野迷菴《正平版论语札记》两种写本为校本,终成《论语义疏》十卷并《校勘记》一卷。

以现代的观点来看,武内义雄整理的《论语义疏》也有问题存在,主要原因是那个时候敦煌藏经洞中的《论语义疏》残卷尚未被发现,此后王重民在法国查看了伯希和带走的这个残卷,认为敦煌藏经洞所藏乃是皇侃《论语义疏》的原貌,为此王重民认为:“余所获此卷,确为皇侃原形,其式乃合于唐人《五经正义》之单疏,与武内氏所考稍不合,使武内氏见此,则当稍改变其意见矣。”然而,季晓冬认为,武内义雄并不赞同王重民的判断:

武内义雄则认为,《礼记子本疏义》为六朝写本,早于敦煌残卷之为李唐中叶以后之钞本,故未以王重民之说为然。高桥均以之与室町时期钞本进行比较,认为敦煌本是经特定的编者改编,并非皇侃义疏原貌。李方先生则以敦煌本与怀德堂本之体式、经文、注文、疏文详细比对后,认为敦煌本绝非皇疏之原形,而是唐时讲经师所作之讲义提纲,此观点得到多数学者认同。

本书还有曲阜师范大学孔子文化研究院陈东先生所撰《皇侃〈论语义疏〉及其版本源流》,疏理了各个版本之间的关系,在此文之前,陈东先生以图表的形式列出了该书不同版本之间的关系,看上去最为清晰明了。在此文的开头,陈东先生就给出了这样的概括:

从文献学的角度来看,《论语》注释性著作有四部书最为重要。一是魏何晏等编纂的《论语集解》,它是两汉、三国时期经学家研究《论语》的结晶;二是梁皇侃的《论语义疏》,它囊括了魏晋南北朝时期玄学家对《论语》的发挥;三是南宋朱熹的《论语集注》,它是两宋时期理学家《论语》精义的荟萃;四是清刘宝楠的《论语正义》,集清代考据学《论语》研究成果之大成。

接下来,陈东系统地疏理了该书的特殊性,其首先称:“皇侃《论语义疏》无论形式还是内容,在《论语》诠释史上都是一个‘奇葩’,一个不一样的存在。”如此严肃的一部经书,竟然用“奇葩”这样的词来形容,想来皇侃的撰写方式必定有些奇特,按照陈东的说法,就是皇侃在解经形式上,吸收了玄学、佛学谈经说法之制,开创了儒学史上的“义疏”学。而究竟何为“义疏”,陈东在此作了普及性的讲解:

“义疏”在文体上有两大特点,一是分“科段”,二是设问答。所谓分科段,是指对经注文进行解构,分章、分段来讲解。《论语义疏》科段有三层:分篇、分章、分段。分篇,即二十篇,每篇题下皇疏必有论说,解说“所有次前者”之由。皇侃认为《论语》二十篇的编排是大有深意的。篇之内分章,于每章后解说章旨。最后是分段。如《子张篇》“凡二十四章,大分为五段。”最短的《尧曰篇》也分三章,第一章又分“五重”。

而关于皇侃所作“科段”的特点,陈东将其总结为“经文章节或文句前后并列者,必言其条理”,而其认为皇侃解《论语》的另一个奇葩之处,则是“立足于释家立场来指责儒家”,但即便如此,皇侃还是认为孔子不是凡人,因为他的境界远超凡人。然而凡人做梦,如果孔子不是凡人,他不应当做梦,可是《论语·述而》篇中,孔子自称“吾不复梦见周公也”,既然“不复梦”,说明以前还是有梦,那如何来解读这个矛盾呢?在皇侃所作之释中,给出的解释为:“圣人悬照,本无俟梦想。而云梦者,同物而示衰故也。故李充曰:圣人无想,何梦之有?盖伤周德之日衰,哀道教之不行,故寄慨于梦,发叹于凤鸟也。

对于皇侃的解释,陈东的解读为:“圣人是否有梦,对传统儒家而言并不成问题,但因庄子说过“至人无梦”,所以从玄学家的角度就必须加以解释。圣人本无梦,不过是为了与众人表现一样,故而称自己有梦。”

对于《论语义疏》的奇特写法,以及内在价值,陈东在序言中给出的总结是:

皇侃《义疏》中的《论语》描绘了一个生动的、空灵的、多彩的、虚幻的世界,没有经学家的固执呆板,没有理学家的严肃造作,没有考据学者的枯燥无趣。这可能就是皇侃《论语义疏》在当今世界仍有人翻阅的理由所在。

陈东在疏理皇侃《义疏》的版本时,讲到陈振孙的《直斋书录解题》已经失载,可见该书在南宋中期以后渐失流传。乾隆初年,余萧客从《经典释文》《兼明书》等文献中仅找到六条佚文,而后列入其所编的《古经解钩沉》中,到了乾隆二十六年,《四书考异》的作者翟灏与其友人杭世骏一起到杭州大藏书家汪启淑家中看书,在那里他们见到了山井鼎所撰《七经孟子考经补遗》,由此而了解到皇侃的《论语义疏》在日本还有传本。乾隆三十六年,武林汪鹏前往日本,购买到了《论语集解义疏》。乾隆三十七年,皇帝诏告天下,征集遗书编纂《四库全书》,布政使王亶望在浙江省设立遗书局,而汪鹏将该书献出,由王亶望进呈给四库馆,该书由此而得以收进《四库全书》。

其实,王亶望也知道该书的价值,他将日本原刻本进献给四库馆的同时,以巾箱本的形式翻刻了一部,当时他是请鲍廷博来担任校勘。乾隆四十七年,王亶望因贪污获罪自尽,此巾箱本原版归鲍廷博所有,鲍氏将该书再次刷印,汇入了《知不足斋丛书》第七集中,而汇入之前,鲍廷博将卷首所刻王亶望之名铲掉,而后该书在学界流传起来。

但是,当时有不少的学者对《论语集解义疏》的真伪产生怀疑,相应的争论,陈东在文中也有叙述,有兴趣的朋友可翻看此篇扎实的介绍文章,而该书也等于说明了,为什么此次影印《论语义疏》要以日本大正十二年怀德堂纪念会铅字排印本为底本。

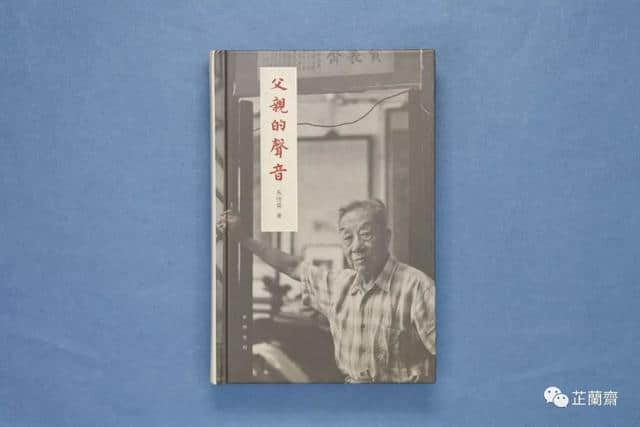

《父亲的声音》,朱传荣著

此书为朱传荣老师所赠,书中以多个篇幅、多个角度讲述了其父朱家溍先生的生平事迹,书前有赵珩先生所作《序言》,《序言》后为《家世简述》,朱传荣根据家谱上的记载,将萧山朱氏一族追溯到了唐代,而后谈到她高祖的父亲朱凤标在清道光十二年从萧山考取一甲二名进士之后,来京任职,自此之后就有了北京朱氏这一支。

朱传荣的这部书并没有写成传记形式,而是用很多片段来展现朱家溍先生的各个方面,比如她在文中引用了启功先生2003年10月在朱家溍追思会上的发言:

我的外祖家和朱先生的外祖家有通家之谊。我母亲的姐姐(荣绮)是朱先生的外祖(张仁黻)和科举业(座)师,我的先母和朱先生的母亲常在一起玩耍,两家小孩的一同玩耍的友谊是最坚固、最友好的。

朱传荣谈及由于大家族之间亲戚套亲戚,她自己也说不清楚一些亲戚之间的具体称呼方式,正是从启功先生的这篇发言稿中,才清楚了朱家与启家的通家之谊。而我从文中了解到,赵元方乃是朱传荣的舅舅,赵先生以收藏明代铜活字本著称于世,他所藏之本大多捐献给了北京图书馆,而我也得到了其中的几部,当时并未联想到,赵元方与朱家溍的关系,朱传荣还提及,沈兆奎是赵元方的老师,而沈兆奎的藏书目录的原稿正藏在寒斋。

朱传荣在书中将这些耳熟能详的人物随口道来,真的令我叹羡。她在本书中还提到了故宫早期创办出版社的情况,而这段经历是我以往所未曾留意者:

成立于1957年的文物出版社印刷厂,以铜版与珂罗版印刷的精美享誉将近半个世纪。尤其以1957年出版的《宋人画册》,1962年出版的《故宫博物院藏瓷》,1965年出版的《故宫博物馆藏花鸟画选》最为知名,成为印刷史上的高峰。

对于该出版社的来源,朱传荣说,是郑振铎在1949年担任文物局局长之后,想在北京建一家质量上乘的出版社,以便将故宫的藏品予以出版,那个时候,最好的印刷企业在上海,故在1952年,郑振铎委托上海出版公司的刘哲民了解当地情况,而他所得到的反馈,则是鹿文波的开文制版水平最高,于是郑振铎将此人以高薪聘到北京,建起了印刷所,到了1955年,鹿文波制作出了《宋人画册》单页,1957年又出版了精装本的《宋人画册》,此画册的印刷水平可谓那个时代的顶峰,由此令该书风行天下。郑振铎在《宋人画册》的序言中,也点明了鹿文波等人为此所做出的贡献:“选画之功,以张珩、徐邦达二君为主;印刷之功,则始终由鹿文波君主持。这部《宋人画册》得以成功,是和他们几位以及许多从事于此的工作人员们的努力分不开的。”

我细写这段历史,同样源于自己这件事有着间接的关系。二十余年前,在海王村的一场小型拍场会上,我见到了几块铜版原版,由于我对《宋人画册》的熟悉,我明显感觉到这就是该书的其中几块铜版,然此物并未引起其他买家的关注,因此我以很便宜的底价买了回来。当时买得这几块铜版,纯粹只是出于好奇,因为此前并未接触过铜版原物,而今读到朱传荣的这部书,我方了解到,这些铜版均为鹿文波亲手刻制。

当年印刷厂从上海迁京时,引起了不小的争议,因为原业主鹿文波的月薪高达600元,这在上世纪50年代,几乎超过了所有人的工资收入。朱传荣在文中引用了老故宫人的所言,那时国务院总理的工资也才400块钱。但从《宋人画册》的质量来看,故宫花高薪引入此人,并没有花冤枉钱,因为《宋人画册》的出版,才使得人们看到了何为顶级印刷品。而鹿文波能够刻出如此精美的铜版,这跟他的腕底工夫有很大关系,朱传荣在本书中恰好写到了这一点:“鹿先生掰腕子有名,在院子里没输过谁。而且不是同龄人,是晚辈。内中原因,正是一生在铜版上运刀养成的功夫,稳而持久的控制力。”

朱传荣的这部书中,更多的是讲到了朱家溍先生各种生平事迹,这些事迹读来令我大感亲切。在二十余年前,朱家溍先生被有关部分请到天津利顺德大饭店举办了一场讲座,我也前往听讲,那个时期艺术品拍卖刚刚兴起,在座听讲之人除我之外,基本上都是大款,朱老先生轻声漫语的讲述着文物的历史,他所讲的知识让一些大款难以听得明白,他们现场提议,能不能讲得通俗一点,我看到朱先生沉吟了一下,转而讲述一些与文物有关的掌故,而其面部丝毫没有变化,老先生的涵养给我留下了极其深刻的印象。

几年之后,经故宫图书馆翁连溪先生之介,我前往故宫拜访了朱家溍先生,老先生的办公室不大,里面堆满了各种物品,因此前我已了解到萧山朱氏以藏碑帖闻于世,并且这些碑帖大多捐给了故宫,于是我斗胆向朱先生讲述自己也有藏碑帖之好,而后提及了几部自认为得意之本,朱先生对我的所藏颇有夸赞之语,我当然知道他的夸赞更多的是一种鼓励,而我借机请老先生给我写一个藏碑帖的堂号,当时我自己起名为“石墨簃”,朱先生认为此号不佳,后来他给我的所写为“怡情石墨”,到如今,这个堂号仍然悬挂在寒斋的碑帖室门楣上,每睹此匾,朱先生的谆谆教诲之态,都会浮现在眼前。

《古今女范》,明冯汝宗撰,刘禹、张艳艳、冯松监制

此书32开,精装彩印两册,乃是刘禹先生所赠,书前扉页印有“十年志庆”字样,由此可知该书是泰和嘉成拍卖有限公司成立十周年之纪念物,本书前注明总计印制了300部,赠给我的是第182部。而此书的后记中,列明了该公司每年编一本这样的纪念物,第一种为《春秋五霸七雄通俗演义列国志传》,该书底本现藏寒斋,成为了泰和嘉成系列的排头兵,以此来论,我对这个广受人们喜爱的书系有开创之功。而刘禹兄仅赠我第182号,这令我大为腹悱,更何况,其所出十种中,有几种我看到书名颇感生疏,本想谴责他忘我首功一件之事,转念细思,或许是我的渐忘所致,好像他也都给了我,只是我不知道塞在了哪里,看来我并没有意识到刘禹先生的恒心,他能坚持十年,一路出下来,并且预告出明年春拍将出第十一种,如此推论起来,这个系列将会长长久久,这顿时钩起了我的收藏癖,于是在此大声疾呼:刘禹先生,您一定要赠我一个全套,否则的话,我会到你公司门口撒泼打滚。

想到这个恶作剧时,开心之余,忽然觉得与眼前之书格调不符,因为本书号称《女范》,所写均是古代贤良之女,虽然说史上并无《男范》一书,但我多少还是要注意点形象,于是我痛下决心,从《女范》中汲取养分,以便让自己变成一位贤良淑德之男。其实大约二十年前,我已经买得了一部《女范编》,后来得知那部书是苏州的黄舰先生送拍者,他事后告诉我,这部书的底价其实定得不高,因为它来得便宜,但即便如此,那部书是市面上首次得见者,我以高价得之,依然不悔。而今泰和嘉成上拍的这一部,以178万余元的价值成交,而这又是我所得那部书价格的数倍,这个落差大慰我心。虽然有人说,泰和嘉成上拍的这一部,品相比我之所得略好,然俗话说,老婆是别人的好,书是自己的好,我还是接着敝帚自珍吧。但既然有这样的故事在,我认为刘禹至少要送我此书的前五号,可他居然无视我跟此书有着这样的因缘,这让我断然否定他赠书于我的美意。

但是,我又突然想到“赠人玫瑰,手有余香”这句话,呃,我把主宾关系想反了,应该是他手有余香,而不是我。在这里不辩谁的手更香了,而《女范编》里精美的插图确实让我想到了“揽二乔于东南兮,乐朝夕之与共”的豪迈,虽然刘禹先生赠送给我的是影印本,略感差强人意,但毕竟近几十年来,市面上仅出现过两部《女范编》,如今原版与影印本放在了一起,也跟古人强调的二美具庶几近焉,从这个角度来说,还应当感谢刘兄的美意。更何况,他在本书的前言中,对该书的价值做了简要的疏理,这也让我得以广见闻,其首先称:

《女范编》四卷,又称《古今女范》,明黄尚文辑,程伯阳绘,黄应瑞、黄应泰镌。明万历间刻本。四周单边,白口,九行二十字。是书从周武王之母太姒至明代邹元标之妻共选120位典型的封建女教人物事迹,每人立一传、绘一图,为明代徽派版画中的精品。

对于本书的辑者黄尚文和绘者程伯阳,他又在前言中写道:

黄尚文,系明代徽州歙县黄氏第二十六代。工书,小楷行草深得兰亭、圣教序之意,尤工画。绘图者程伯阳,史载极少,据(清)曹溶辑《明人小传》,“程伯阳,歙人。王仲房云:‘师道家贫卖药自给’。诗多漫兴,而沉思者自入法。”

而对于该书的刻工,其又称:

黄应瑞,字伯符,其弟应泰,字仲开。均为徽州虬村黄氏版画刻工的杰出代表。兄弟二人擅刻图,作品细密纤细、富丽典雅。黄应瑞刻有《大雅堂杂剧》《朱枫林集》《四声猿》《晓采居印印》《婆罗髓墨图》《墨海》《性命双修万神圭旨》《新编秘传堪舆类纂人天共宝》,与黄应泰等合刻《古今女范图》《状元图考》,与黄应祥(应瑞二弟)合刻《覆瓿集》,与应祥、一中(应瑞子)等合刻《闺范图说》,以及与其他人合刻的《程朱阙里志》《太史杨复所先生证学编》等。黄应泰除与其兄合刻诸书外,还有独刻的《帝鉴图说》,与黄麟等合刻的《方氏墨谱》《程氏墨苑》等书。

徽州黄氏兄弟刻书极具名气,这么多名品均出自其家族之手,这的确令人感叹。而该书的《前言》中又引用了郑振铎在《西谛书话》中著录的,他所得的《古今女范》:

乃乾得古今女范四册,曾持以示余。图近二百幅,为程伯阳绘,黄应泰,黄应瑞(伯符)昆仲所刊,线条细若毛发,柔如绢丝,是徽派版画书最佳者之一。余渴欲得之,屡以为言,而乃乾不欲见让。后在北平王孝慈先生处亦见此书一部,印本相同。他处则绝未一见。屡访各肆,皆无之。十余年来,未尝瞬息忘此书也。丁丑冬,国军西撤,乃乾忽持此书来,欲以易米。余大喜过望。竭力筹款以应之。殆尽半月之粮。然不遑顾也。斗室避难,有此“豪举”,自诧收书之兴竞未稍衰也。数日后,过中国书店,复于乱书堆中得女范编残本三册。

看来,在抗战时期能够得到这样一部书,也很不容易,陈乃乾藏有一部该书,曾向郑振铎出示,该书内精美的版画令郑先生为之眼亮,可惜陈乃乾也是爱书之人,无论如何都不愿意将该书转让给郑,十几年后,因为战争而引起的生活资源匮乏,陈乃乾 主动将该书让给了郑振铎,而有意思的是,郑买得该书的几日之后,竟然在中国书店的残书堆中发现了三册残本,对于此残本的状况,郑振铎又写了篇跋文:

此书即黄尚文古今女范,残存三册,缺第一卷一册。价奇廉,故复收之。印本较后,程伯阳及黄氏昆仲之署名,皆被挖去,而补入刘金煌、刘玉成、刘振之、刘汝性诸名,盖刘氏得其板而掩为己有者。末又增入刘宜人、吴氏节、天佑双节,节妇刘氏,贞烈汪氏数则,皆与刘氏有关者。但所增数则之图,亦典雅精整,足与黄氏媲美。

看来,该套书版在明代时已经转让他家,故在署名方面,有了新的变化,同时还增加了数幅版画,可见该书的原版和再刷版都值得收藏。而泰和嘉成公司能将该书影印出版,则可让收藏者多了一份比对资料,就这个角度来论,刘禹先生功莫大焉。