返回目录:美文欣赏

◆文 / 张婷

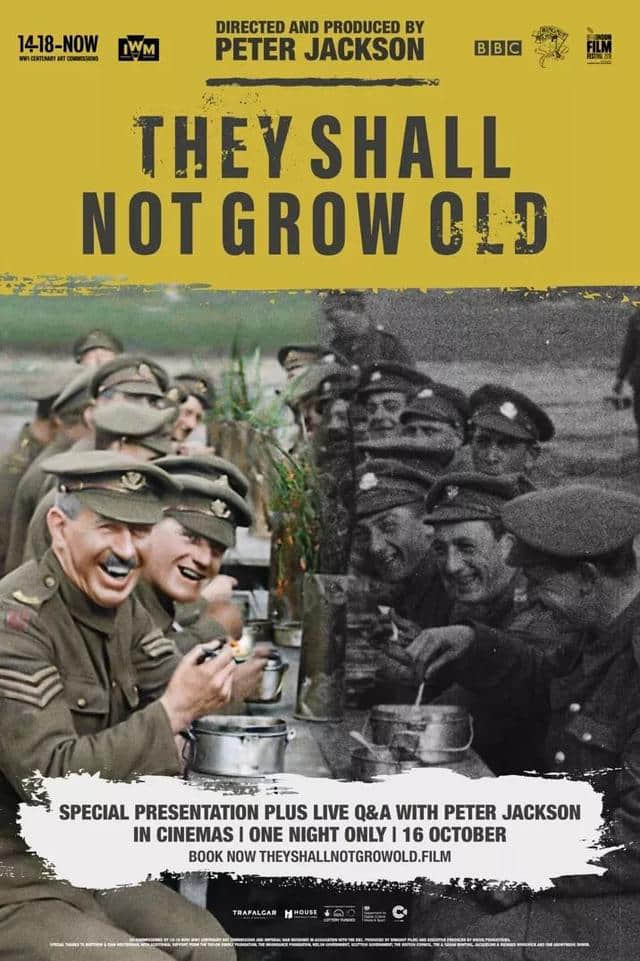

纪录片《他们已不再变老》海报中,将经上色与未经上色的画面并置,以形成对比。

不久前结束的第九届北京国际电影节上,一部题为《他们已不再变老》(They shall not grow old)的纪录片让很多观众印象深刻。首先,其执导者是曾凭借“魔戒三部曲”与“霍比特人三部曲”蜚声国际影坛的彼得•杰克逊;而且,此番他不再延续以往作品中那些天马行空的想象,而是聚焦历经第一次世界大战的士兵们的真实故事。

99分钟时长,能否穿越百年的时光?从创作手法而言,此作似乎中规中矩——依照时间顺序汇编采访音讯,辅之以对应的历史影像以及宣传画,用一手的声画素材还原“一战”期间士兵们的经历。而事实上,仅仅是整理音讯这一步骤,整个团队就用了一年的时间——他们精听了超过200位士兵、逾600小时的访谈,观看了100多个小时的影像资料;再将音讯抽取剪辑,并按照不同的主题排列,与影像中的画面一一配合。为了更加客观地展现历史,彼得•杰克逊摒弃了一般战争题材纪录片中惯用的叙事性旁白,他使用的所有音讯都来自士兵们真实的声音。另外,为避免繁冗的细节拖慢节奏,作品中既没有对部队番号和战场名称进行标注,也没有关于战争进程的概括性描述。

一向被看作“技术流导演”的彼得•杰克逊,此次拍摄的题材虽是纪录片,却依然运用了大量全新的电影技术。其中最为人称道的,即对黑白影像的上色修复。影片的开篇与结尾为黑白影像,中间的内容则全部为彩色,而色彩的转换点也相当讲究——从应征入伍到新兵训练,黑白色调始终延续;在进入前线战壕的瞬间,行进的士兵们正望向镜头,随着一声“跟上来!”的呼喊,画面猛然由黑白转为彩色,战场上的一切就此清晰、真实地呈现了出来。

导演彼得•杰克逊

由此,观众的观影感受也就无比接近了那些初入战场的年轻士兵——慌乱,因为无数的只言片语从四面八方涌来,没有丝毫的停顿,也没有任何喘息的机会;无从判断信息,很快就会陷入疲乏和恐惧的境地,甚至连酝酿情绪的余地也不剩。原来,真实的感同身受是迥异于宏大叙事中那些含糊其辞的:最初面对战争,年轻的男孩子们确实会有本能的兴奋,他们无视从军的年龄限制,被爱国的献身精神驱使而纷纷投奔军队;进了军营,窘迫的条件和紧张的训练才让他们意识到自己“已经是一名士兵”;而战场上发生的一切,则让他们彻底陷入了恐惧与焦灼,“对战争的浪漫想象完全破灭。”一个士兵说:“人们都说,当你快死的时候,人生的片段会在眼前飞快闪过;而我才19岁,实在没有什么人生。当子弹飞来,我想到的只是‘我还能活下来吗?’”但即便是能活下来、回到家乡,这些士兵遭到的也尽是冷遇。“人们从不谈论战争,多数人完全不感兴趣”,更残酷的现实是,他们很快又沦为了失业大军中的一员。“战争是荒谬的,毫无意义可言”。

《他们已不再变老》剧照,经过上色修复后的影像。

更为珍贵的是,因为细节的足够真实,《他们已不再变老》也在一定程度上弥补了视角单一的不足——作品虽然从英军视角出发,素材也主要来自英国的帝国战争博物馆和BBC档案库;但实际上,当士兵们在言谈间吐露对德军的谅解与同情,以及对杀戮的不适应甚至反感,都避免了敌我关系简单而固化的描述,而回到人性质朴、良善的本质。

“花儿都到哪去了?女孩儿们摘去了,女孩儿们哪去了?男孩儿们带走了,男孩儿们哪去了?男孩儿们当兵去了,士兵们哪去了?士兵们进坟墓了,坟墓哪去了?被花儿盖住了……”

被誉为“美国民谣之王”的皮特•西格(Pete Seeger)这首著名的《花儿都到哪去了》(Where have all the flowers gone)的歌词,表面看上去是一种人世间生死循环的无奈,实则隐含了更多对战争的厌恶与控诉。他在1955年写下这首歌时,灵感来源于自己反复阅读的俄国作家肖洛霍夫的小说《静静的顿河》中描绘的哥萨克民歌。

同样是战争题材,《静静的顿河》对于中国的读者与观众而言,却不仅仅意味着一部经典,它更代表了几代人的集体回忆。四月底,来自俄罗斯圣彼德堡的马斯特卡雅剧院首次来华,在哈尔滨大剧院演出了总时长8小时的话剧《静静的顿河》,一时成为不小的话题;而在演出后举办的作品讨论会上,很多戏剧人也从专业的角度对这部作品进行了解读。

“中国的作品一写到时代变革,着墨大背景、大事件,人物就被淹没了。”戏剧评论家李龙吟直言,“不管是文学,还是戏剧,人性是共通的。《静静的顿河》突出描绘的就是人性,这一点值得我们深思。而且翻译成中文需要150万字的小说,导演用8小时展现在观众面前,丝毫不显冗长。戏从葛里高利的爷爷开始,结尾则是葛里高利在河边碰到自己的儿子,这样的结构完整、精巧。”

特别从纽约订票、再赶来看戏的戏剧翻译家胡开奇,形容导演对文学的改编“诗意传神”。“它是一部关于哥萨克人的史诗,在舞台上,它又具有现代性,能与当代的社会、当下的观众有精神上的连接。”而另外一点让他感触特别深的,是质朴而简约的舞美设计,“当前中国的舞台动辄几千万地砸下去,富丽堂皇;而这部戏一景到底,就只是些草甸子、木棍子,意境却全部传递出来了。”

话剧《静静的顿河》

关于这一点,中国舞台美术学会编辑部副总编赵妍也深有体会。“这部戏非常善于用简单的道具完成丰富的变化,比如最日常的围巾,它的运用由始至终——男人们要去参军前,女人们从他们中间走出来,唱着悲伤的歌,挥动着围巾,娜塔莉娅自杀时,也用了围巾;再比如舞台两侧的小平台,可以是参军用的马车,可以是家庭用的餐桌,还可以是情人幽会时的房间。”赵妍还谈到,“因为专业的原因,我每年会看上百部剧,见了太多煽情的口号,却经常感受不到真诚。而这部戏能在特有地域的情感表达基础上,加入对每一个人物的洞察和深深的怜悯。我们看到战争中的每个角色都有困惑、有扭曲、有摇摆,他们处在不同的立场,于各自的纠葛中痛苦挣扎,跟真实生活中的我们一样,这样的表现才是真正打动人的。”