返回目录:美文欣赏

北宋自仁宗朝起,西夏扰边,北辽增币,“三冗”经费拖累国家财政。嘉佑三年,王安石创作长达万言的《上仁宗皇帝言事书》,提出了改革变法的思想,他认为国家财政困难的根本原因是“患在不知法度”和“治财无其道”,只有实行变法,选拔新式人才,依靠国家主导经济的政策,才能实现富国强兵。

宋神宗熙宁二年,朝廷设立制置三司条例司,青苗、募役、均输、市易、保甲等政策相继推出,欧阳修、司马光、韩琦、富弼等变法的反对派相继退隐。两年之后,目睹变法诸多不便的苏轼忧心忡忡地写了《上皇帝书》,提出自己的治国理念,反对王安石的变法逻辑。苏轼认为王安石与商鞅、桑弘羊一样,本质上就是主张与民争利的“言利之臣”,他认为治国的关键在于“结人心”、“厚风俗”和“存纪纲”,强调清净、不去折腾,《盐铁论》里黄老儒法之争在苏轼与王安石之间若隐若现。

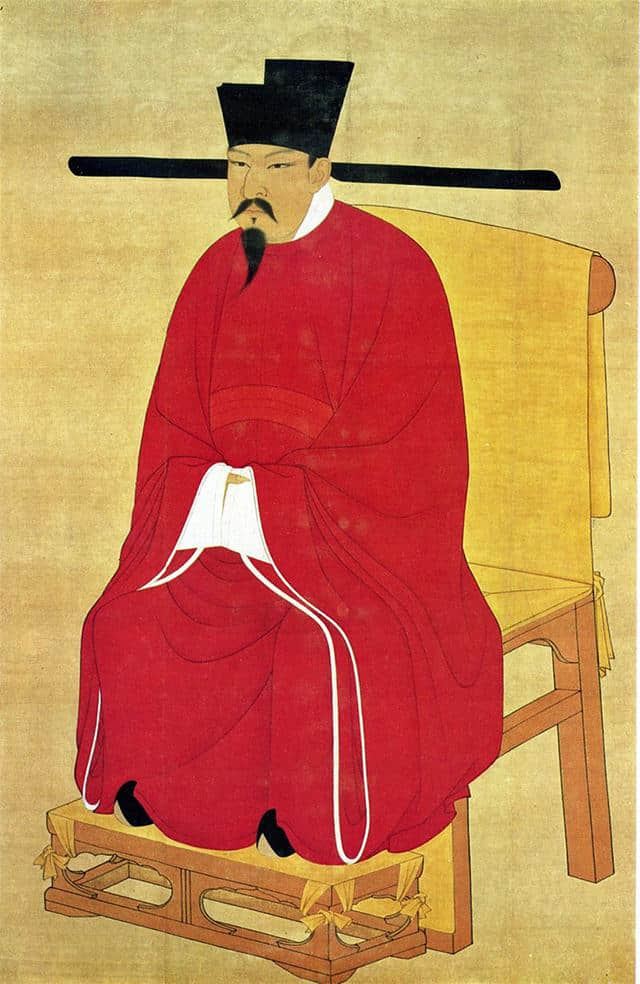

苏轼(1037—1101)在《上皇帝书》中阐述自己的政治学思想

两种治国的逻辑

封建小农经济具有分散型、个体户的生产特点,因而孔门理财和黄老的“无为而治”很适应这种经济基础。只要朝廷清心寡欲、清净无为,百姓就可以通过耕种提供源源不断的赋税,保持财政平衡;如果朝廷厚敛于民,好大喜功,百姓就会陷入贫困,最终导致财政危机。此所谓“百姓足,君孰与不足?百姓不足,君孰与足?”西汉的历史检验了这个经济规律。

《汉书·食货志》记载汉文帝在位期间,免除田税,劝课农桑,轻徭薄赋,大减刑罚,鼓励生产。国家清净无事,开创文景之治,积累了一定的国力。到武帝时,意欲南平百越、北击匈奴、连通西域,他放弃韬光养晦的政策,实行对外扩张,军士战马耗尽、兵甲转运枯竭。为了应对巨额财政赤字,武帝重用桑弘羊,“兴盐铁,设酒榷,置均输”,官与民争利,贱买而贵卖。导致商贾不行,盗贼滋炽。朝廷又实施买爵赎罪的政策,造成了官僚机构臃肿、腐败盛行等诸多问题。于是武帝大兴吏治之风,历任丞相窦婴、公孙贺、刘屈犛等皆不得好死。董仲舒生前就曾告诫武帝“薄赋敛,省徭役,以宽民力。”奈何不听。

最终,在“汉武盛世”的华丽外表背后,却付出了“海内虚耗”、“天下户口减半”的沉重代价。武帝末年,颇悔征伐之事,明白藏富于民才是治国的根本,所以他封丞相为“富民候”。下罪己诏说:“当今务在禁苛暴,止擅赋,力本农”,末期又重启孔门黄老之术,重归清净。

武帝末期的无为政策与之前的有为不同,在《盐铁论·本议》中,倾向于末期无为的是“贤良文学”是儒、道,倾向前期无为的就是“大夫”,是法家。前者主张进本退末,广利农业,不要与民争利,对于发展的问题,要立足长远、修道德而厚风俗,逐渐去解决。治国贵在百姓安定,贵在得人心;后者则认为国用不足在于理财不当,朝廷应主导经济,立平淮、行均输,积极进取,开疆扩土,以便实现富国强兵。

苏轼与王安石的根本分歧,正在于此。

汉武帝从背离黄老到最终回归

以其富国强兵,不如厚结人心

对于老百姓来说,能够保障丰衣足食、安定无事的国家,就是在行“王道”,这与国家的大小无关,因此孟子说小国也能行“王道”;“大夫”则不同,他们追求的是财用充足、开疆拓土和威加四夷,以便自己能名垂竹帛。因此只有行“霸道”的大国才能满足他们的抱负,他们理想中的国家首先要“富强”,其次才考虑百姓的“安定”。

苏轼在《上皇帝书》中指出,皇帝与“大夫”们不一样,“大夫”最需要的是功名,而皇帝需要的则是“人心”。富国强兵能给“大夫”们带来功名,却也会使皇帝丧失人心。以其去争论变法的对错,不如直接看看人心之向背。人心之所欲,行之必有利;人心之所弃,行之必遗后患。此所谓:

“是以君子未论行事之是非,先观众心之向背。”

宋襄公讲仁义,却因不得人心而亡;田常虽不义,得众力而不败。变法到底对不对,这不是重要的,重要的在于变法之后人心的向背如何。王莽的改制有许多内容是利好于民的,结果却被人憎恨,最终亡国;商鞅在变法的初期,曾说“民不可与虑始,而可与乐成。”可是直到他败亡,秦国人都没有原谅他。惠王为了止息毁谤,转移矛盾,才让商鞅来做替罪羊,这是言利之臣不得人心的悲剧。秦国一直崇尚富国强兵,却不懂得厚结人心。所以上党之民宁肯入赵也不入秦,鲁仲连耻于尊秦王为帝,想要逃亡海上。秦国虽然以暴力弹压天下,结果三十余年后百姓就揭竿而起,究其原因,不得人心而已。

苏轼指出,宋神宗实行变法,扰民太甚。变法坏常平而言青苗,亏商税而取均输,官府在经济领域无孔不入,与民争利,弄得举国折腾,百姓不悦,民心尽失。他说:

“臣倾在陕西,见刺义勇提举诸县,臣尝亲行,愁怨之民,哭声振野。”

这说明新法的各种形式主义已经严重影响到了百姓的日常生活,侵害了百姓的利益。如果继续实行下去,即使能有限的缓解财政困难,代价却是民心尽失,可谓舍本趋末。此外,自变法施行起来,朝中老成的贤臣尽去,执政的是六七个急功近利的年轻官员。他们之间互相敌视、拉帮结派,打击旧党,开了党争的先例,实在后患无穷。

宋神宗支持新法

“国之长短在风俗”

苏轼认为国祚的长短在于风俗,而不是富强。风俗就是国家的元气,就如身体一样,只有清净无为,按时起居,导引关节,吐故纳新,才能保持健康。变法则是一剂猛药,虽然能缓解一时之痛,却遗患无穷。

历史也检验了这个道理,齐桓公、秦穆公称霸过后,两国便陷入长久的萎靡不振;吴王破楚平越,会诸侯于黄池,循即灭亡;秦皇、晋武、隋文一统天下,却两代而国乱。这说明霸者未必久,国强反倒会加速了灭亡,这是因为“无敌国外患”的缘故。

财政困难未必会导致国破家亡,风俗毁败,则必将积重难返。汉武帝行亡国之政却未受亡国之祸,因为风俗尚在,昭宣时期又修补了过来。赵武灵王胡服骑射、魏孝文帝汉化改革,皆是变易旧俗,自伤元气,赵国和北魏虽然短暂崛起,却都因迷失自我,难振雄风,最终灭亡。

苏轼明白,宋神宗支持变法的目的是想要有所作为,渴望平定西夏、剿灭辽国,但这只是一厢情愿罢了。苏轼说:

“臣愿陛下务崇道德而厚风俗,不愿陛下急于有功而贪富强。使陛下富如隋,强如秦,西取灵武,北取燕、蓟,谓之有功可也,而国之长短则不在此。夫国之长短,如人之寿夭,人之寿夭在元气,国之长短在风俗。”

变法之后,朝廷确实取得了熙河开边的功绩,宋徽宗时甚至还收复青唐、北取幽云,版图扩大到空前。可是北宋却像前代霸主一样,无法阻挡亡国的迅速到来。这是因为功业跟国祚并无必然联系,在金兵南下之前,北宋内部早已因变法而风俗朽败,彼时朝廷奸臣当道、党争不断、起义不休,往日的安定局面已经不复存在了。

苏轼认为变法就是一剂猛药,神宗应当目光长远,不能操之过急。宁肯清贫而长寿,也不可富贵而夭亡。老子说“治大国若烹小鲜”,讲究:

“我无事而民自富,我无欲而民自朴。”

苏轼的治国理念受老子的“清净无为”影响

朝廷清净无为,不瞎折腾,百姓就自然能够生产富足。而百姓富足了,财政也才得到充足。朝廷不好大喜功、不与民争利、不谋求争霸,民风也就会变得淳朴,风俗得以教化万民,推动国家进步。老子说这就是“善行无辙迹”,苏轼则称为“智者所图,贵于无迹”。他认为文景之治使国家富足,史书上却少有记载,这是因为当时大家都过得很安定,无事可书;房玄龄与杜如晦善于治国,可是史家对他们的治国方式也少着笔墨,因为他们“无为”,所以也无字可记。

王安石的变法却舍弃了这种清净简政的作风,整日发一堆命令,纸上空文虽多,最终落地的却极少。而且常常朝令夕改,不过是折腾自己而已。故苏轼主张:

“以简易为法,以清净为心,使奸无所缘,而民德归厚。”

治理国家要重视公议

宋朝设有台谏,用以提供不同意见,广纳圣听。台谏之官未必皆贤,他们的意见也未必都对,之所以允许台谏陈述不同意见且不追求后果,目的是为了避免独断。独断之害,古人早已知晓。

《韩非子》说惠施与张仪争论讨伐齐楚两国是否有益,群臣都附和张仪。魏王对惠施说:“先生毋言矣。攻齐、荆之事果利矣,一国尽以为然。”惠施则反驳说,如果举国意见统一,认为攻打齐、楚有利益,而现实确实是有利益,那么全国的聪明人怎么会这么多?如果攻打确实没有利益,难道一国之人尽是蠢猪?正常情况下应是“以为可者半,以为不可者半”。现在大家一致的都说“可”,这说明大王被人蒙蔽了。

苏轼认为,自从宋英宗濮议之争后,台谏就已经失去“公议”的意义了,从那以后,流行的是“称亲之议”。凡是不同意见的,都被钳制、被忽略;只有那些阿谀、附和、顺耳的观点才能传到皇帝的耳朵里。这样,从宋太祖开始建立的台谏纲纪也就被败坏,皇帝再也听不到公议,不了解民情,不知道人心向背,这又谈何厚结人心呢?

所谓“君子和而不同,小人同而不和”,君子间虽然会因不同意见而争得面红耳赤,但大家都是为集体着想,为着国家利益;小人则随声附和,看似意见统一,实则各怀鬼胎。打压不同意见,结果只会助长小人的“同而不和”。

王安石与苏轼政见不和,互相排挤,私交却甚好,此所谓“和而不同”

苏轼不无担忧的说:

“若使言无不同,意无不合,更唱迭和,何者非贤?万一有小人居其间,则人主何缘得以知觉?”

这是强行统一意见的危害,它所造成的只是貌合神离的表象,终究无法实现真正的统一。

苏轼从厚结人心、重视风俗以及尊重公议三个方面来表述了自己对变法的看法。他在《上皇帝书》中抨击了独断专任的官僚作风,矛头指向的是王安石。这让王安石很不高兴,他命御史谢景温挖苏轼的黑料,以便上奏皇帝。结果一无所得,为此,苏轼只得请求出外,远离朝廷,改判杭州,变法也未受影响,继续推行云云。