返回目录:美文欣赏

长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

人生难得是欢聚,唯有别离多。

长亭外,古道边,芳草碧连天。

问君此去几时还,来时莫徘徊。

天之涯,地之角,知交半零落。

一壶浊洒尽余欢,今宵别梦寒。

一首婉转悠扬的歌曲《送别》,在一场演出时被歌手朴树声情并茂地演唱着。

唱着唱着,朴树几度哽咽。

“朴树,你怎么突然就哭了?”

“一个人一生能写出这样的词,真可以死而无憾。如果这是我写出来的歌词,让我当场死在这儿都可以......”

创作出这首词曲的人,是一百年前还尚未出家的李叔同。

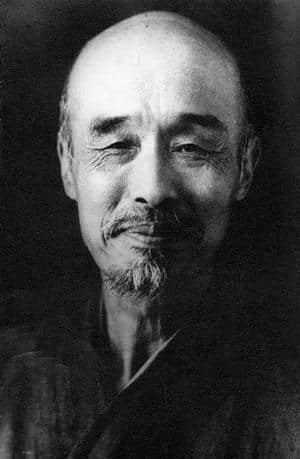

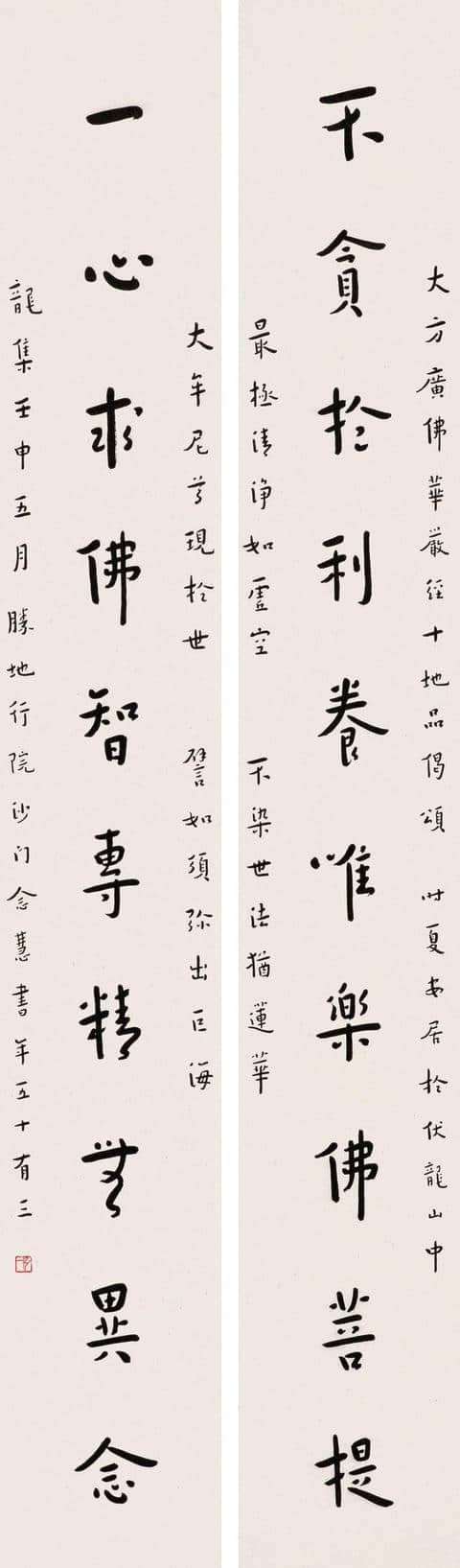

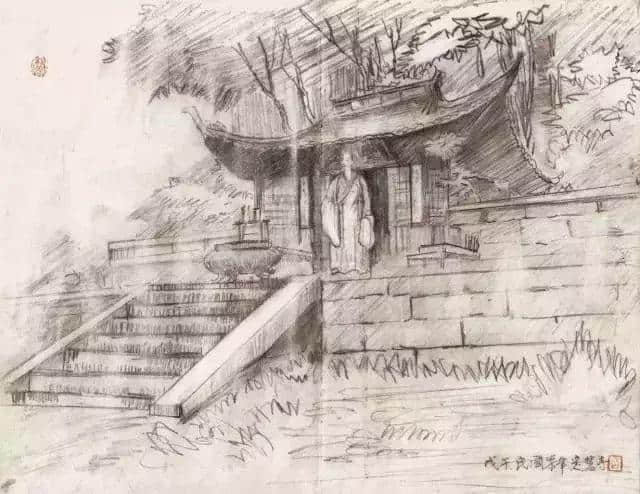

李叔同像

李叔同(1880—1942),又名李息霜、李岸、李良,谱名文涛,幼名成蹊,学名广侯,字息霜,别号漱筒。后剃度为僧,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人。中国近代著名音乐家、美术教育家、书法家、戏剧活动家,是中国话剧的开拓者之一,中国油画、广告画的先驱之一,新文化运动和中日文化交流的先驱,西方乐理传入中国的第一人。

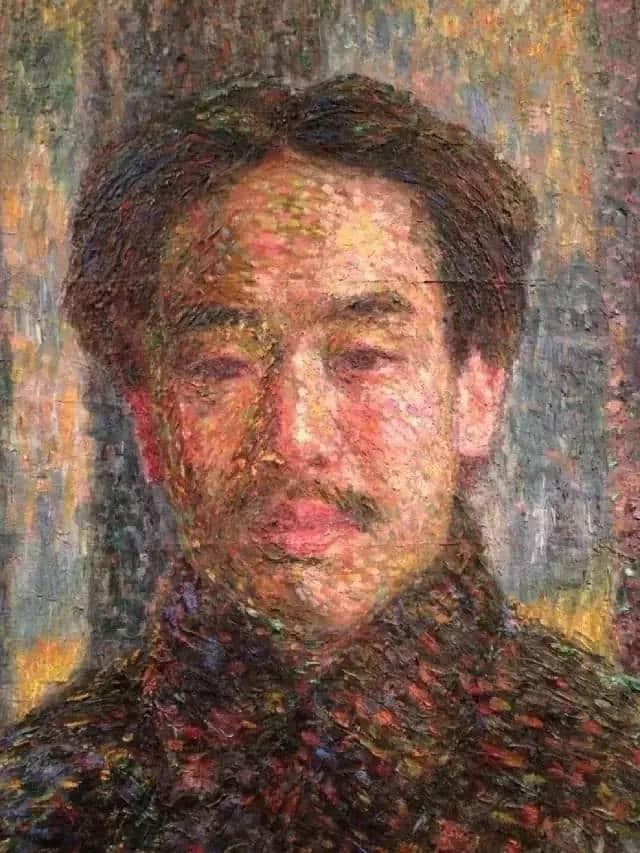

李叔同油画自画像

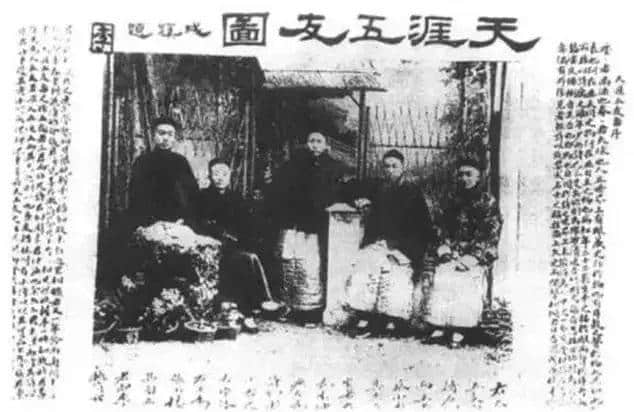

1899年,二十岁的李叔同在迁居好友许幻园家的“城南草堂”,与袁希濂、许幻园、蔡小香、张小楼结金兰之谊,号称“天涯五友”。

天涯五友图

1914年,一个大雪纷飞的冬夜,刚刚步入民国的大上海一片凄凉。“五友”之一的许幻园因经济危机破产了。

跌跌撞撞之下,许幻园叩开了李叔同家的大门,只留下一句话便转身而去。

“叔同兄,我家破产了,咱们后会有期。”

任凭李叔同怎样呼唤,许幻园的身影消灭在雪夜中,渐行渐远。

怆然之下李叔同在雪地里空自站了一个小时,才转身回屋,含泪写下了这首《送别》。

四年后的1918年,李叔同于杭州虎跑寺出家,法名弘一。

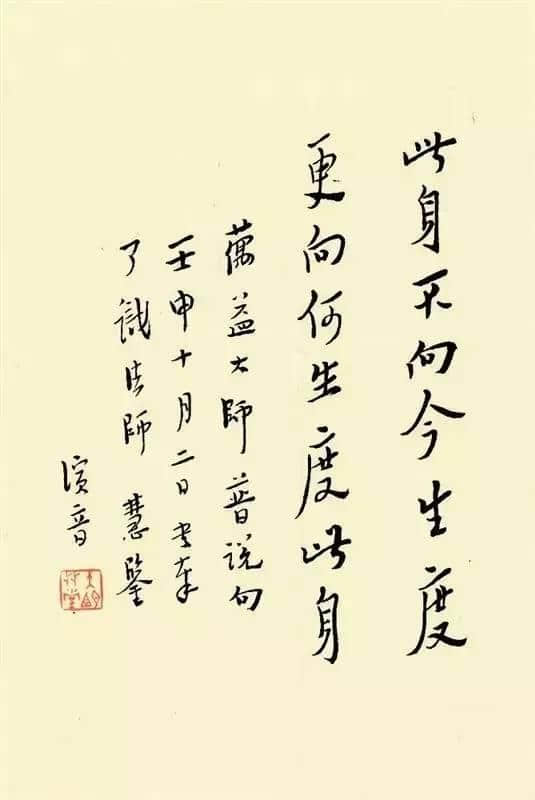

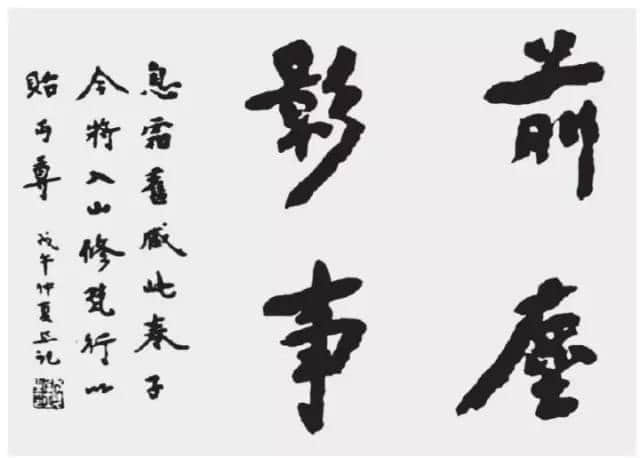

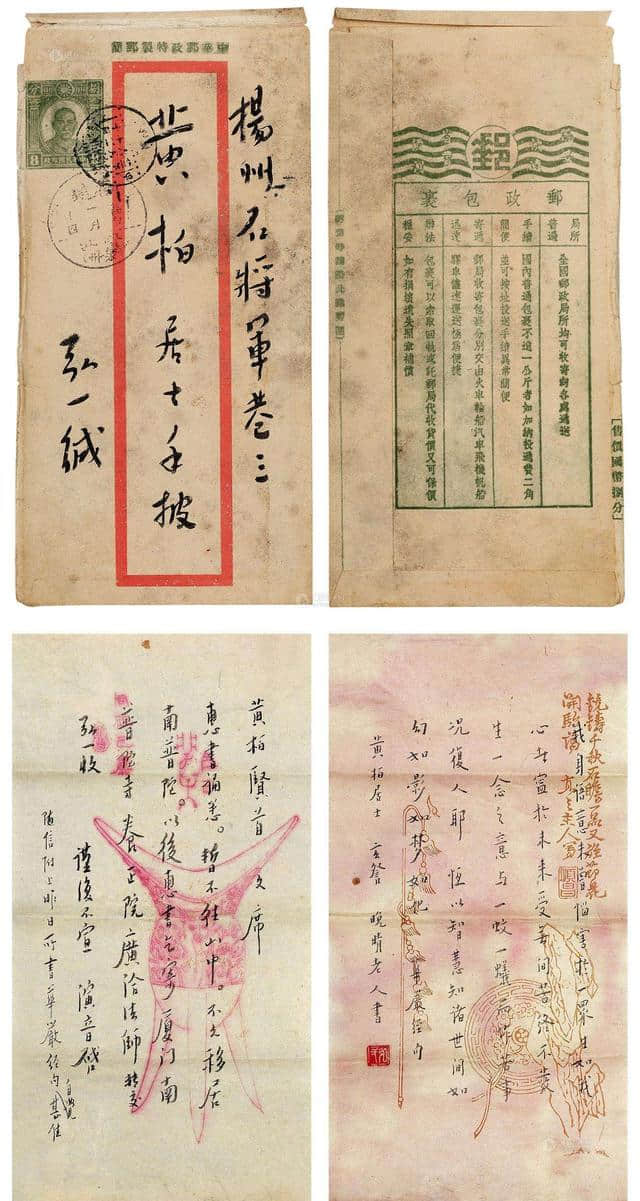

弘一法师墨迹

天涯地角知交半零落

光绪六年(1880年),李叔同出生于天津一个经营盐业与银钱业的书香门第。父亲曾是同治年间的进士,从祖父辈就进入天津经商的李家,经过两代的经营已经跃居成为津门巨富。

父母和长嫂都笃信佛教,幼年的李叔同耳濡目染,也学会了念诵《大悲咒》、《往生咒》,从小便在心中埋下了佛根。

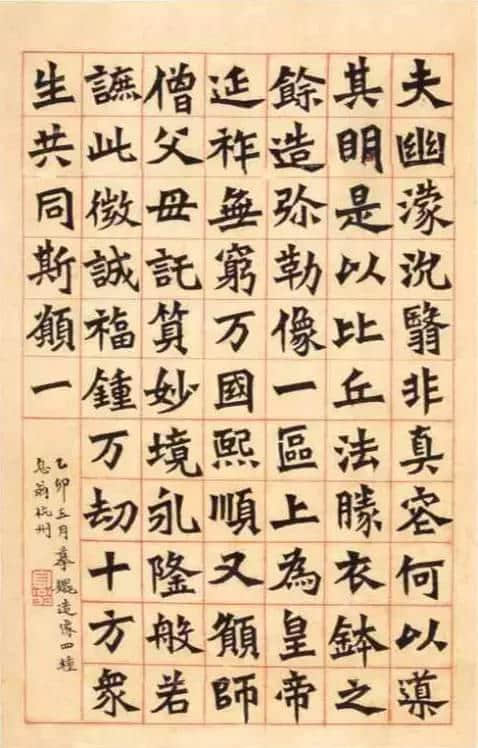

李叔同书法《前尘影事》

五岁那年父亲去世了,身为庶子的李叔同在家中的地位并不占优势,尴尬的处境让李叔同在李氏家族的成长过程中养成了生性敏感,寡言少语的特性,甚至有些自卑倾向。

六岁开始,李叔同承受兄长李文熙读书,十年光景已熟读《四书》、《孝经》、《左传》、《尔雅》等名著,同时学习声律训诂和金石书法,尤其以魏碑书体最为出色。

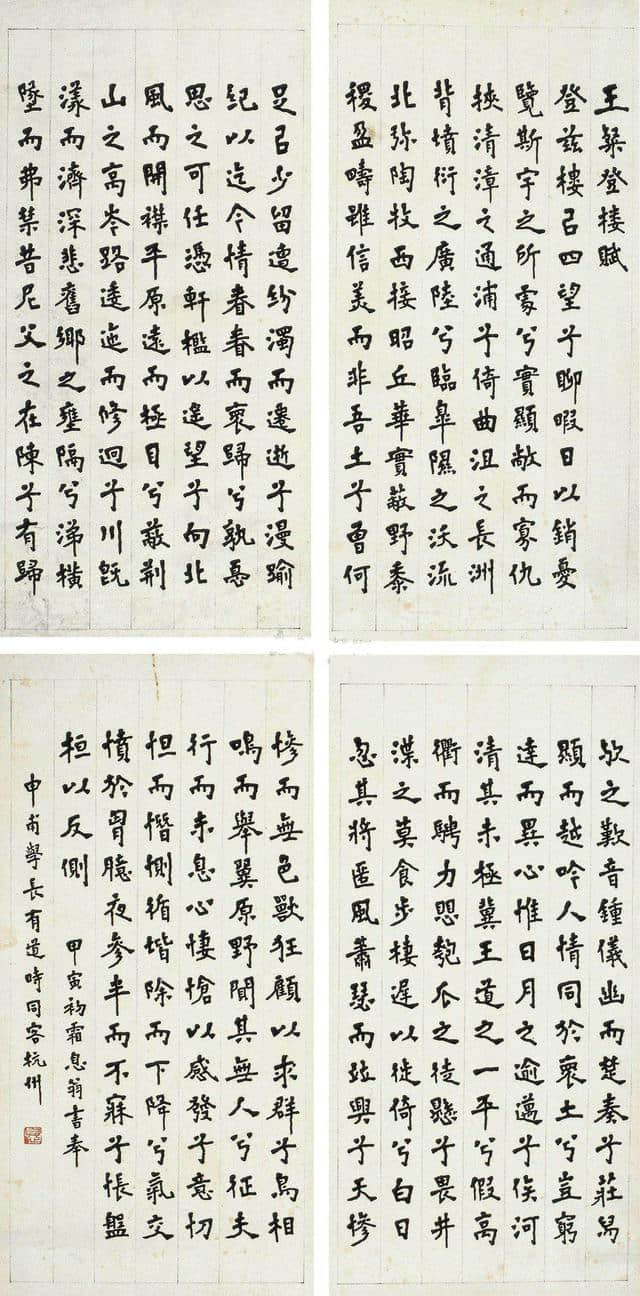

李叔同早年书法《王粲登楼赋》

“人生犹似西山日,富贵终如草上霜”,尚年15岁的李叔同已能吟诵出这样的诗句,或许是对幼年丧父给少年时期的李叔同带来了对人生繁华苍凉的思考,他在内心播种并萌芽了一颗叛逆的种子兴趣爱好已经从传统正经的古文名著,转移到唱戏作曲这种在当时被人看作是“贱业”的门生。

梨园听曲看戏成了李叔同的一大乐事,戏里戏外的人生百态是最能吸引李叔同的地方,常去看戏听戏而结识的伶人杨翠喜也成为李叔同人生中第一次的初恋。

但初恋的美好总是短暂的,杨翠喜最终先后被卖给官家和商贾为妇,而李叔同也奉母命迎娶当地茶商之女。

爱恨痴情,都化作一片惆怅、一丝孤楚,随风而去。

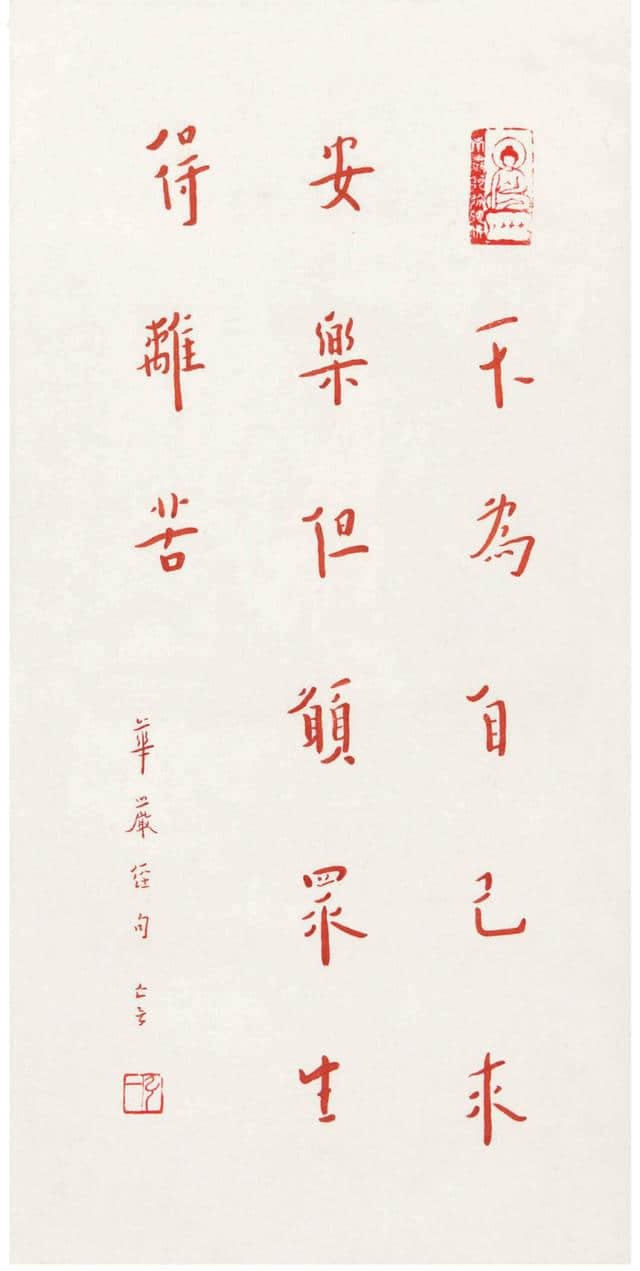

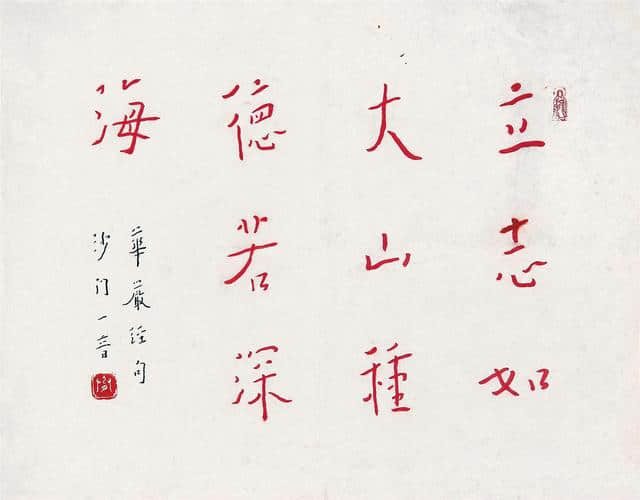

弘一书《华严经》句

受维新思潮的影响,李叔同心向文艺,大量接触了当时的西方艺术,倾向康有为维新变法。但变法的失败让他一度被怀疑是革命党,不得已而避祸上海。

国家政治的衰败,让李叔同沉浸在苦闷的愁绪里,在与许幻园等人结拜为“天涯五友”之后更是整日流连于声色之中,在上海的纸醉金迷和灯红洒绿成为他一生中最迷茫的时期。

弘一书法

二十五岁那年母亲去世了,李叔同带着母亲的灵柩在灵堂里用钢琴伴奏,并请儿童合唱他创作的哀歌。

青年丧母的李叔同在失落之际,探索着中国衰乱的真谛,他深觉民智的启蒙才是真正的救国之路,而欲开启民智则非艺术不可。

在对人生的反思中,他选择去日本留学,专攻美术辅修音乐,要去学习开启民智的文艺之路。

弘一法师《不贪一心十言联》

在日本学习绘画和音乐之时,李叔同也对戏剧产生了深厚的兴趣和激情,并第一次公演舞台戏剧《茶花女》,轰动一时,连日本戏剧权威松居松翁都亲临现场观看了演出。

在演出戏剧之外 ,他还亲自编辑音乐杂志,传播西方乐理,推广作曲方法。留日期间更是与曾作过绘画模特的日籍叶子小姐情投意合,结为夫妇。

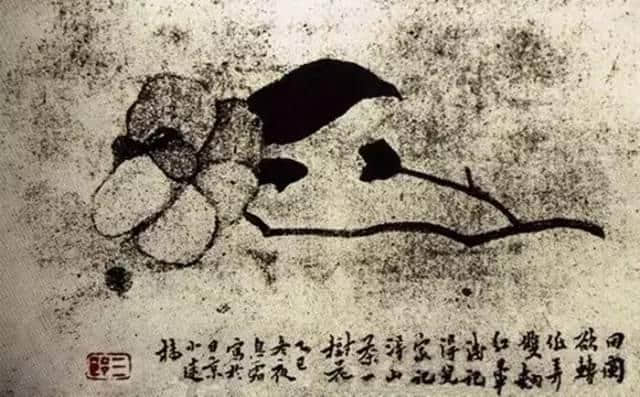

李叔同油画《花卉静物》

毕业回国后的李叔同投身艺术院校教授绘画、音乐和文学,并在报社担任文艺主编,李叔同认为只有用艺术之美才能广开民智,改造国民,革除旧封建的思想禁锢。

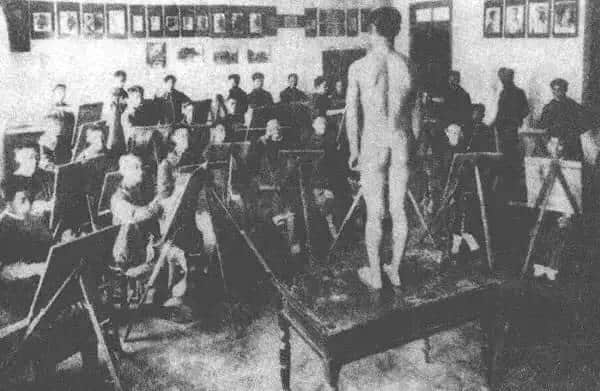

在传道授业解惑的教师岗位上,李叔同先后开设素描、油画、水彩、西洋美术史、作曲、写生等课程,为了让学生感受人体无穷无尽的艺术之症状,他成为中国美术史上第一个让学生们画裸体模特的美术教师,让学生在艺术的海洋中遨游徜徉,解放自由和天性。

李叔同的艺术教育理念不是将艺术作为政治工具,而艺术本身的光芒,来唤醒国人心中潜藏的人性乃至神性。

李叔同开设的人体写生课

在学校任教的那些年,是李叔同一生之中最为充实的一段时光,通过身体力行的教育实践,李叔同要让美育不但要通达艺术,更要浸润灵魂,让一个人拥有更高尚的人格。

多年在美育岗位上的教学,让李叔同更增添了一分对人生的思考,对身世沉浮之慨,对人生变幻、红尘飘荡之叹,李叔同的性情越发孤僻,离群索居的生活成为他的日常生活方式,常常一个人掩门伏案,自顾写诗作画,每每下笔,都是素淡怅怜。

李叔同绘画

世间再无李叔同

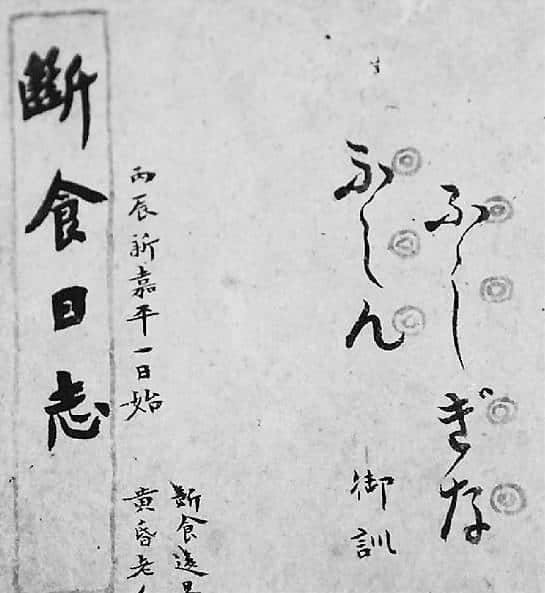

一个偶然的机会让李叔同听说辟谷断食可以治疗疾病、更新身心,在去杭州虎跑寺断食20天之后中,让李叔同深有脱胎换骨之感,寺院中僧侣青灯木鱼为伴诵佛念经的生活点燃李叔同幼年在心中对佛门心向往之的一团热情之火,回校之后,他已经变了个人,开始吃素、读经、供佛。

李叔同《断食日志》

已然下定决心的李叔同于1918年6月30日晚,在处理完当时的课程和琐事之后,把最得意的学生丰子恺等人喊来,说出了埋在心中多时的心愿。

“我要入山出家。”

“老师出家何为?”

“无所为。”

“忍抛骨肉乎?”

“人事无常,如暴病而死,欲不抛又安可得?”

日本妻子闻讯而来,却也完全无法动摇李叔同的决心。

“慈悲对世人,为何独伤我?”

李叔同将贴身配戴的手表留给妻子作纪念之后,便在茫茫白雾间乘舟而去,无论妻子在身后怎样地失声痛哭,他也不回头。

往后余生的二十四年间在,他再未与妻儿相见。

弘一法师定慧寺速写

从此世间再无李叔同,只有剩下的是弘一法师。

剃度之后的弘一法师,潜心钻研佛法,每日只吃两餐,过午不食。他衣不过三,寒冬也只一件百衲衣,一双僧鞋,穿了几十年。曾经书画不离手的他,出家之后再也不再绘画,只是写字,在书法中为自己的内心寻找一个安稳的落处。

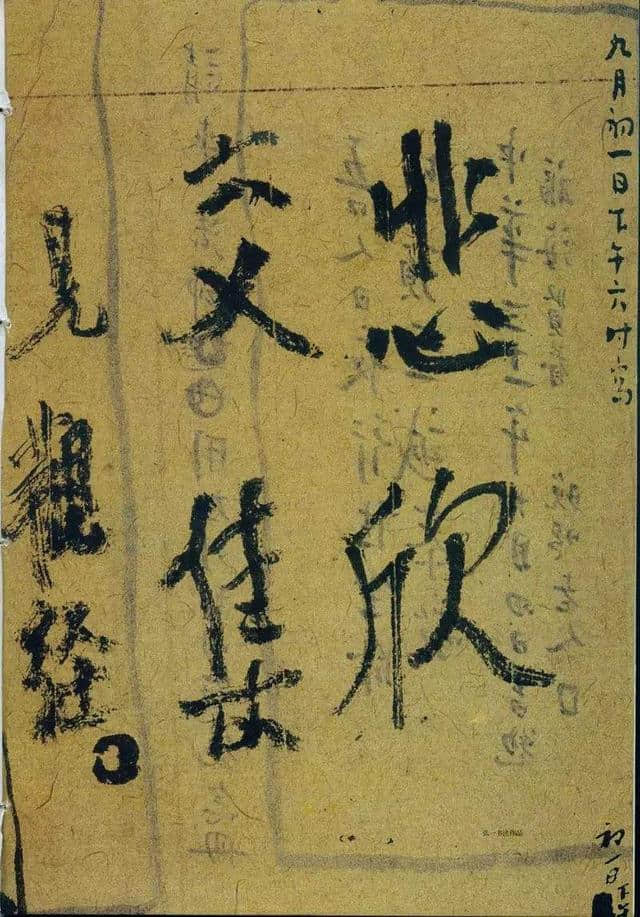

民国三十一年(1942年)10月10日,弘一法师用尽最后一丝气力,手书“悲欣交集”四字交由妙莲法师,圆寂于泉州不二祠温陵养老院晚晴室,终年六十三岁。

弘一法师绝笔《悲欣交集》

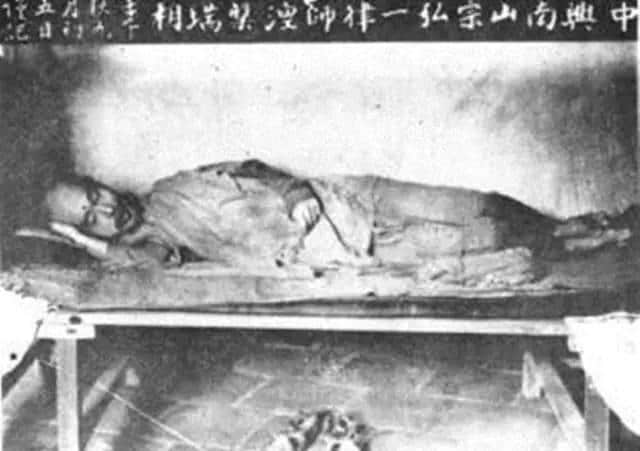

圆寂前,他召弟子入室,嘱咐弟子在火化遗体后,记得在骨灰坛下放一钵清水,以免过路的虫蚁烫死。

弘一法师涅槃瑞相

书中见禅性

弘一法师一生擅长书法、诗词、丹青、音律、金石,最早将油画、钢琴、话剧引入中国,成为中国新文化运动的先驱。

己辞世近八十年的弘一,尚且存留在世间可供后人品读的有形之物中,唯有书法金石最能让人追睹神容,望书凭吊。

和以往大众印象中不食人间烟火的禅书不同的是,弘一法师的书法曾经是让人意想不到的存在。

李叔同早年魏碑摹作

弘一法师早年的书法脱胎于魏书《张猛龙碑》并自成一格,章法紧凑,笔锋锐利,才气纵横,逸宕灵动。

开张的笔势,沉稳的气力,仿佛可以从中看到少年时那个空灵见性、意气风发的那个李叔同,他的一颦一笑如此地爱憎分明,映透着一丝凛冽的气格。

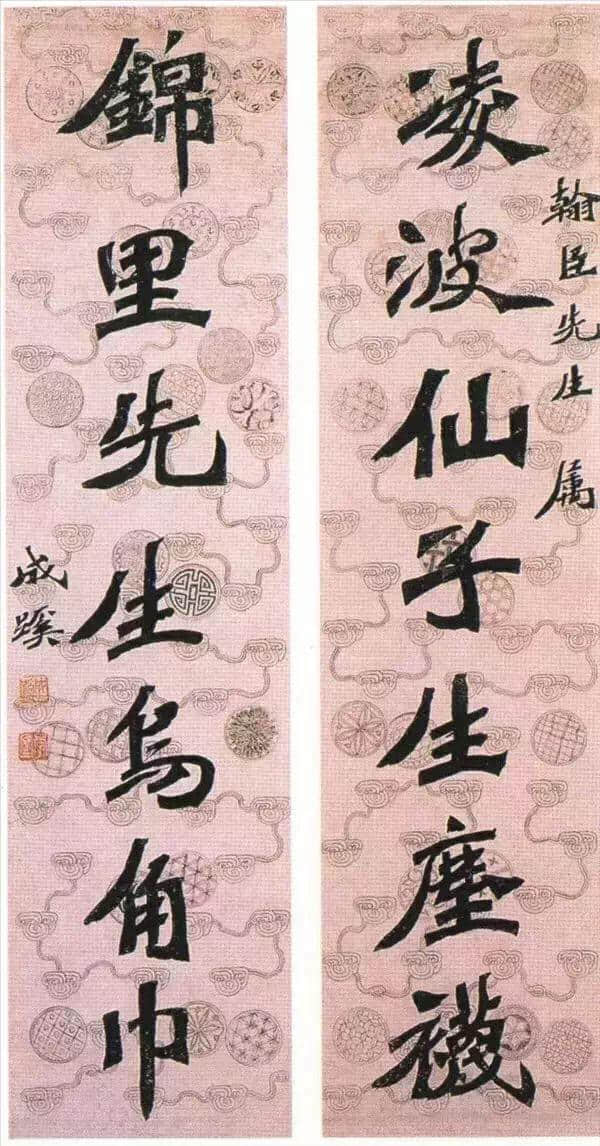

李叔同早期书法《凌波锦里七言联》

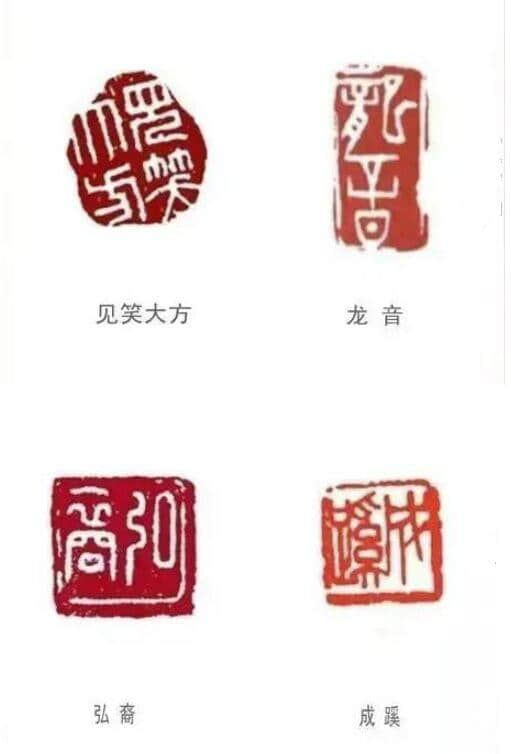

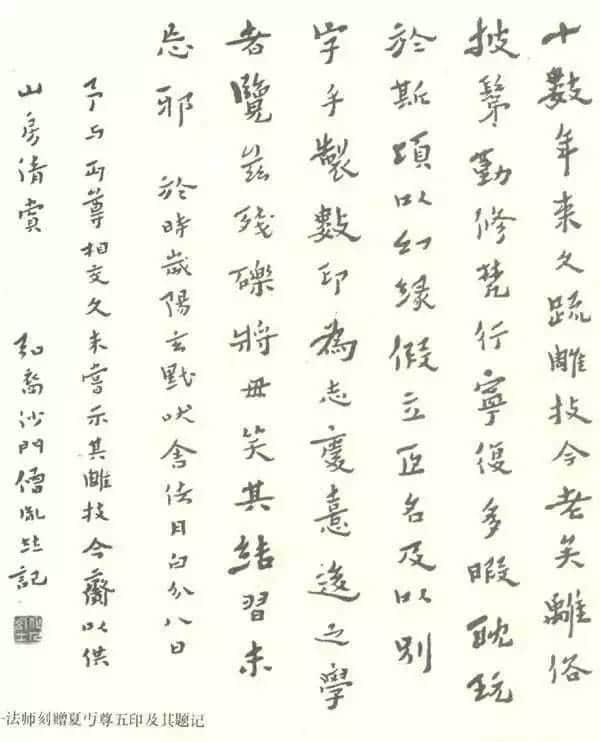

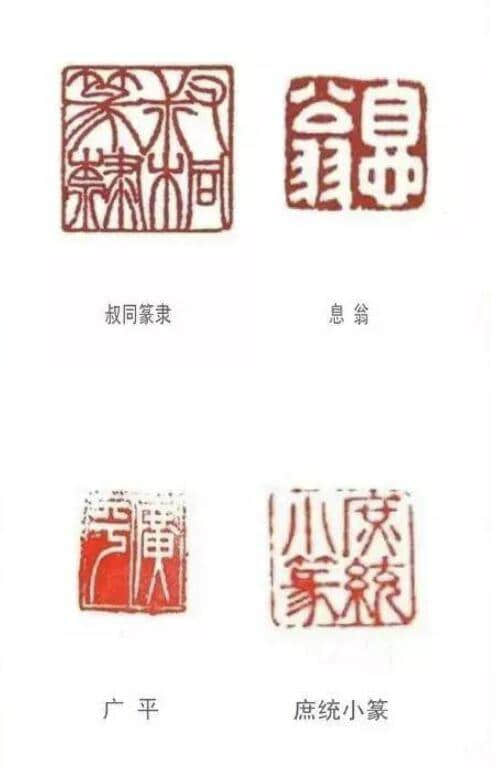

从13岁时学习篆刻到26岁离开上海前往日本留学,李叔同渡过了深入学习传统、奠定篆刻基础的十三年,平实、朴茂、大方的篆刻风格显现了他在汉印上的深厚功力。

在金石篆刻的方寸天地之间,也能感受到李叔同的平和沉静的人格魅力,早期李叔同深受秦汉古印稳重端和印风的影响。

李叔同早期篆刻

人的审美总能随着岁月的沉淀而发酵,步入中年的李叔同初识佛法,书艺日臻成熟,逐渐跳出魏碑的影响,骨力挺劲、放少敛多。这时的李叔同已不再是那个在大上海纨绔一时的少年,岁月打磨了他的棱角,升华了性灵。

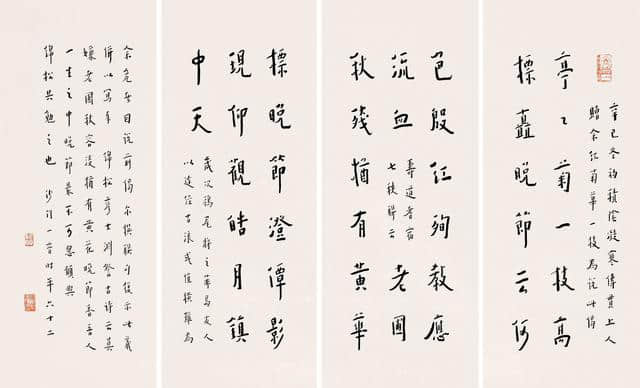

弘一法师中期书法

笔画的起落之间,已经找不到早期那般分明的锋角,圆和融通的笔触让人感受到其平淡、恬静、冲逸的神韵。

弘一法师中期书法

三十一岁留日学成归国后的李叔同,在杭州和南京两地开始了八年的教书生活,这八年间加入了西泠印社,与吴昌硕共同探讨治印之学,还组织了乐石社推动印学的研究和对外交流。

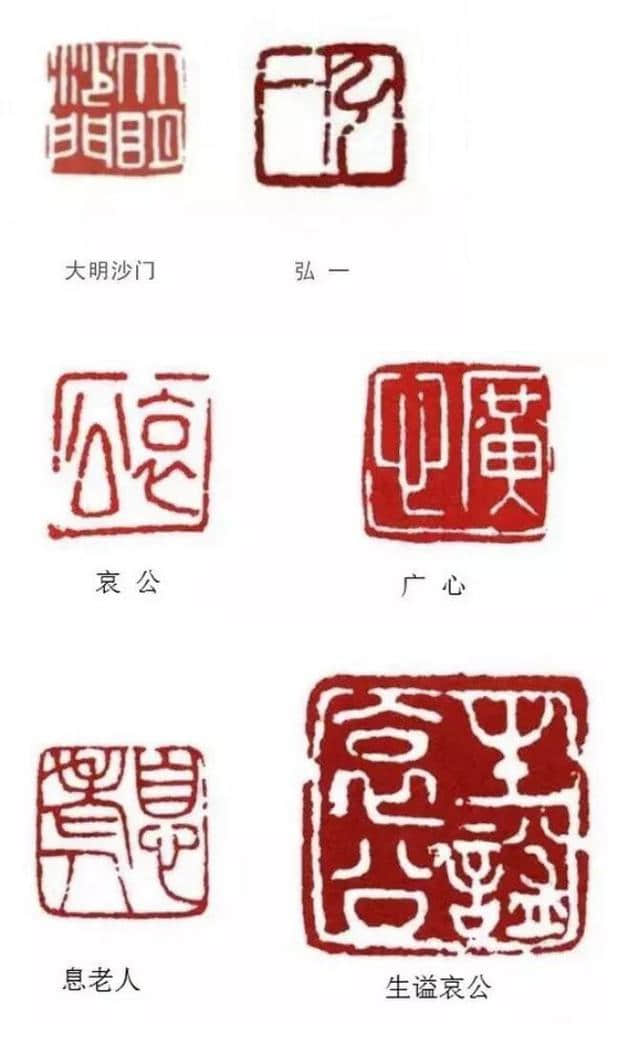

和书法一样,此时的李叔同在篆刻上自成面目,去掉了早年刻印时的刚猛之力,保留了雄深雅健的大气之风。

弘一法师中期篆刻

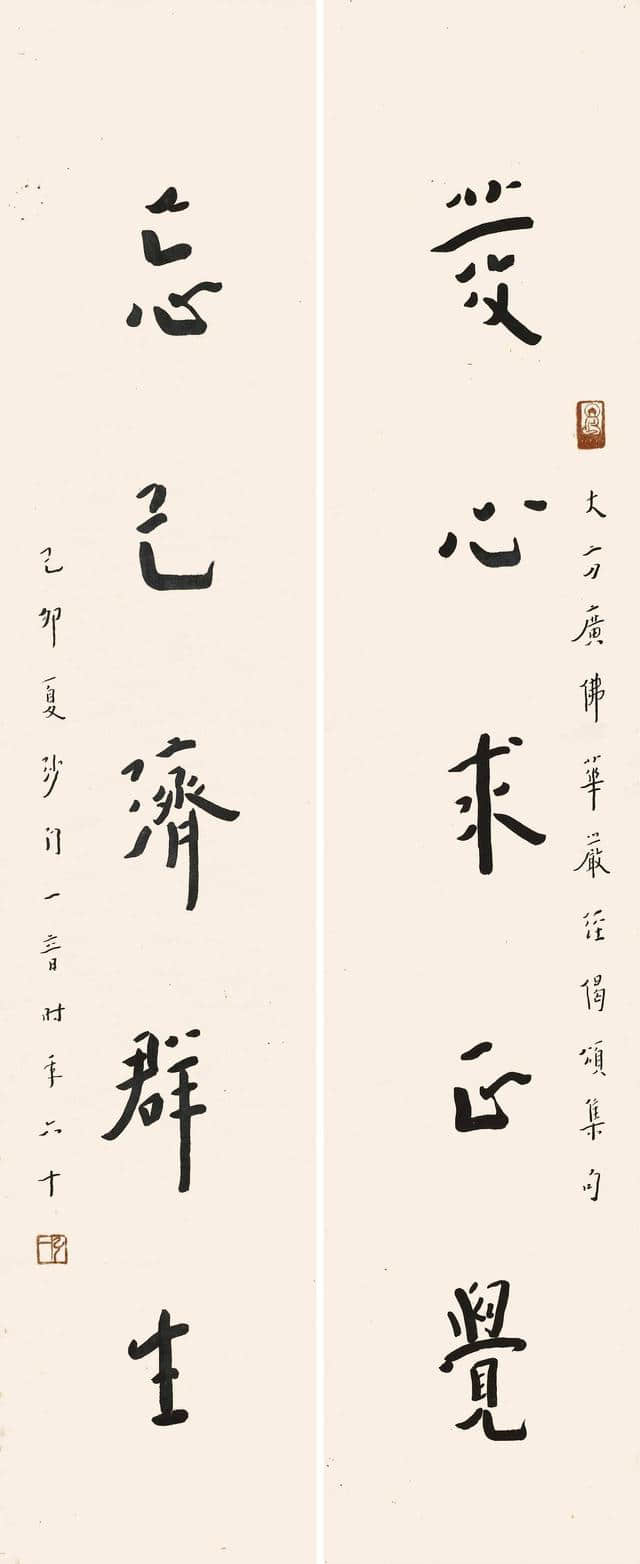

剃度出家之后,曾经那个内心风情万种的李叔同绝于尘世,弘一法师婉若重生,对人世的大彻大悟使他火气彻底消尽,旧貌全脱。

“朽人之字所示者,平淡、恬静、冲逸之致也。”

“见我字,如见佛法。”

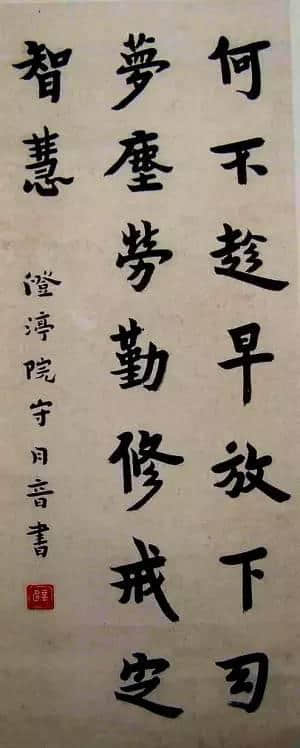

沐浴在佛门的禅性里,弘一法师的字全面转向冲淡朴野、温婉清拔的面目,超凡的宁静和云鹤般的淡远,让人感受着禅茶一味的“正、清、和、雅”。

弘一法师晚期书法

出家后的二十四年,是弘一法师书、印入禅显圣的结果期,“华严为境,戒律为行,净土为果”,他在书法中体现出的淡泊之气、中正之气、圆融之气,全部忠实地反映在他的篆刻里,生命的艺术之花在小小的印石里灿烂夺目。

弘一法师晚期篆刻

才女张爱玲曾说:“不要认为我是个高傲的人,我从来不是的,至少,在弘一法师寺院转围墙外面,我是如此的谦卑。”

绚烂至极的平淡、雄健过后的文静、老成之后的稚朴,弘一法师的书法修心的结果,是大师心灵境界的升华。

弘一法师《发心忘己五言联》

一念放下,万般从容。字带禅意,佛在心头。

弘一法师以佛家的心眼看透书法的真谛,排尽了匠人的机巧用心,省略了各种技法,笔法变化上微乎其微,传统的技巧荡然无存。

当散空所有“机关算尽”的书写技巧之后,弘一的书法终于迎来了平淡恬静的大智慧境界。

弘一法师信札

红尘之中,他看尽人间繁华,韵极风流;遁入空门,他慈悲众生之苦,虔心向佛。品尽人间清欢,如散僧入圣。

跨越两个世界,他一生的追求不过是为了探索内心的本相。

苍茫人世间,已无李叔同。