返回目录:美文欣赏

《汉语梦想:全民通用口语文》摘录

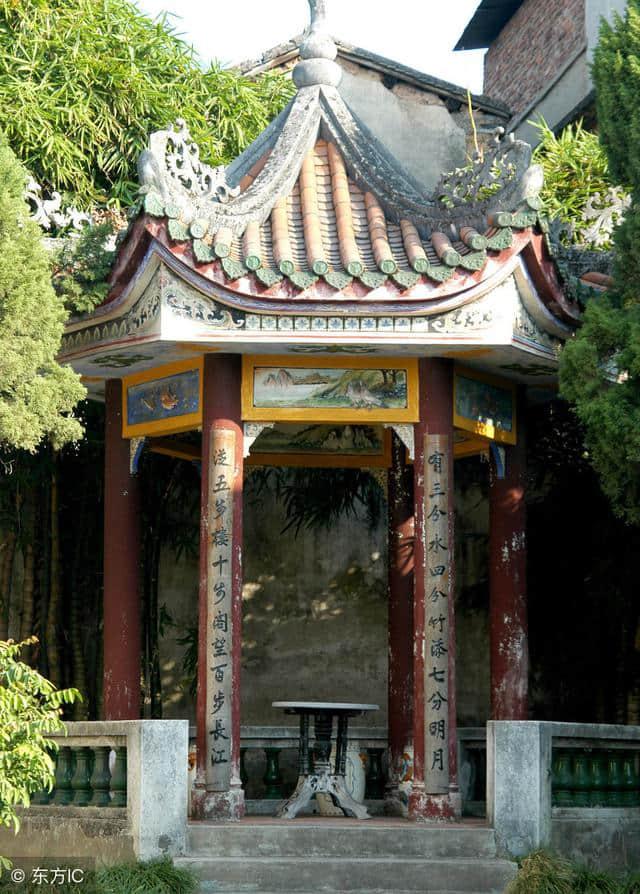

黄遵宪故乡

谈白话文,几乎都把黄遵宪(1848—1905)的“我手写吾口”和“言文合一”主张用来作为白话文最早的理论认识,黄遵宪也因此被当作白话文理论先驱。

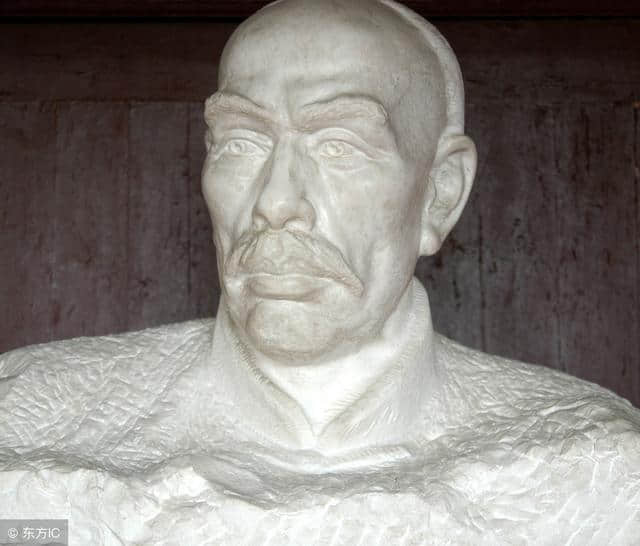

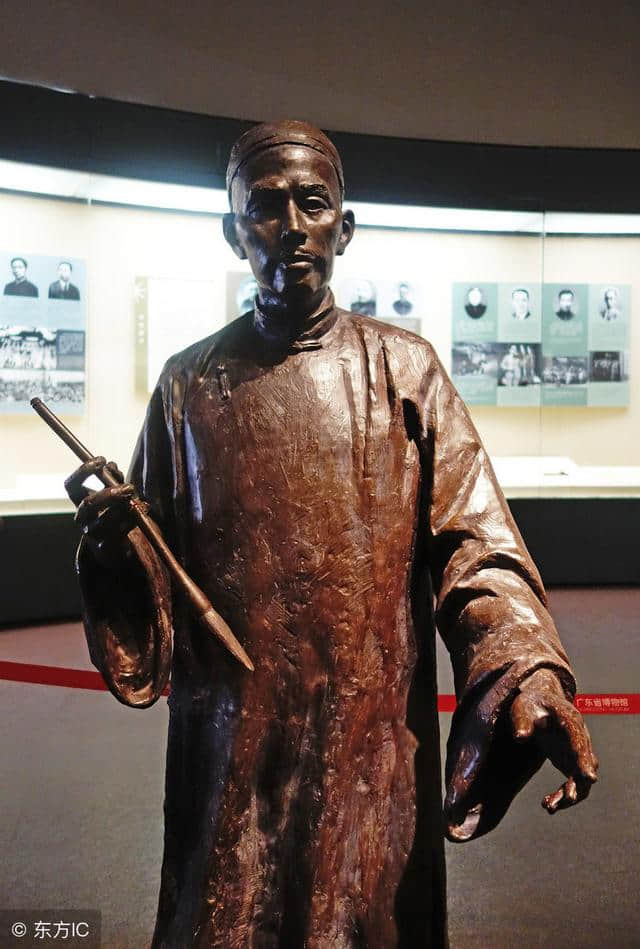

黄遵宪塑像

“我手写吾口”出自黄遵宪的随感诗,写于1868年。

我手写吾口,古岂能拘牵。即今流俗语,我若登简编,五千年后人,惊为古烂斑。

黄遵宪塑像

我手写吾口、流俗语烂斑,这种话在当时确实振聋发聩。在文坛上属于大逆不道,非主流。但它们并非一种白话文理论,只能算一种作文理想。当时,黄遵宪只是个20岁的小伙子,从古至今,20岁的小伙子都喜欢抒发豪情壮语,很常见。黄遵宪因父亲在朝廷户部做官才生计不愁,有闲情逸致把玩诗文也不足怪。而且,他当时的诗文只在师友之间相互切磋,没有公开发表,极少人得知,作为白话文的认识不仅单薄,也有点牵强,他当时压根就不知道白话文为何物。何况,“我手写吾口”也可以看成一种写作方法,用来表示文言文、八股文的写作理念也未尝不可。

黄遵宪故居

孔子有“辞,达而已矣”,又有“言之不文,行之不远”;张衡有“集以俗言”、“杂以俗言”。历史上这种写作主张非常多,黄遵宪并非第一个。

到处都是风景

近来有学者通过大量资料考证为“我手写吾口”不一定是原文,原文应当是“我手写我口” ,如果真是这样,离白话文确实更近了一程。但2016年秋天,到黄遵宪纪念馆内见到陈列的一个黄遵宪的墨盒,盖子上有“我手写吾口,古岂能拘牵。遵宪用”字样,可见这种考证也是一厢情愿。

真实才是风景

“言文合一”出自黄遵宪的《日本国志》,于1887年完稿,是他出任日本外交官的学术成果。完稿后,他先将书稿呈交李鸿章和张之洞,希望通过官方刊行,但遭到了李鸿章的驳斥,张之洞也兴趣索然。8年后,才由广州富文斋刊印发行。

黄遵宪在书中说:“文字者,语言之所从出也。……盖语言与文字离,则通文者少,语言与文字合,则通文者多,其势然也。若小说家言,更有直用方言以笔之于书者,则语言文字几几乎复合矣。余又乌知乎它日者不更变一文体,为适用于今,通行于俗者乎?嗟乎!欲令天下之农工商贾、妇女幼稚皆能通文字之用,其不得不于此求一简易之法哉!”

《日本国志》曾作为湖南长沙时务学堂(1897—1898年)的教材, 时务学堂虽然只存在短短一年时间,分两批招收的学员加起来才95名。要知道,那是陈宝箴(陈寅恪的祖父)、黄遵宪、熊希龄(出任过总理)、梁启超、唐才常创办的学校,不仅老师一个个赫赫大名,学员中有谭嗣同(戊戌六君子之一)、蔡锷(护国将军),由此可见其对于中国社会的影响力有多么巨大了。

不过,黄遵宪的“言文合一”主张传播开来的时候,也是白话文公开兴起的时候。也是这年的11月,上海、浙江等地创刊了5分白话报纸,与时务学堂基本出现在同一时间。而10年前,就已经出现过第一份白话报纸。

所以,黄遵宪的“我手写吾口”和“言文合一”主张,作为白话文的理论先驱则不能说是事实。它们的影响不是发生在当时,只是影响了后来研究白话文的人们,是白话文成为热门话题之后,人们在认识白话文的时候才发现曾经有过这样的说法。

更为遗憾的是,后来研究白话文的人们少见研究我手怎样写吾口的问题,使用什么文字写?是使用古文还是今文?古文和今文如何划分?“吾口”究竟是方言还是通用语言?这种语言同文字如何统一?等等,始终没有得到明确解答,大家商量好似的就停留在“我手写吾口”、“言文合一”的主张上做文章,做来做去,还是“我手写吾口”、“言文合一”,没见超越或者深入黄遵宪主张的内容。