返回目录:佳句赏析

原创作者丨胡丹

(一)

有个词,叫“文人无行”。大概“文人”是中国才有的一个词吧!“文人”的意涵非常丰富,东洋日人曾轻称中国为“书之国”(他自称“武之国”),也有一定道理,在这皇皇天朝,要想出头,是必要会掉书袋,写一手漂亮的诗文,或画几笔有意境的山水的。唐代以后,世家大族式微消亡,贵族政治向士人政治转型,固化的阶层逐渐融解,科举考试成了底层向上升跃进的最大通道,从此,文人牢牢地把持了社会上层结构。在这个社会“摇摆”的,尽是文人。如果文人果无行,那么我们这个国家真是被他们给带歪了。

以上是一篇闲话,再说正题。今日要讲的是清朝的雍正皇帝,竟肯大费周章,发动广大朝臣,对一个在他看来甚是“无行”——他称之为“名教罪人”——的官员,展开了史无前例的大批判(由于众所周知的原因,雍正帝造的这个“文化奇景”,可称“空前”,却是没法“绝后”的)。

这位官员官居翰林院,已经被革职为民,马上要离京还乡了,雍正帝忽然传旨,要求大学士、九卿及詹翰科道官员,集体写诗,为他送行。这是多么大的荣誉啊!只是,雍正给“送别诗”定了基调:必须对此人卑劣的德行予以痛剿,什么“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”,这样的句子,不仅不行,还是危险的!说白了,就是借送别之机,对此人进行集体羞辱,通过鸣、放的形式进行一次大批判;而且所有批评材料都要由皇上亲自审阅,写的不合“圣心”的,不能过关!很快,“放榜”了——

先说不合圣心“落地”的:有六人的“大字报”因属于泛泛空论、不切要害,发回重做,这是没过关的,再给机会;但还有几位就没机会了,“现世报”来的飞快,如翰林院侍读吴孝登,因“作诗谬妄”,被发配宁古塔为军奴;侍读学士陈邦彦、陈邦直因“谬误舛错”,项维聪因“文理不通”,遭到革职的处分——这几位都是被批判者在翰林院的同事,大约是不忍心批得太狠,或随大流敷衍文字,希图侥幸过关,结果就倒了大霉。

可见皇帝是来真的,不是做游戏、过家家。老话不是说吗,对(皇帝的)敌人不狠,就是对自己犯罪?不相干之人的深仇大恨,往往就是这么来的。你当他们内心本恶?非也,他们只是自私,利己,为了自保,只好拼命加重无辜者的罪孽……

在385名奉旨作诗者中,有一人掇得桂冠、拔得头筹,他的“骂曹诗”经皇上一读,立马“朕心嘉悦”。此人是詹事陈万策(詹事府与翰林院实际上也可算是同衙门),他的诗中,最精彩的是下面两句:

“名世已同名世罪,亮工不异亮工奸。”

不明就里的人不晓得这两句诗好在哪儿,您听我一解释,就明白了。

(二)

这就要从这位被奉旨羞辱的大臣是谁说起了。此人叫钱名世,字亮工。在前朝康熙年间,有一桩著名的文字狱“南山集案”,那本惹祸的《南山集》,作者叫戴名世,钱、戴同名。雍正帝刚办了一件大案,处置了他昔日的亲信年羹尧,年羹尧字亮工,与钱名世的字相同。戴名世和年羹尧都是大清的罪人,钱名世分别与他们同名、同字,“名世已同名世罪,亮工不异亮工奸”,不就是骂钱名世罪同戴名世、奸肖年羹尧吗?

(年羹尧)

(年羹尧)

由于陈万策的诗用典用得好,骂人骂得狠,讥刺入骨,彻底划清了与罪人的界限,对皇上表达了最大最大的忠心,是以得到雍正帝的好评,送他一个“大字报状元”的称号。

其实啊,钱名世出事,也由诗文,他写诗谄媚了大将军年羹尧。有人说钱案是文字狱,应该还算不上,但钱名世的确是由文字惹怒了雍正帝,而遭到如此异想天开的羞辱。

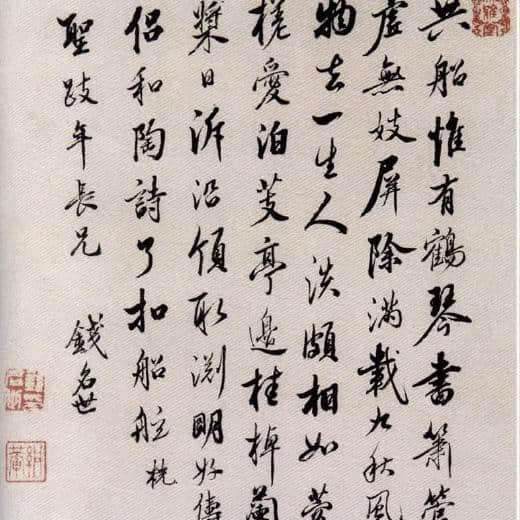

(钱名世书法,此人年少时即有“江左才子”之称)

(钱名世书法,此人年少时即有“江左才子”之称)

(三)

钱名世是康熙三十八年(1699)中的举,与年羹尧是同榜举人。康熙四十二年中探花,授翰林院编修,一直做到侍讲学士,也就是所谓“词臣”,是皇帝身边以文供役的文臣。

钱名世与年羹尧是乡试同年,二人的字又相同,年某在康熙末年飞黄腾达,钱名世颇有意与之交结。两个人的交情相当不错,钱是文人,他动了凡心,在发挥诗文特长时,未免进谀过当,结果给自己惹来大祸。

雍正二年,年羹尧平定青海藏边之乱回京,钱名世连忙登门致贺,他大笔一甩,一下子写了八首诗,其中有这样的句子:

“分陕旌旗周、召伯,从天鼓角汉将军。”

将年羹尧比作西汉逐匈奴的大将军,并无可议,然而钱名世将年羹尧比作西周初年扶保周成王的周公、召公(他们都是年幼的成王的叔叔),就有点譬喻不伦了。年大将军保的是雍正,将他比作周公、召公,岂不有贬低雍正为十余岁小孩的嫌疑?

他还有一句,道是:

“钟鼎名勒山河誓,番藏宜刊第二碑。”

前一句似乎在替年羹尧鸣不平,讨要分封巨赏似的(誓山河、勒钟鼎,都是古代封爵之典)。说起来年羹尧功劳确实很大,给他立个碑倒无不可,然而钱名世说要“刊第二碑”,舌头就吐得长了些。那“第一碑”是给谁立的呢?诗下小注里说:“(年)公调兵取藏,宜勒一碑,附于先帝平藏碑之后”。原来他是将年羹尧取藏之功等于康熙平藏之功,说是附于其后,还不是说他们君臣可以并驾齐驱?

说文人无行,许多时候就在骂他们无骨,话在他们嘴里,翻云覆雨,不可听真。这些诗文呢,若在平时,也就是无聊文人的奉迎之作,用词引典措大而已。可是偏偏一年多后,“年公”出大事了,这些公开的马屁诗,马上变成整年的黑材料,也把拍马屁者带进去。

(雍正对年羹尧的猜忌,钱名世自然是没法预知的)

(雍正对年羹尧的猜忌,钱名世自然是没法预知的)

(四)

雍正四年,年案发后,钱名世因赠诗“谄媚奸恶”受株连下狱。雍正帝读了钱名世的诗,肯定对此人是深恶痛绝的。因为钱名世在翰林院做侍讲学士,平日歌功颂德的诗文肯定不少,什么圣啊德啊,超迈古今啊,拿这些词儿挠皇上的痒痒肉,令雍正帝十分受用。雍正原以为翰林院的文人,都是他家养的,这些媚词是他独家享用,没想到钱名世吹嘘年羹尧,把“年逆”写的比自己还厉害,岂不令他恼羞成怒?

雍正是一个性格很古怪的人,他深恨一个人,不是直接杀死他,而是要出奇招,让人生不如死,活着比死了更难受,尤其是对钱名世这等“无行文人”!

在钱名世被免死革职,驱离北京,然而在他叩辞时,忽然传下御笔文字,说是皇上的临别赠言。钱名世感到意外,皇上这个人喜怒无常,他是太清楚了。不晓得皇上亲笔赠行,要写多少字骂他呢!他战战兢兢打开来一看,却只有四个大字:

“名教罪人!”

皇上要求他回乡后,将此四字做成匾额,悬挂于钱府中堂之上。钱名世羞惭万分,无地自容,也只得叩头谢主隆恩。没想到,皇上还要求他家乡的府县官员,每个月都必须到他府上查验一番,看他有没有遵旨悬挂,或故意遮挡。皇帝的赐字,钱某敢不悬挂?!皇上这么做,就是不容他在乡清闲,要官府每个月上门再羞辱他一遍哪!

这还没完,雍正帝又要求大小朝臣一齐写诗给他送行,这是自古以来任何大臣都享受不到的“荣誉”!几百首诗写好了,皇上还亲自替他订正,然后将精选出来的佳作交给他,请他刊刻出版——古今中外,能将骂自己的诗结集刻书的,钱某又占了独一家!

(五)

古今多少事,尽付笑谈中。雍正帝发动朝臣羞辱钱名世这件事,可以当一部喜剧来读,也可以当一部悲剧来读;依我看,当事人皆已作古,悲喜已不介于你我看客之心,则此事直是一部闹剧、一部疯子戏。然而历史上这些大伙胡闹、君臣一起疯癫的事,却全是认认真真的,面孔都是道学的,顶着“名教”的旗号,似乎邪正不两立,充满荡然之气。

我们尽笑古人,可是在我们这个时代,就不再有可笑之事,在那里正正经经、貌似非常正大地举行了吗?如果答案为否,则不管它是何等大事、伟业,本核里只要不脱一个“闹”字(胡闹、折腾、令人背后取笑诟病),则此事绝无好笑之处。吾等虽无力阻之,则不去陪闹,或许也是一种选择吧!

(欢迎关注皇帝不称朕微信公众号 hdshuoshi)