返回目录:佳句赏析

卫铄(272年-349年),东晋女书法家,传为王右军(王羲之)之师。名铄,字茂漪,河东安邑(今山西夏县)人。汝阴太守李矩妻,卫恒从女,世称卫夫人。工书,楷书尤善,师钟繇,妙传其法。王羲之少时,曾从她学书。《笔阵图》一篇,旧题卫夫人撰,后众说纷纭,或疑为王羲之撰,或疑为六朝人伪托。

(该图为电视剧《书圣王羲之》中卫夫人形象)

在我们的生活中,充斥着真真假假的故事和人物。仔细想想,真的有用,假的未必无用;真的好,假的未必不好……有时候,指引我们前进的力量本身就是假的,比如有人告诉你山上有宝,你气喘吁吁地跑上去,发现什么都没有。可是,你因此锻炼了身体,健康就是宝嘛。所以,在我们中华民族的哲学里,素有“假作真时真亦假,真作假时假亦真”的高论。

卫夫人的存在,我相信是真的。即使那篇《笔阵图》不是她的原创,我也宁愿相信出自她的蓝本。唯一的理由是,谁让它影响了那么多人去热爱书法呢?

积攒了千余年的书法理论,说到底,都似乎在围绕着卫夫人,这位东晋少儿书法老师的话打转转。所以,我们不妨穿越回去,看看传说中的她都对王羲之说了什么。

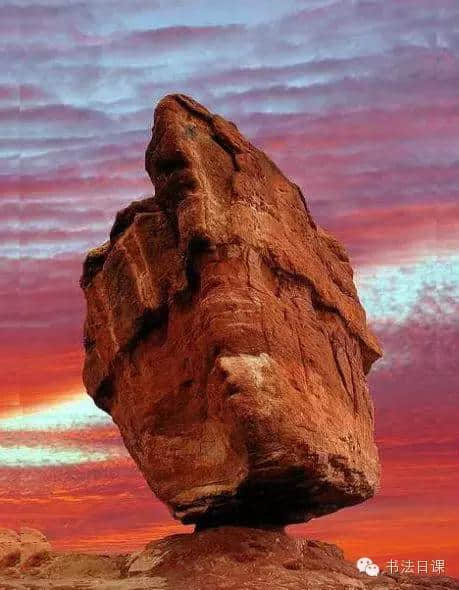

她告诉王羲之,书法没有多么神秘,你只要把“点”写得像“高峰坠石”就行啦——

一块石头在山顶,似乎要坠,但是还没坠下来的样子,就是“点”。如果真的坠下来,稀里哗啦,那就乱套了。她还说,写“一”,要像“千里阵云”,一横过来,要像洱海上空的白云——

我怀疑,卫夫人教书法都是在户外进行的,而且不管天气好坏。要说也是,东晋那时候还没发明桌子,纸也稀缺,如果大人孩子盘腿坐屋里,又怕浪费纸张,那该多沉闷,多难熬。

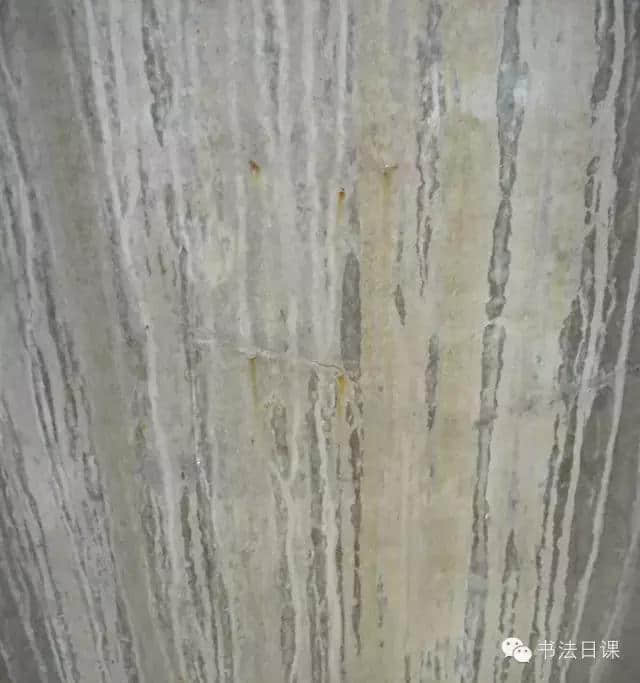

她不但带孩子看山,看云,还走入丛林里去,因为她说,“竖”要像“万岁枯藤”这般——

估计她们还会去练兵场,她说指着战士们说,“弋”要如“百钧弩发”——

卫夫人会不会这样,自己动手拉弓演示“弋”的力道呢?

然后,她们去河岸海边,听着惊涛,望着骇浪,“崩浪雷奔”,这就是“走之”里那一捺的节奏了——

最原始的书法道理告诉我们,字不是练出来的,而是悟出来的。否则你照着石头云彩的样子去写吧,写好了顶多是个画家。

书法理论玄之又玄,似乎最玄的就是将抽象的线条形象化,而且这种形象不能画出来,而要抽象地写出来,无意而成的那种样子才高级。不服,你现在写个“屋漏痕”看看?

《笔阵图》化抽象为形象的创举影响了一千多年。在卫夫人之后,又有“屋漏痕”“锥画沙”“折钗股”“印印泥”的比喻问世,还有张旭观公主与担夫争道,黄庭坚看舟人荡桨而悟得章法与笔法的传说,自然还少不了“石压蛤蟆”“树梢挂蛇”的笑谈,当然,“墨猪”的说法就更普及了。

直到近现代,沈从文说于右任的草书笔画像“莼菜条子”之类的调侃打趣依然不少,到了今天,说某人的篆书像蚯蚓,某人的隶书像柴火棍的段子更是不绝于耳。

如此种种,大概都是得了《笔阵图》的“真传”吧。

附:卫夫人(传)《笔阵图》

夫三端之妙,莫先乎用笔;六艺之奥,莫重乎银钩。昔秦丞相斯见周穆王书,七日兴叹,患其无骨;蔡尚书邕入鸿都观碣,十旬不返,嗟其出群。故知达其源者少,暗于理者多。近代以来,殊不师古,而缘情弃道,才记姓名,或学不该赡,闻见又寡,致使成功不就,虚费精神。自非通灵感物,不可与谈斯道矣!今删李斯《笔妙》,更加润色,总七条,并作其形容,列事如左,贻诸子孙,永为模范,庶将来君子,时复览焉。

笔要取崇山绝仞中兔毫,八九月收之,其笔头长一寸,管长五寸,锋齐腰强者。其砚取煎涸新石,润涩相兼,浮律耀墨者。其墨取庐山之松烟,代郡之鹿角胶,十年以上,强如石者为之。纸取东阳鱼卵,虚柔滑净者。凡学书字,先学执笔,若真书,去笔头二寸一分,若行草书,去笔头三寸一分,执之。下笔点画波撇屈曲,皆须尽一身之力而送之。初学先大书,不得从小。善鉴者不写,善写者不鉴。善笔力者多骨,不善笔力者多肉;多骨微肉者谓之"筋书",多肉微骨者谓之"墨猪";多力丰筋者圣,无力无筋者病。一一从其消息而用之。

"横"如千里阵云,隐隐然其实有形。

"点" 如高峰坠石,磕磕然实如崩也。

"撇"如陆断犀象。

"弋"如百钧弩发。

"竖"如万岁枯藤。

"捺"如崩浪雷奔。

"横折钩"如劲弩筋节。

右七条笔阵出入斩斫图。执笔有七种。有心急而执笔缓者,有心缓而执笔急者。若执笔近而不能紧者,心手不齐,意后笔前者败;若执笔远而急,意前笔后者胜。又有六种用笔:结构圆奋如篆法,飘风洒落如章草,凶险可畏如八分,窈窕出入如飞白,耿介特立如鹤头,郁拔纵横如古隶。然心存委曲,每为一字,各象其形,斯造妙矣。

永和四年,上虞制记。