返回目录:佳句赏析

近二十年来的苏轼研究取得了很大的成绩,在宋代作家研究中可谓独占鳌头。中华书局陆续出版了《苏轼诗集》(1982)、《苏轼文集》(1986)、《苏轼资料汇编》(1994),最近问世的孔凡礼先生百万字的《苏轼年谱》(1998),又为苏轼研究提供了重要的基础文献资料。1980年成立的全国苏轼学会,在组织和推动研究上也发挥了良好作用,先后出版过《苏轼研究专集》(《四川大学学报丛刊》第6辑,1980)、《东坡词论丛》(四川人民出版社,1982)、《东坡诗论丛》(同上,1983)、《东坡文论丛》(同上,1986)、《东坡研究论丛》(四川文艺出版社,1986)、《论苏轼岭南诗及其他》(广东人民出版社,1986)、《纪念苏轼贬儋八百九十周年学术讨论集》(四川大学出版社,1991)等重要论文集。我们还拥有一批有质量的学术专著和论文。至于普及性的苏诗、苏词、苏文选本更是不可胜举。要之,在基础性资料建设、理论性阐释探讨、鉴赏评析性推介等不同层面上,均有显著业绩可述,在不算兴盛发达的宋代文学研究中,也许算得上一道颇有亮色的学术风景线。

然而,处于世纪之交的历史时刻,对这一研究领域进行回顾与前瞻,我们仍感差距甚远,深感与研究对象本身所具有的研究价值与意义颇不相称。苏轼是我国文化史上一位罕见的全才,是人类知识和才华发展到某方面极限的化身。人们对苏轼所创造的文化世界,曾有“苏海”之称。虽然最早宋人李涂的提法是“韩如海”、“苏如潮”(《文章精义》),但嗣后人们却习称“苏海韩潮”。韩文公的“驱驾气势,若掀雷挟电,撑抉于天地之间”(司空图《题柳集后》),以“潮”作喻,至为恰当;而苏轼的文化世界,非大海之广不足以言其“波澜浩大,变化不测”(《吕氏童蒙训》),非大海之深不足以言其“力斡造化,元气淋漓,穷理尽性,贯通天人”(宋孝宗《御制文集序》),“苏海”遂成定评。清代注释苏诗的一位大家王文诰,在他的《苏文忠公诗编注集成》完稿后,续有所得,编为五卷,即以“苏海识馀”标题。他说,“苏海之说旧矣”,以此寓含“汪洋渺、横无涯际,观于海者,亦足致朝宗之意焉”。甚至连俞樾对“苏海”表示过“误矣”之指责(《茶香室丛钞》卷八),也未能改变这一评价。苏轼的诗、词、文、赋、书、画等等皆足名家,都是宋代文学艺术中的标志性成果。陈师道说:“苏诗始学刘禹锡,故多怨刺”(《后山诗话》)。以作家姓氏冠于“诗”字前,组成专门术语,在中国诗歌史上,除“陶诗”、“杜诗、“韩诗”外,苏轼也获此不可多得的光荣,昭示其诗歌创作的独创性与典范意义。面对这位海涵地负、千汇万状的一代文宗,我们的确应在已有的研究基础上更上层楼,提供出整体性的综合研究成果。其次,苏轼又是一位复杂而难以评论的作家,在他身上存在着不少研究难点,同时也往往成为论争的热点和焦点。如政治态度的变法与反变法,思想上的儒释道关系,创作分期的划分,文化性格的特质和核心,这些已经或正在讨论的问题以及还将提出的诸多问题,就其繁多和复杂而言,在我国古代作家个案研究中也是较为少见的。这些问题的存在,正是“东坡世界”包孕丰富、深刻的必然反映,也是学术探讨与发展的最佳生长点,研究者大有用武之地。第三,在我国古代作家中,能够持久地跟同时和后世人们建立起亲切动人关系者并不多,苏轼却是其中突出的一位。李白的天马行空、脱略羁绊,固然使人心折倾倒,但不免太高太远,难以企及;杜甫忠悃诚笃,感时伤世,人们不能无动于衷,但学起来又太难太苦,苏轼则是现世性与超越性水乳交融在一起的一位智者。他总是拥有一代又一代的众多读者、研究者和文艺家,引起他们连绵不断的文化怀念,形成了一部以审美陶冶、理性阐释和创作滋养为内容的苏学接受史,并一直延伸到今天。在时下商品大潮汹涌的环境中,苏轼的全部文化创造并没有失去它的价值和作用。固然,这种作用不是也不可能是急功近利式的,毋庸说是一种无用之用。而无用之用正是一种大用,它是能够成为当代文化资源的组成部分的。对于苏轼文化遗产的当下意义和现代转换,也有待于研究者们的共同探索。

翁方纲不止一次地说到,“苏学盛于北,景行遗山仰”(《斋中与友论诗》),“有宋南渡以后,程学行于南,苏学行于北”(《石洲诗话》卷五)。他所谓的“苏学”似主要指苏诗而言。我们不妨接过这一概念,用以规划和设计苏轼研究的整体格局,力求研究的系统性与严整化,以争取苏轼研究的更大突破。譬如说,在已有研究的基础上,可否出版一套苏学研究丛书,不仅可以涉及苏轼文学方面的种种贡献,也可涉及诸如苏轼与党争,苏轼与文学结盟,苏学接受史乃至苏轼在日本、在朝鲜等专题;一部翔实全面的苏轼大传也是人们久所期盼的。我们不想与批评专书方面的“龙学”、小说方面的“红学”等显学相攀比,但展望新世纪的苏轼研究,怀有这一设想,大概不算奢望吧。

在我有限的专业范围内,苏轼研究始终是关注的一个课题。但多年来所获寥寥,乏善可陈。谨将几点感想略述如次,以向学术同道请益。

一是应重视“小环境”和具体事件的实证研究。人类的精神生活是与整个外部环境互动互摄的心智活动,作家的文化创造不可能在完全封闭的内心世界中孤立地进行。我们要走近“苏海”,就应努力缩短古与今的时间隔阂,追踪和品味苏轼的生活遭际与心灵律动,重视他的文化创造与外部环境、人文生态的密切关系。所谓外部环境,主要自然是宋代的政治状况、经济形态、文化思想、士风民俗等“大环境”,更应从其具体的生存方式,如人际关系、交游酬和、家居生活、行迹细节等“小环境”入手,才能获得更切实的认识和透彻的理解。这也是纠正目前某些空疏浮浅、大而无当的学风的良药。近读一些苏学论著,从正反两方面引发我这点想法。

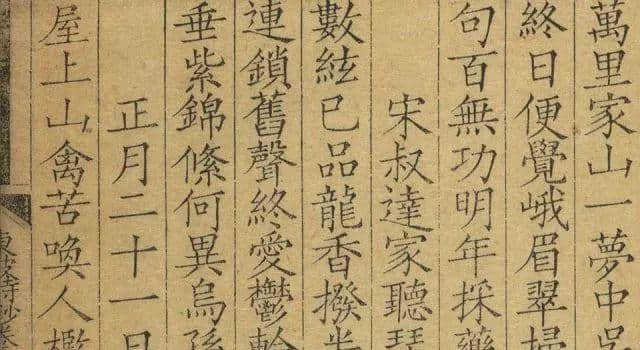

如对文学群体的关注,是不少学者所选取的研究视角,确能收到过分局限于单个作家研究所不能得到的效果。在“苏门”研究中,关于《西园雅集图》真伪之争,就是一个饶有兴味的题目。从这个美术史问题中,可以挖掘出对苏轼研究颇有意义的内容和史料。我看到的有四篇长文,即(一)美国梁爱庄论(Ellen Laing)《“西园雅集”与〈西园雅集图〉考》(载《朵云》1991年1期);(二)上海徐建融《“西园雅集”与美术史学—对一种个案研究方法的批判》(载《朵云》1993年4期);(三)台湾衣若芬《一桩历史的公案—“西园雅集”》(载台湾《中国文哲研究所集刊》第10期,1997年3月);(四)香港杨钟基《苏轼西园雅集考辨》(载香港中文大学《中国文化研究所学报》新第6期,1997年)。此四文都涉及三个争论之点:历史上是否发生过苏轼等16人雅集于西园之事?李公麟是否画过《西园雅集图》?今存《西园雅集图记》是否为米芾所作?对此我不敢妄予判断。但上述四文均为取材丰赡、梳理细致、考据谨严的力作,却又观点对立或有差异,倒有不少发人深思之处。从事件而言,苏轼等16人可能不会在元祐时同一天集会于一处,因其时有的画上人物不在汴京,但诸文引用的大量材料表明,当时苏门文酒诗会之活动十分频繁,王诜家的园苑之胜闻名遐迩,更成为苏门的重要活动中心,也是我们研究苏门的一个极好窗口。从李公麟作画而言,虽在北宋文献中尚未见有关信息,但从南宋楼钥《跋王都尉湘乡小景》(《攻媿集》卷七七):“顷见《雅集图》,坡、谷、张、秦一时钜公伟人悉在焉,”说明已有苏门聚会的《雅集图》;刘克庄《郑德言书画·西园雅集图》在言及其友郑德言所藏《西园雅集图》时亦有“比之龙眠墨本”之语(《后村先生大全集》卷一○四),已透露出李公麟确有墨本《西园雅集图》之作,至少刘克庄是如此认定的。从北宋到南宋,文献材料之所以由晦而显,疑与元祐党人一案有关。“苏门”大都属元祐党人。米芾《图记》所列的16人中,就有苏轼、苏辙、黄庭坚、秦观、张耒、晁补之、李之仪、王钦臣等八人名列元祐党人碑,有所讳饰,自属情理之中。因此遽然否认李公麟作此图,指为“子虚乌有”,是缺乏说服力的。而从研究苏门的角度来看,此图乃是一种艺术创作,它不是对苏轼等16人某次聚会的照像式的如实记录,而是把苏门聚会时常有的或挥毫,或作画,或听弹阮琴,或题石,或讨论佛理(画面即分此五个单元)的场景艺术地再现出来。它形象有力地说明苏门乃一才俊云集、精英如林的人才网络结构,显示出苏门成员之间高品位的文化交流水平。据传古代不少小说家进行创作时,往往先从人物画像中汲取灵感;小说之所以流行绣像本,也为使读者从直观形象中引起遐想。研究苏门,此图(现存有两幅传为北宋的画作,另一幅为南宋马远所仿作)实是一幅不可多得的艺术写真,使研究者置身于鲜活的历史生活情景之中。研究者也需要一点想象力。再从《图记》而言,虽然迟至明代始见称引,至清初始见全文,但细按全篇,并无作伪破绽(称苏轼为“东坡先生”,自称“米元章’,不能作为证伪依据)。在目前既无法证实也无法证伪的情况下,仍不失为一篇描述苏门的精采而有内容的文字,真实地传达出苏门的群体氛围,具有重要的文献价值。即使以后有材料证明此文确非米芾所作,但伪作仍有不伪之处,并不完全失去其研究价值。另据梁氏考察,历代著录《西园雅集图》画作共有47幅,她还见到过存世的《西园雅集图》41幅,共计88幅;衣若芬女士说,她“所见又不只于此”。“西园雅集”已成为美术史中一个摹本仿本不绝、久盛不衰的题材。这也是非常特殊的现象。衣若芬女士说得好,“不论‘西园雅集’是真实历史事件或者全为虚构都不妨碍后人对它的向望”,应从其“历史文化特质”方面加以探讨。这是一个很有开拓性的文化研究视野。我觉得,苏门的全面状况乃至苏轼被后代所接受的详细过程,均可从围绕《西园雅集图》的继续探讨中,从某一方面或角度,得到更深入切实的阐述。

我还很有兴趣地读了鲍志成《高丽寺与高丽王子》一书(杭州大学出版社,1998年)。1996年2月,杭州西湖筲箕湾花家山庄施工现场出土一尊圆雕石像。据该书作者考证,其地为宋代高丽寺(慧因寺)遗址,此石像像主乃当时任杭州知州的苏轼,他是作为护法神被塑像供奉于寺内伽蓝殿的。作者所搜集的大量资料和颇称严密的论证,对认识苏轼的某一方面是很有意义的。我在收入本书(《苏轼研究》)的《苏轼的高丽观》中也已论及,苏轼曾先后向朝廷上书七篇奏议,反对密切宋朝与高丽的外交关系,所讨论的问题亦与鲍书相涉。元丰八年,高丽僧统义天访华巡礼,问道于杭州慧因寺净源法师,研习华严教义,由苏轼友人杨杰馆伴。苏轼曾作《送杨杰》诗,对义天此举尚采取友善欢迎态度。到了元祐四年,义天因净源已圆寂,派遣其徒寿介等三人前来祭奠,时任知州的苏轼却激烈反对。从这里可以看出苏轼对待对外文化交流与外交关系,持有迥异的立场。此中原由,拙文已有分析。读了鲍文后又发现后一事件中还存在种种问题点:(一)苏轼在《论高丽进奉第二状》中,指责净源为“本是庸人”,而实际上净源是当时华严宗的“中兴教主”,被尊为华严宗的七祖或十祖。华严宗在唐代会昌法难以后,经论散失;至宋,净源是继其师子璿之后振兴华严的最重要法师。且义天此次携来华严散佚疏钞向净源求教,回国后又送来金书《华严经》三种译本180卷,净源特建华严阁安置。后又奉命正式把慧因寺改名为教寺,成为弘扬华严的道场,慧因寺又有高丽寺之称。(二)苏轼本人长期染指佛学,对华严宗尤有偏嗜。孔武仲《谒苏子瞻因寄》(《宗伯集》卷三)诗云:“华严长者貌古奇,紫瞳烨烨双秀眉。”他称苏轼为“华严长者”,使我们联想到五代时名僧怀洞,因“弘华严之教”而“河朔缁素尊事之”,被称为“老华严”。(南宋晓莹《云卧纪谈》卷下)苏轼诗文中与华严关涉因缘者多多。诗如《和子由四首·送春》:“凭君借取《法界观》,一洗人间万事非”,《送刘寺丞赴馀姚》:“手香新写《法界观》”,前者向苏辙索看《华严经·法界观》,后者称赞刘手写《华严经》81卷之举。文如《送钱塘僧思聪归孤山叙》:“聪又不已,遂读《华严》诸经,入法界海慧。……使聪日进不止,自闻思修以至于道,则《华严》法界海慧,尽为蘧庐,而况书、诗与琴乎!”《跋王氏华严经解》提到《华严》有80卷,对王安石“独解其一”表示异疑,均为体会有得之语。惠洪《冷斋夜话》卷五评苏诗,“如《华严经》举因知果,譬如莲花,方其吐华,而果具蕊中”。指出苏诗与《华严经》的相通之处。(三)苏轼直至晚年,仍坚持抵制高丽进奉的一贯立场。写于绍圣二年三月二十三日的《付僧惠诚游吴中代书十二》(《东坡志林》卷二)中云:“下天竺净慧禅师思义学行甚高,综练世事。高丽非时遣僧来,予方请其事于朝,使义馆之。义日与讲佛法,词辩蜂起,夷僧莫能测。又具得其情以告,盖其才有过人者。”“予方请其事于朝”,即指《论高丽进奉状》事;“夷僧”指寿介等三人。这则材料揭示了苏轼当年曾指派思义去应对、监视寿介的重要情节,同时表明他直到晚年仍不改初衷,对自己此举津津乐道。我想借鲍志成先生文章提出的问题是:如果从解开以上种种矛盾点出发,再进一步地探讨苏轼的信仰生活及其与政治等的关系,对深入认识他的思想面貌或许会有所助益的。至于苏轼身后流传的他充当“伽蓝护法神”的故事,那是属于苏轼接受史的问题,但苏轼本人是不会同意充当的,这也是一个颇为耐人寻思的现象。

胡适在1932年的《赠与今年的大学毕业生》中有句十分醒目的话:“第一要寻问题。脑子里没有问题之日,就是你的智识生活寿终正寝之时!”“问题意识”确是治学的要领。在苏轼研究中,与其简单重复一些老生常谈的大题目,不如切实地开掘出一批富有学术内涵的中、小型课题,有根有据地予以研讨与阐明,必能提高我们研究的总体水平。

二是对新材料的挖掘和鉴别。材料是一切研究的基础和前提,其重要性是不言自明的。本世纪的几次重大学术突破都导源于新材料的重大发现,甲骨、敦煌宝藏的重见天日,举世震惊;《宋会要辑稿》的面世,也给宋代文史研究带来深广影响。就苏轼研究而言,其最基本的材料,如作品、生平传记等背景资料,应该说已大致完备,但也不是说没有再发现的可能。如本书“谱学篇”所论及的两种国内久佚而存于日本的苏轼年谱(施宿和何掄所作),均系笔者首次引回中土。拙文对其主要构成和学术价值作了较详的评介,解决了苏轼生平和苏集版本上的一些难点和疑点,对苏轼研究不无补益。

然而,基于苏轼研究最基本材料已大致完备这一估计,对所谓新发现的一些“珍贵材料”,必须采取慎重的态度。近年在浙江地区陆续出现三篇传为苏轼所写的族谱序,均不见于苏轼本集,有的研究者认为是佚文,即(一)《叶氏宗谱序》,见于《义乌南阳叶氏宗谱》;(二)《题杨氏族谱序》,见于杭州《杨氏宗谱》;(三)《越江郑氏序》,见于温岭市横峰祝家洋村的《郑氏宗谱》。第一篇序在《文学遗产》1993年第3期发布后,曾枣庄先生即著文质疑,列举种种证据,断为赝品(见《文学遗产》同年第6期);第二篇序在文章格式和文字上与第一篇序大都类似,也是毋庸置辩的伪作。第三篇序始发刊于新出版的《郑虔传略》(黄山书社,1998年)。刊布者认为,此序“基本上与正史可相互补益,甚有价值”,“应确认苏轼序之真实性”。据此,则苏轼此篇为其友人郑侠所作之序,因序中明言“后九世孙侠”,郑侠就成了台州郑虔之九世孙了。但是,郑侠的先代世系,其传、誌记载,斑斑可考,实不出台州郑虔一支。郑侠《西塘集·附录》有宋人夏之文所撰《墓誌》,开篇云:“公讳侠,字介夫,其先光州固始(今属河南)人。唐末四世祖俖随王氏入闽,居福州之永福。曾祖御徙福清令,遂为福清人。祖谧,以通直故赠奉议郎。父晕,有德望,为学者师法,仕至通直郎致仕,教子业儒。治平四年,公(郑侠)擢甲科。弟偘继登进士第。通直及见之,乡闾以为盛事。”荥阳郑氏自汉末至唐代,一直以世家望族著称,裔脉繁多。郑虔占籍荥阳,唐至德二年贬台州,遂终老于此,子息流衍。而郑侠四世祖郑俖在唐末随王潮、王审知兄弟(同为光州固始人)入闽,由福州之永福而至福清,其传承谱系一清二楚。宋人谢凤所撰郑侠《传》、宋《景定建康志》所载郑侠传,均同《墓誌》,因而郑侠不出于郑虔一系应是毫无疑义的。需要说明的是,《四库全书》所收的《西塘集》,其附录《宋史本传》、夏《墓誌》、谢《传》均有目无文,但1935年钧社所校印之《西塘集》已据当时江苏图书馆所藏明刊本收入,当不难寻觅。此篇所谓苏轼序,还有其他一些破绽,因而我亦疑其为伪。要之,对于有关苏轼的新材料,一要努力搜讨,二要认真鉴别,才于研究有利。

新材料的获取实可遇而不可求,倒是对常用的参考书籍,由于阅读不细,致使有用材料失之眉睫之间的事常有发生。不妨举个我自己处理陈师道以“雷大使舞”评苏词的例子。今本《后山诗话》云:“退之以文为诗,子瞻以诗为词,如教坊雷大使之舞,虽极天下之工,要非本色。”我原来主要依据蔡绦《铁围山丛谈》卷六的一条材料,谓“太上皇(徽宗)在位,时属升平,手艺人有称者”,在“教坊,琵琶则有刘继安,舞有雷中庆,世皆呼之为‘雷大使’”,而陈师道卒于建中靖国元年(1101)十二月,虽为徽宗即位的第二年,却并非“升平”时期(徽宗在位共26年),因而陈师道不可能及知“雷大使”事。由此推论,此条《后山诗话》记载,并非出诸陈氏之手。这也是《四库总目提要》和郭绍虞先生《宋诗话考》的意见。但毕竟只算孤证,说服力不强。近知孟元老《东京梦华录》卷九“宰执亲王宗室百官入内上寿”条,记“天宁节”祝寿仪规云:“第一盏御酒,歌板色,一名唱中腔,一遍讫。……宰臣酒,乐部起倾杯。百官酒,三台舞旋,多是雷中庆。其馀乐人舞者诨裹宽衫,唯中庆有官故展裹。”按,天宁节是庆祝徽宗诞辰的节日,“徽宗亦以五月五日生,以俗忌改作十月十日为天宁节”。(《癸辛杂识》后集“五月五日生”条)此节始建于元符三年(1100)四月(《续通鉴》卷八六),其庆贺仪规之定型当有一个由简到繁的过程,上述“御酒”、“宰臣酒”、“百官酒”的三个阶段的不同乐、舞,其定制应在徽宗朝“升平”之际。这套仪规南宋时亦沿用,见吴自牧《梦粱录》卷三“宰执亲王南班百官入内上寿赐宴”条,文字全同,只是在“百官酒”时,无“多是雷中庆’、“唯中庆有官故展裹”字样,因其时雷中庆已不当值(时已撤销教坊司)或竟已去世了。又,“中庆有官”正是雷中庆任职教坊使之明证,而教坊使本来就有“教坊大使”之尊称。如《梦粱录》卷二十《妓乐》云:“向者汴京教坊大使孟角球曾做杂剧本子”,此乃作者追叙北宋时教坊实况。所以,《东京梦华录》这条记载与《铁围山丛谈》所述若合符契,因两位作者均经历徽宗朝时期,故闻见一致。雷中庆即雷大使无疑,由此推断《后山诗话》批评苏词“非本色”的记述,非出诸陈氏之手,应能成立。其他理由参见本书有关论考。

从这一实例说明,就在常见书籍中蕴藏着浩瀚无尽的有用材料,这些材料一旦被首次使用,也就成为“新材料”。此应是研究者搜集材料时的着力重点。苏轼的两句诗:“旧书不厌百回读,熟读深思子自知”(《送安惇秀才失解西归》),研究者亦需作如是观。

三是对文本的正确解读。“红学”已在呼吁回归文本,要求从“曹学”拉回到《红楼梦》研究本身;苏轼研究中尚不存在此类问题,作家研究与作品研究大致是同时并举,互为表里的。存在问题的是对文本的准确解读,常因考察不周而影响结论的科学性。也举本书的一个小例,并借以作些增订补充。书中引文中有“鏖糟陂里”一词。苏轼在黄州致友人王巩信中曾云:欲自号鏖糟陂里陶靖节”,初疑此词为粗野之意,实不很确切。此词苏轼在与程颐争议时亦曾用过。《河南程氏外书》卷十一云:“温公(司马光)薨,朝廷命伊川(程颐)主其丧事。是日也,祀明堂礼成,而二苏往哭温公,道遇朱公扞,问之。公扞曰‘往哭温公,而程先生以为庆吊不同日。’二苏怅然而反,曰:‘鏖糟陂里叔孙通也。’自是时时谑伊川。”苏轼此两个用例,一则自讽、一则讥人是明显的,但“鏖糟陂里”究竟应如何确解呢?

元陶宗仪《南村辍耕录》卷十“鏖糟”云:“俗语以不洁为鏖糟。按,《霍去病传》‘鏖皋兰下’注:‘世俗谓尽死杀人为鏖糟。’然义虽不同,却有所出。”这条《汉书·霍去病传》“鏖皋兰下”注,是晋灼所作,并得到颜师古的赞同与补充:“鏖谓苦击多杀也。皋兰,山名。”据此,则“鏖糟”已有“不洁”、“尽死杀人”二义。清胡文英《吴下方言考》卷五《二萧》云:“苏东坡与程伊川议事不合,讥之曰:‘颐可谓鏖糟鄙会晤叔孙通矣。’按,鏖糟,执拗而使人心不适也。吴中谓执拗生气曰鏖糟。”则又增加“执拗、固执”一义,且把“鏖糟陂里”更换为“鏖糟鄙俚”,可能觉得“陂里”两字不易通解之故。

其实,此词的确解正应从“陂里”两字探究。原来宋汴京城外有—沼泽地名叫“鏖糟陂”。宋庄绰《鸡肋编》卷中“地名之讹”条记载,在“许昌至京师道中”,“又有大泽,弥望草莽,名好草陂。而夏秋积水,沮洳泥淖,遂易为鏖糟陂。”吕希哲《吕氏杂记》卷下也说:“都城西南十五里,有地名鏖糟陂,土人恶之,自易为好草陂。至今四乡之人犹袭旧号,问彼方之民,佥曰好草陂也。”这两则宋人笔记,都指明“鏖糟陂”乃一地名(许昌正在开封西南),只不过一说是原名,一说是改称后之名,但均取其同音相谐,这在地名演化中乃是司空见惯的。

“鏖糟陂”之“鏖糟”,取其“不洁”之义,言其“沮洳泥淖”,脏乱不堪;“鏖糟陂里叔孙通”,意谓从脏乱之地而来的冒牌叔孙通,则既富幽默的地区色彩,又与历史人物叔孙通之制定朝仪,举朝庄严整肃形成强烈反差,由此取得入骨三分的讽刺效果,引起程颐的极度嫉恨也就可以理解了。至于苏轼自称“鏖糟陂里陶靖节”,乃谦言自己是不合格的陶渊明,与他一再说的“我比陶令愧”(《辩才老师退居龙井……》),“我不如陶生,世事缠绵之”(《和陶饮酒二十首》)是一致的。《吴下方言考》释为“执拗、固执”,于讥人处勉强可通,于自讽处就扞格难解了。弄清“鏖糟陂里叔孙通”的全部含义,才能懂得这句话何以会变成“洛蜀党争”的导火线了。

《论语》上说:“贤者识其大者,不贤者识其小者”,我们对文本正确解读的强调,大概不会受到这样的讥讽吧。

来源:《文学评论》1999年03期第135~141页