返回目录:佳句赏析

在我国社会中,盛行着两种计算年龄的方式:官方以一个人的出生具体日期为时间节点来计算,即出生起到第二个生日为一周岁,以此类推,这就是人们通常所谓的“周岁”;另一种便是民间社会通常所采用的方式,即出生的当年即为一岁,等到了第二年的农历新年,便成为两岁,哪怕是生于头年除夕之夜,到了第二天,依然是两岁。

这种我国独有的文化现象由于其强大的生命力,在当前世界通行统一计算标准的今天,仍然大行其道。不少人在介绍自己的年龄时往往会说“本人周岁多少或者虚岁多少”,不仅令不明就里的外国人颇感费解,即便是中国人自己也十分头疼。

关于年龄的计算标准问题,在某些方面还曾引起过不小的争议。众所周知,我国现行义务教育规定,年满六周岁的儿童须入小学接受教育。而这个六周岁的计算方法,教育部的标准又有独特之处,那便是截止到当年8月31日满六周岁方可入学,生日为8月31日以后的儿童就只能等到下一年了。由于8月23日至9月22日出生的人为处女座,这样因出生月份而不能在当年入学的问题便被人们戏称为“处女座的烦恼”。

有趣的是,曾经有记者在两会上提问教育部相关负责人是否可以适当推后一个月的时间以解决“处女座的烦恼”,那位官员毫不犹豫的回答:“那样就会变成天秤座(9月23日——10月23日)的烦恼了。”这一机敏而睿智的答案出炉之后,“处女座的烦恼”便被人们在谈笑中渐渐淡忘了。

那问题就来了,哪怕是在科学技术十分发达的现代社会,年龄计算标准依然会时不时的成为困扰个人甚至社会的一个问题。那在中国的古代是以什么标准来计算年龄的呢,如果官方标准与民间标准依然不一致,那当时又是如何来解决这一问题的呢?

最早注意到这个问题的人是明末大思想家顾炎武,他在《日知录》里提出:“今人以岁初之日而增年,古人以岁尽之日而增之。”就是说,明末的时候,中国人以新年的第一天作为自己新增一岁的时间节点,而更古的时候人们则以一年中的最后一个月的某天当作自己新增年龄的时间节点。前者已经与我们现代的习惯相同,而后者则稍显奇怪。

明末思想家顾炎武,著作《日知录》

顾炎武之所以做出这么一个判断,依据便是《史记·仓公传》的一个记载:淳于意思西汉初年十分有名的医生,他向汉文帝自述自己的年龄时说“年尽三年,年三十九岁也。”翻译过来,便是现在已经是陛下您登基第三年的年末了,臣现在也已经三十九岁了。

不过,对于这个判断,清代著名的考据学家钱大昕并不认同。他指出,古书中记载孔子年龄时,使用的便是以生日作为时间节点的周岁纪年法,所以《左传》原文记载其为七十四岁,而东汉时期贾逵在给《左传》作注时称七十三岁,这就表明了“周岁与虚岁的差别,”同时也证明了古代是以生日作为计算年龄的标准,而非一年的年末。顾炎武所举的那个例子,很有可能是因为淳于意生于一年中的最后一个月,所以才会那样说。

比钱大昕年代稍晚的陈澧也赞同钱大昕的说法,为此他还提出了另外一个非常有意思的现象:“今京官多择日为亲寿者,不知起自何时?”(《东塾集·与人论祝寿书》)即清代中后期京城的官员在为自己父母庆祝生日时,往往并不会在父母生日当天举行仪式,而是会选择一个比较“吉利”的日子。为此,他还考证,顾炎武本人的母亲生日在六月二十六日,而顾炎武在给母亲祝寿时则是五月初一,说明明代已经有了这么一个奇怪的现象。

单纯从过生日来看,钱大昕和陈澧两人的观点更为可靠、有趣,也符合我们今天的价值观。遗憾的是,他们忽略了一个重要的历史背景,中国古代一直到南北朝后期民间才开始零散的出现了庆祝生日的现象。而朝廷官员接纳这一风俗一直要等到唐玄宗将自己的生日设为法定假日“圣诞节”,并命令全国加以庆祝之后才渐渐流行开来。(侯旭东《秦汉六朝的生日记忆与生日称庆》,《中华文史论丛》2011年第4期)所以,从这一点来看,钱大昕和陈澧的观点实际上站不住脚。

中国最早的圣诞节实际来源于这座陵墓的主人

实际上,即便是在钱大昕、陈澧所处的时代,一样有人对此提出质疑。文廷式就在《纯常子枝语》中指出,唐代著名诗人白居易曾作《七年元日对酒诗》:“众老忧添岁,余衰喜入春。年闻第七秩,屈指几多人。”意思是说白居易在七年的元旦那天感慨自己正式迈入了七十岁的门槛。很明显,唐代的人并没有拿生日作为自己的计算标准。

明清以来的各位思想家以古籍记载作为自己判断古代年龄标准的依据,虽然有一定的道理,但是他们所凭依的书籍本身并非以个人年龄为关注点,而是以“治国、平天下”为宗旨的惶惶巨作。这样一来,在这种细枝末节的小问题上,学者们就很容易陷入“公说公有理,婆说婆有理”的困境当中,而新材料的发现则成为了打破这一僵局的最佳突破口。

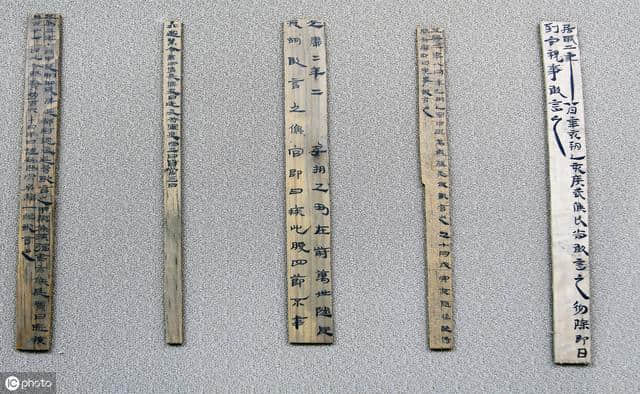

2009年,湖南大学岳麓书院公布自己所藏秦代简牍的一部分,其中第0552号简文内容为:“爽初书十三岁,尽廿六年年廿三岁。”与之前学者所依据的材料明显不同的是,0552号简并非记载大道理的经典,而是秦代县级单位在统计人口时所留存下来的公文或者公文草稿。而熟悉政府公文的人都应该知道,公文最重要的特点便是格式的严谨,其中记载的信息或许与真实情况有所出入,但登记方法与计算标准绝对没有任何问题。因此,这枚小小的竹简所记载的信息便成为了解开上述谜团的钥匙。

根据《史记·秦始皇本纪》记载,秦始皇统一六国后,在即位的第十六年,下令统计全国男子信息——“初令男子书年”。那上述0552号简文所说“爽初书十三岁”的意思便是名叫“爽”的这位男子在秦始皇十六年“初书”——登记时是十三岁,有意思的是后面那句“尽廿六年年廿三岁”,到了二十六年的年末,年龄为二十三岁。

真相大白,秦代在统计人口信息时,确实是如同顾炎武所说,以一年中的年末为一个人增加年龄的时间节点。所以,按照我们今天通行标准来说,“爽”应该在秦始皇二十六年年初便为二十三岁,但按照秦代算法,必须到二十六年的年末才能算作二十三岁。

解决了这一千古公案之后,另一个问题又摆在了我们面前,为何秦代的计算标准与后世完全不同,这样做的缘由是什么呢,又是何时改为按年初来计算年龄的呢,又是出于什么样的原因而做出这样的改变呢?

要回答这一问题,首先必须看几条秦代的法律。在睡虎地出土的秦简中,有著名的《秦律十八种》,其中《仓律》有如下规定:“有米委赐,禀禾稼公,尽九月,其人弗取之。”这里面特意强调,到了九月末就不能再给种公田的劳力发放口粮了。同样在张家山汉简《金布律》中也有“九月尽”授冬衣的规定,它们共同表明,秦汉时期,九月末是一个十分重要的月份,而这与秦汉时期的历法息息相关。

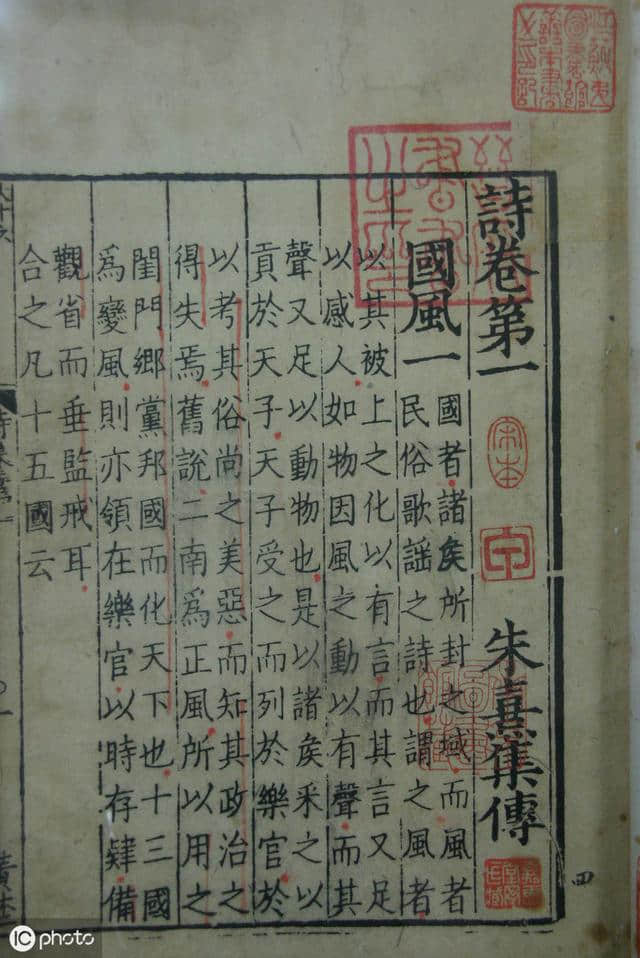

在上古时代,我们的祖先尚未掌握先进的天文历法知识,只能单纯的以自然景物的变化作为确定年岁更替的标志。随着天文观测技术的发展,朝廷所豢养的占卜制定了较为科学的历法,确立了一年之中有十二个月的原则。但是,历法的正确运用,只存在于占卜观测当中,对华夏文明的核心——黄河流域来说,农业是人们赖以维系生存繁衍的重中之重。因此,人们会将当时农作物收割入库的时间当做一年的年末,而这个时间在历法之中便是九月。《诗经·豳风·七月》在写道十月时说“嗟我妇子,曰为改岁,入此室处。”明确将十月作为“改岁”的开端,即相当于现在的正月。

从中可知,秦汉之所以在法律条文之中将九月末看得如此之重,归根结底便在于此时正是人们心目中一年的年末,所以要格外强调。不仅如此,居延汉简中“二年九月大司农部丞簿录簿算及诸簿十月旦见”的记载更是表明当时朝廷以当年的九月底作为一年财政结算的标志。

对于一个国家来说,人口的信息的统计至关重要。所以早在西周时期便有了对人口进行登记的记录,而到了秦始皇统一全国以后,编造统一的户籍成为一个必须进行的工作。由于受限于当时落后的生产技术制约,秦汉时期只能采取命令民众在每年编造户籍时自行上报年龄的做法。

张家山汉简《二年律令·户律》对此有详细记载:“民皆自占年。小未能自占,而毋父母、同产为占者,吏以比定其年。”意思是说,所有的民众在登记户口信息时都要自己计算年龄。如果太小不懂事,不能由他的父母和同产者(亲戚)为之计算,而应该由负责登记的办事人员自己推算。古代国家以成年人丁作为征伐赋役的对象,因此对于漏报、少报年龄的作法严防死守,这条法律也反应了这一特点。

不过,囿于当时的技术手段与我国过于广袤的国土面积,要将全国的人口信息及时登记成册显然面临着不小的难度。为了能够留出充足的时间,官府不得不在八月份的时候就开始在基层开始信息采集工作。张家山汉简《户律》中即有“八月书户”条就是明证。如此一来,就会出现一个问题,民间计算年龄是按照一年的年末——九月,而官府人员开始下乡挨家挨户填报户口是在八月,那等到户口簿正式造成之后,官府掌握的民众年龄就会整整比民间风俗所认为的整整少了一岁,对于国家征伐赋役来说极为不利。

历史上,将九月视为年末的习惯一直到汉武帝在太初元年(公元前104年)颁布太初历,正式确立十二月为一年的末尾才告终结。但是,由于政府工作惯性的原因,整个两汉时代实际上皆是延续秦代八月开始登记造册的习惯。而随着民间逐步接受新的历法,将正月作为新年龄增长的标志开始逐渐推广开来。

创制浑天仪与《太初历》的西汉天文学家——落下闳

西晋海西公曾经问当时的名士董勋一个问题:“俗人正日饮酒,先饮小者,何也?”——民间正月初一日宴会,为什么是最小的人先接受大家的敬酒呢?对于这个极为不符合儒家思想的习俗,董勋这样回答:“俗人小者得岁,先酒贺之,老者失岁,故后与酒。”对于小孩子来讲,元旦那天是年齿增长的大喜日子,所以要祝贺;而对于年岁渐高的老年人来说,每过一个元旦就意味着寿命又减少了一点,所以不宜过于庆贺。(《太平御览·时序·元日》)

事实上,哪怕在我们现代生活中,依然残留着这个习俗的影子。对于年岁较高的老年人来讲,最忌讳的话便是“长命百岁”,个中缘由,一想便知。只是从上述例子可知,到了东汉末年、西晋初期的时候,民间已经由年末增岁变为了年初增岁,新历法的推广可谓深入人心。

虽然如此,但政府所掌握年龄与民间实际年龄存在一年差距的现象依然没有发生根本变化,这一问题到了唐代方得以解决。

在今天吐鲁番地区出土的大量唐朝文书中,有一件《唐残手实》的公文颇为引人注目。它的内容主要为西州都督府发给当地官府通知进行人口统计工作的公文,详细内容为:“当户来年手实,件通如前,无有加减。”

手实如同秦汉时代令百姓自己申报年龄等户口信息一样的文书,即百姓自己或请人亲手写就的文书,所以叫做手实。这件公文中说“来年手实”,即表明唐朝官府已经注意到了上述那个问题,在命令百姓填报年龄时,填报的是第二年的实际年龄,而非是当年制造户籍时的年龄。

其实,秦汉时代之所以未能想到这么一个简单的办法来解决上述弊端,归根结底的原因还在于当时的历法知识淡薄及新旧立法知识仍在激烈的交锋当中。而当新历法深入人心之际,又因为政府工作传统的强大惯性而给新统计方法的采用造成了不小的困难。

另外,秦汉时代官府对于普通百姓征伐最重要的便是劳役,而成丁与未成丁之间最大的区别便是劳作天数、劳作强度的差别。对于秦汉王朝来说,账面上的小孩子多一些,并未造成多么严重的损失,并没有多少改革的动力,因为无论年长、年少都需要承担徭役,最重要的是要保证人口的不漏报即可。

而到了唐代,赋税成为了朝廷比较看重的部分,未成丁只需缴纳成丁赋税的一半,甚至可以不交。这样一来,纸面上的年龄差距对于唐以后的王朝来说便成为了一件难以忽视的巨大损失,所以朝廷对于加强民众年龄的统计充满改革动力。总的来说,维护王朝强有力的统治,成为了中国古代历代王朝对人口统计工作进行不断革新的源动力。

参考资料:

张荣强《从“岁尽增年”到“岁初增年”》,《历史研究》2015年第2期。