返回目录:佳句赏析

慈禧太后的初期活动是秘密进行,她先将光绪帝的老师翁同龢革职赶出宫,因为翁支持光绪帝的变法;而后又任命亲信荣禄为直隶总督统率北洋三军,从而掌握了军权;接着又命刑部尚书崇礼兼署步军统领,从而控制了京城的警卫权。而后慈禧太后又与荣禄等人密谋,准备在十月九日于天津举办阅兵仪式,借此机废掉光绪帝。

这一系列活动,光绪帝都看在眼里,而后慈禧又当着众大臣的面,将光绪帝训斥一番,这更加让皇帝觉得大势不妙,于是他就让杨锐带了一道密诏给康有为:“今朕位几不保,汝康有为、杨锐、林旭、谭嗣同、刘光第等,可妥速密筹,设法相救。”可能是这个变故让杨锐未曾料想到,他拿到皇帝的密诏后,不知什么原因,过了五天才交给林旭。光绪帝一直得不到消息,于是他又托林旭带给康有为一份密诏,他劝康等人赶快逃走。

湖南会馆文保牌及介绍牌

转天康得到密诏后,立即找来了梁启超、谭嗣同、康广仁等几位在南海会馆内商量对策。但他们既无军队也无钱粮,想不出如何把光绪帝救出来,几人只是在那里抱头痛哭。最后,还是谭嗣同想出了个办法,他提出去找袁世凯,请袁发兵包围颐和园,迫使西太后让权。康有为觉得这个办法不妥,他认为光绪帝不太可能同意这么做,但众人也想不出其他妙招,于是众人就同意谭嗣同去跟袁世凯交涉。

在某天夜里,谭嗣同见到了袁世凯,谭向袁出示了光绪帝给他们的密诏,而后谭问袁,救不救光绪帝?袁说,一定要救。而后袁回到天津,他把谭嗣同跟他的谈话告密给了荣禄,而荣禄当夜进京,立即将此况报告给了慈禧太后。

关于这段历史,当代学者有着不同的见解,究竟这件事的真伪如何,在这里就不展开讨论了。但九月二十一日凌晨,光绪帝刚一出门,就被荣禄的卫队围了上来,这些人称是奉西太后之命要请光绪帝到中南海,而后皇帝就被关在了中南海的瀛台。慈禧见到光绪帝后,将其大骂一顿,从此皇帝就被关在这样一个小岛上。

大门紧锁

谭嗣同等人本来还在等待着袁世凯的好消息,但后来的变化让这些人完全没想到。而后清军查抄了南海会馆,同时逮捕了康有为的弟弟康广仁。到此时众人才明白情况有变,梁启超立即逃进了日本使馆,而谭嗣同仍然跟大刀王五商议,他想请王五潜入瀛台,把光绪帝抢出来。但那里看管极严,这个计划无法实施。王五劝谭嗣同跟他一块儿出逃,但谭坚决不肯,并把随身的宝剑赠送给了王五,让王逃出了京城。

之后谭嗣同前往日本使馆找到了梁启超,他劝梁赶快逃走。二人一起去拜访了英国传教士李提摩太,想通过李提摩太以外交途径救出光绪帝,可惜事情未能办成,而后梁启超在日本公使的帮助下逃到了日本。

在这极其危险的关头,多人劝谭嗣同逃出京城,他都一一拒绝,按照《国闻报》上的记载,他慷慨地说:“丈夫不做事则已,作事则磊磊落落,一死何作惜!并且外国变法无有不流血者,中国以变法流血者,请自嗣同始!”谭嗣同说大丈夫做事就要光明磊落,他认为外国的变法没有不流血的,而为中国变法所死者,他想做这第一人。

不知他们去执行什么要务

关于谭嗣同为什么不逃走,历史上有三种不同的说法。其中之一,就是谭嗣同担心自己逃走之后,他的父亲谭继洵会受到牵连,而此时谭继洵正任湖南巡抚,因此谭嗣同的不逃离,被人解释为这是一种封建伦理道德。但李喜所认为这种说法太过牵强,因为谭嗣同已经考虑到这件事必然会牵扯到自己的父亲,所以,他在事发之前曾经仿照自己父亲的笔体写了几封家书,以父亲的口吻来责骂自己参加变法维新,并且在信中说“不忠不孝,要脱离父子关系”(谭吟瑞《记祖父谭嗣同二三事》),而这几封信果真被清军搜出交了上去。

第二种说法,则认为谭嗣同的等死是改良主义者消极无力的表现。而第三种说法,则认为谭的等死集中反映了他革命民主主义思想和改良主义政治实践的矛盾。对于这两点,李喜所也一一予以了辨析,他认为这两种说法都不能令人信服。

谭嗣同被杀后,谭继洵经湖广总督张之洞、两广总督谭仲麟的保奏,仍被革职回乡。不知谭嗣同的这几封假信是否起到了作用。经过一番分析,看来谭嗣同不逃走也并非只是考虑到家人的后果,更多者,很可能如其所言,他真的想用自己的血来唤醒民智。

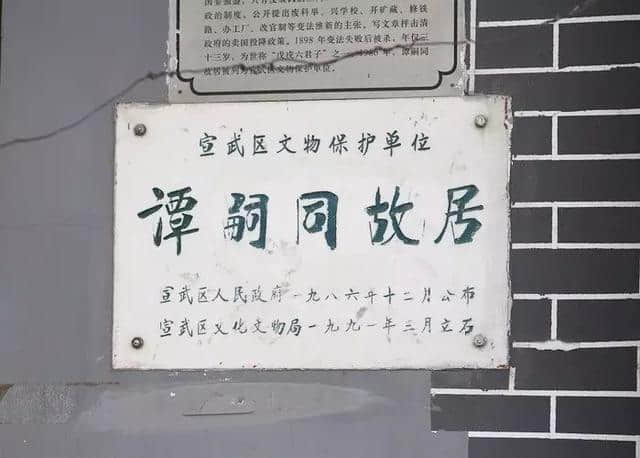

谭嗣同故居文保牌

九月二十五日,谭嗣同、杨锐和林旭同天被捕,刘光第听到消息后主动投案,而在此之前,清廷已经逮捕了康广仁和杨深秀,这六人被关在了刑部监狱。王五得知后,贿赂了狱卒一些钱财,所以能给谭嗣同送一些饭菜,同时他跟谭秘密商议劫狱之事,但谭仍然拒绝王的提议。

关于在狱中的情形,黄秋岳的《花随人圣盦摭忆》中有《狱卒谈六君子及三忠》一文:“谭在狱中,意气自若,终日绕行室中,拾取地上煤屑,就粉墙作书。问何为?笑曰:‘作诗耳!’可惜刘不文,不然可为之笔录,必不止‘望门投止思张俭’一绝而已也。林旭秀美如处子,在狱中时时作微笑。康广仁则以头撞壁,痛哭失声曰:‘天哪!哥哥的事要兄弟来承当。’林闻哭,尤笑不可仰。既而传呼,提犯人出监,康知将受刑,哭更甚。刘光第曾在刑部,习故事,慰之曰:‘此乃提审,非就刑。毋哭!’既而牵自西门出,刘知故事,缚赴市曹处斩者,始出西门,乃大愕。既而骂曰:‘未提审,未定罪,即杀头耶?何昏愦乃尔!’同死者尚有杨深秀、杨锐,无所闻。惟此四人,一歌、一哭、一笑、一詈,殊相映成趣。”

这位狱卒名叫刘一鸣,此人说自己不识字,但他却看到谭嗣同神情自若地每日拾煤渣并在墙上作诗;而林旭则十分安静,时不时地微笑;康广仁痛苦不已,因为他觉得事情是哥哥康有为所做,但却抓自己来顶罪。三天后,就有人将他们从监狱中押出,康广仁觉得要被砍头了,于是哭得更厉害。但刘光第因为在刑部工作过,知道审犯人的程序,他劝康不要哭,告诉他这不是去砍头,只是去提审。然而当他们走出监狱时,却直接出了西门,刘光第立即就明白了,出西门就是要斩首,而此时他们完全没有经过审讯和定罪,这让刘十分地愤怒。

故居入口处

因为这几日间有很多人鼓动慈禧太后赶快将这几人杀掉,他们的担心是因为康有为的逃走,这些人跟慈禧说,康有为出逃之后,说不定会把洋人引来救这几人。这些人的说法也引起了慈禧的担心,于是不通过审判,直接命军机大臣刚毅将这六人押赴菜市口刑场,下午四点将这些人斩首,这就是著名的“戊戌六君子”。而谭嗣同被斩时,年仅33岁。

谭嗣同在监狱期间,于墙上写过多首诗,流传下来者仅这一首《狱中题壁》:

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

这首诗写得极有气势,已然成为了谭嗣同诗歌的代表作。这首诗中写到的张俭是东汉末年人,他当年因为弹劾宦官侯览而被反污为结党营私,于是他被迫逃亡,但天下人却看重他的品格,都冒着危险掩护他。

院中今况

所以此诗的第一句是说,康有为、梁启超等人逃离之后,一定会得到有识之士的保护。而此诗的第二句则指的是自己,杜根本是东汉安帝时的郎中,那时的邓太后临朝听政,而杜根劝邓太后还政于皇帝,太后大怒,命人将杜根摔死,但行刑的人感动于杜根的仗义直言,于是他手下留情,没有将杜根摔死。邓太后派人来检查时,杜根装死三天,而后眼中生蛆,太后才相信他真的死了,杜根也最终逃了出去。而此诗的第三句则是说,无论康、梁逃走还是自己留下来等死,其实这两种做法都是一样的伟大。

对于这首著名的诗,历史上也有不同的说法,据说这首诗从监狱传出时,原诗的写法本是如下:

望门投趾怜张俭,直谏陈书愧杜根。

手掷欧刀向天笑,留将功罪后人论。

而今我们见到的这首流传甚广的诗,其实是经过了梁启超的修改,因为梁听到谭被杀的消息后十分地悲愤,他写出了一篇《谭嗣同传》,以此来纪念这位为国而死的英烈。

诗意的生活

谭嗣同故居位于北京市北半截胡同41号。从烂缦胡同穿过到南半截胡同,在烂缦胡同中段看到一新修的仿古建筑,在此门前看到五六位带着红箍的中老年妇女,每人坐在一张破椅子上,不知在八卦着什么事。我从门口经过,这几位先进分子警惕地盯着我的一举一动,我觉得自己从形象上讲不像个坏蛋,与其被动地被她们盘问,还不如主动出击,古人说“进攻是最好的自卫”。我直接问谭嗣同故居在哪里,果真奏效,几个人互望一眼,明显地看出她们的茫然,其中一位看上去最年长者,还是她有应变经验:“你说的这个人不知道,但我们旁边的这个也是个有名的故居”,我抬头一看,果真墙上嵌着文物保护牌,此处乃是湖南会馆。

保护牌的下面还有一个金属牌,写明了这里发生的英雄事迹,说1920年毛泽东曾在此居住,并召开湖南旅京各界驱逐军阀张敬尧的大会,看来此处可称是革命圣地了,可是在我的寻访计划中不涉及这个板块,也就只好从略了。我接着问几个大娘湖南会馆的门牌号,她们纷纷站起来围着门看一圈,果真没有,于是给我出计谋:“你到前一家看看,再到后一家看看,中间就应该是这里的门牌。”

悠闲

我谢过她们的主意,按其所说瞻前顾后,前面是99号,后面是103号,看来此面是单号,于是算出此馆为101号。我向几位大娘汇报我的推论,几位都笑了,连夸我聪明。说话间,其中一位大娘说:“时间到了!”几位老太太闻言立刻站起身,纷纷搬起椅子各奔东西,以至于我都没来得及问清楚她们几个到底在此执行什么机要任务。

入南半截胡同,门牌是1号,已经是南半截胡同的最北端,向北望去,已是一大片巍峨的现代化大楼,见此马上心凉了大半截,看来又全拆平了。但还是不死心,向1号院的一位老太太打听,她果真说北半截胡同前几年早拆了,这话即刻让我死了心,可能是因为天太热,老太太站在那儿喘了两口气,接着说:“你拐过弯去到另一侧,那儿还有几间房也算北半截胡同的。”

家常

人真是容易绝望也容易有希望,谢过老太太转入一条不知名的街,前行50米再右转,则进入了菜市口大街。哪里有什么胡同呀,但走到这里也只能在附近瞎找。果真,菜市口大街门面的门牌上写的是“北半截胡同”。这太奇怪了,但不管它,前行了三个门洞就找到了41号,门旁的墙上果真嵌着谭嗣同故居的文物保护牌。

从门廊上排列的两大排电表的数量看,现在院内住着近20户人家。进院视之,当然跟猜测的一样,是个大杂院,院里横七竖八地盖着一些私搭乱建的小窝棚,格局已经完全看不出,唯一引起我注意的是院里一棵枯死的石榴树。石榴树旁一位妇女坐在小板凳上洗衣服,旁边站着一位老太太,腰间扎着围裙,扠着两只手,跟那洗衣女痛骂某人,听一句就知道又是在骂儿媳妇。