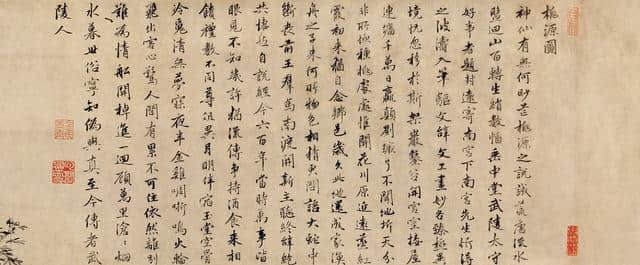

返回目录:佳句赏析

东晋时代的士大夫陶潜是古代文艺创作的源泉。靖节先生曾作《桃花源诗并记》,美术作品中有一大类即《桃花源图》。故宫博物院藏有一款康熙朝笔筒,外壁即以此图为装饰。

清 康熙 青花釉里红人物故事图纹笔筒 高14.5厘米 口径13.9厘米 足径12.9厘米 故宫博物院

陶渊明生活在东晋末期和南朝刘宋易代之际,战乱频仍,民不聊生。陈寅恪在《<桃花源记>旁证》一文中指出:“西晋末年,其不能远离本土迁至他乡者,则纠合宗族乡党,屯聚堡坞据险自守,以避戎狄寇盗之难。”

靖节先生很可能从这一社会现象和传说中汲取灵感,创作出这篇描绘中国式乌托邦的典型作品。后世遂以“世外桃源”称呼太平胜景,继而数十代华夏子孙皆视其为心目中理想社会之象征。

陶渊明 网络图片

早在唐代中期就有几位文人士大夫记载了他们所见过的以《桃花源记》为内容的图像。权德舆(759~818年)所作的《桃源篇》诗中有“小年尝读《桃源记》,忽睹良工施绘事”的句子,明确提到亲眼所见根据《桃花源记》内容所绘的精致画面。诗里还有不少对画中景象的具体描述,如“渔舟远远逐桃花”、“庞眉秀骨争迎客”等。从诗中“石髓云英甘且香,仙翁留饭出青囊。相逢自是松乔侣,良会应殊刘阮郎”等句子中指涉的几个仙界典故来看,当时人似乎倾向于将“桃源”视为传说中的仙境之一。

从这件清康熙瓷笔筒上的《桃源图》出发,这里盘点历代存世绘画作品的“桃源图式”。

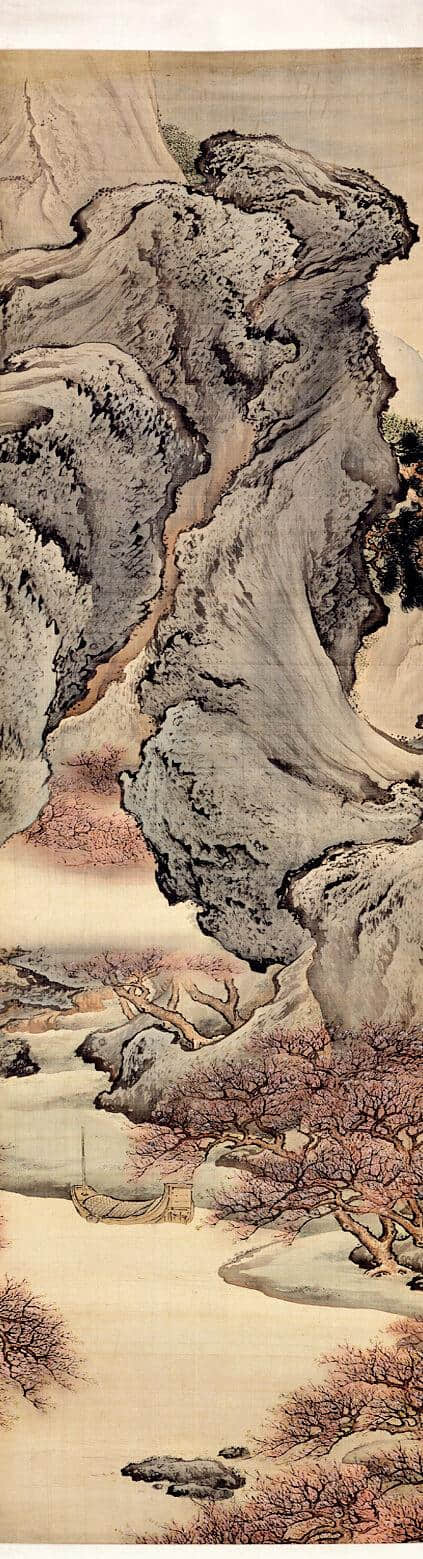

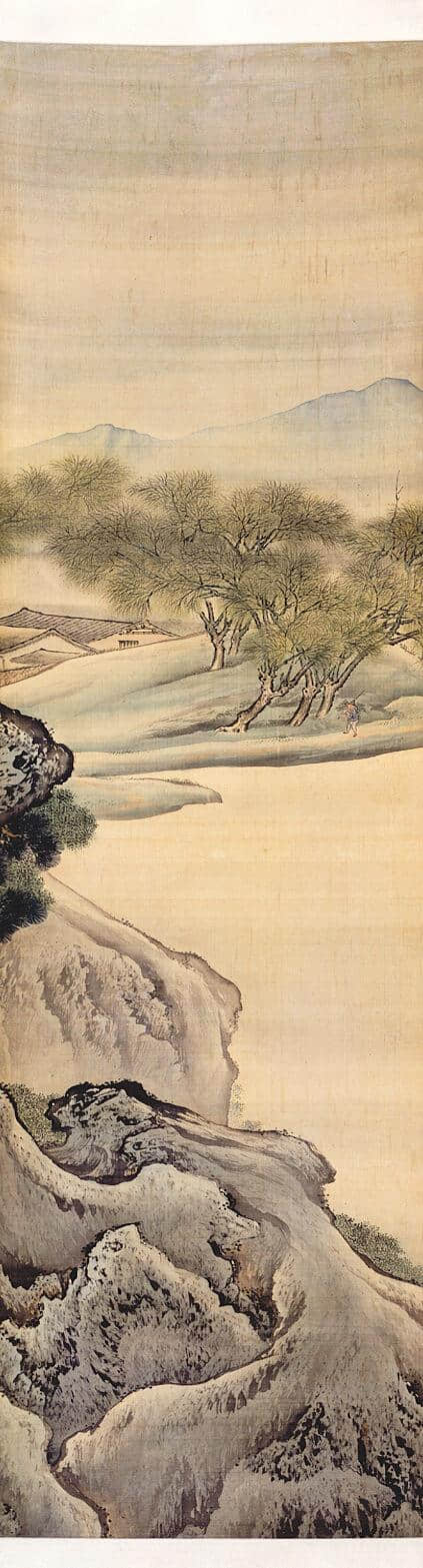

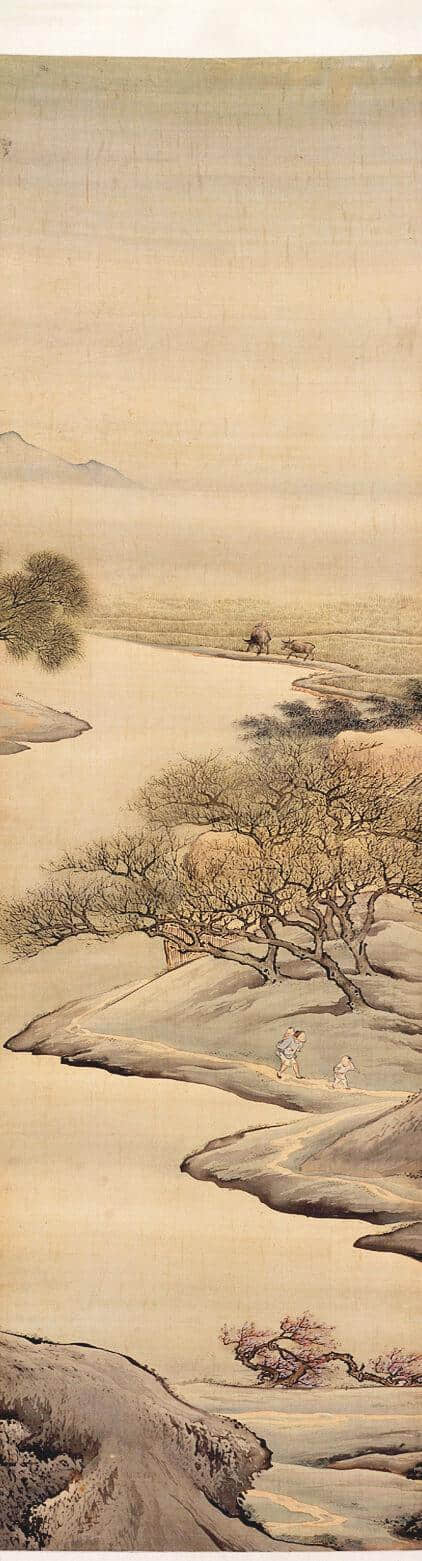

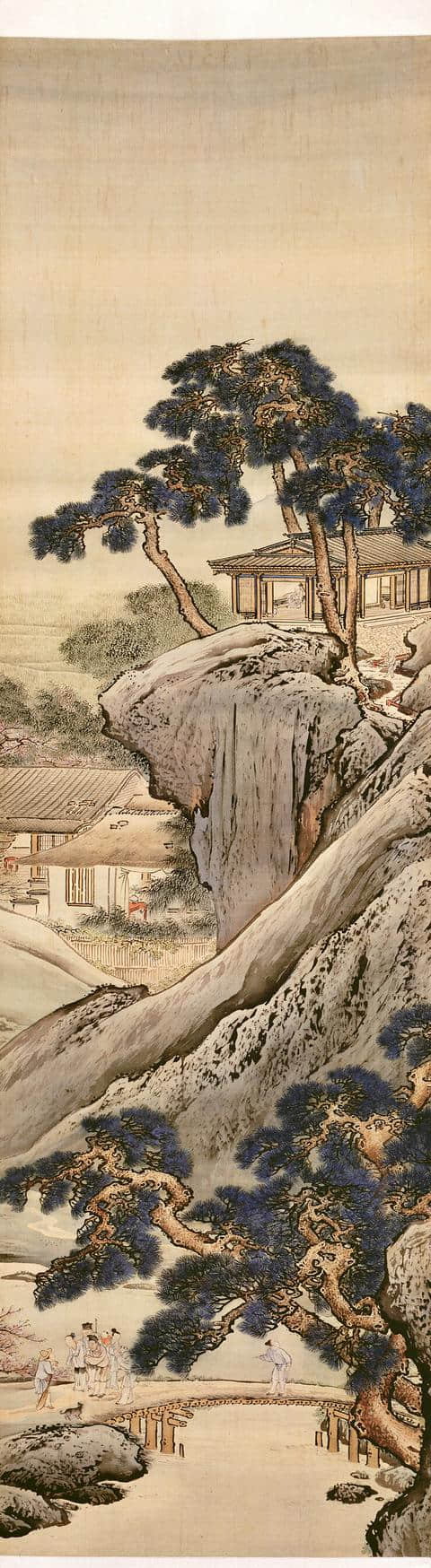

清 袁耀 《桃源图》屏(十二条中六条)(1746年) 绢本设色 故宫博物院藏

清 袁耀 《桃源图》屏(十二条中六条)(1746年) 绢本设色 故宫博物院藏

清 袁耀 《桃源图》屏(十二条中六条)(1746年) 绢本设色 故宫博物院藏

清袁耀《桃源图》屏十二条,韩愈(768~824年)曾留下了一首赓续之作——《桃源图诗》。诗中有一对子不但描绘了图画内容,还提到了画卷的真实模样:“流水盘回山百转,生绡数幅垂中堂”。如今,如此占据多幅画绢、高悬于厅堂内的《桃源图》已经很难见到了。不过,故宫博物院藏有清代画家袁耀的《桃源图》屏十二条,其规模可以让我们领略韩愈所题《桃源图》的当年风采。

清 袁耀 《桃源图》屏(十二条中六条) (1746年) 绢本设色 故宫博物院藏

清 袁耀 《桃源图》屏(十二条中六条) (1746年) 绢本设色 故宫博物院藏

清 袁耀 《桃源图》局部(1746年) 绢本设色 故宫博物院藏

这组《桃源图》屏条为重彩山水画,场面宏大,在其中两幅上分别绘有渔人与村民相谈和渔舟泊岸的细节。因为袁耀同其父袁江曾受聘于在扬州经营盐业的山西尉姓大族,“凡尉姓各家,无论堂、屏、卷、册、灯笼、扇之类,无不应有尽有”,所以他在得天独厚的环境里积累了丰富的经验,能够在处理如此巨幅作品时得心应手。

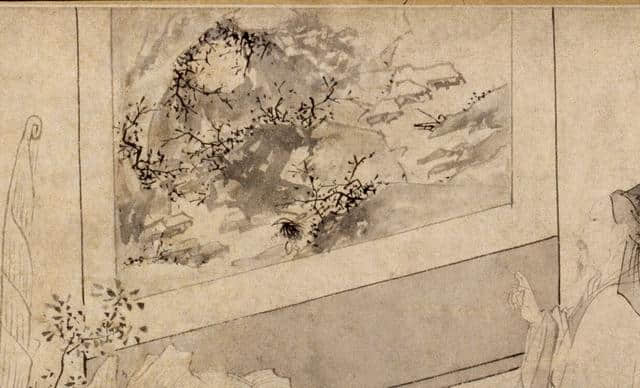

明 杜堇《古贤诗意图》卷(居部) “ 韩愈《桃源图》” 横108.2厘米 纵28厘米 故宫博物院藏

明 杜堇《古贤诗意图》卷(居部) “ 韩愈《桃源图》” 横108.2厘米 纵28厘米 故宫博物院藏

明杜瑾《古贤诗意图》之“韩愈《桃源图》”,明代画家杜堇(活跃于15世纪中叶至16世纪初)曾作《古贤诗意图》卷,其中一段即为“韩愈《桃源图》”,描绘诗人韩愈面对大幅《桃源图》轴欣然命笔的场景。对照韩愈的原诗,可见杜堇忽略了“生绡数幅垂中堂”这一细节,因为画中的诗人面对的只有一幅大尺寸挂轴。

“画中画”细节

虽说《桃源图》在杜堇的作品中仅仅是幅“画中画”,可也刻画得细致入微:近处有头戴斗笠身披蓑衣肩扛船桨的渔人,在他身后的山外河滩边,停泊着插着篙杆的渔艇,传世《桃源图》中的典型标志人和标志物都清晰可辨。