返回目录:佳句赏析

有一种说法叫“明亡于党争”,此处的党争,往往被人特指为东林党与“阉党”的政争。当时,两者的代表有如顾宪成、高攀龙、杨涟、魏忠贤、崔呈秀等人,现在,他们逐渐沦为一种“符号”,其人其事满足了后人出于不同目的消费需求。

然而,在被“消费”的过程中,两“党”的形象难免被简单化、片面化乃至扭曲,本局曾发文(《东林党究竟是个什么样的党》,对东林党人有过普及性的介绍,作为东林党人的对立面,为免厚此薄彼,有必要说清这样一个问题:“阉党”究竟是个什么样的“党”?

何为“阉党”

顾名思义,阉党即“阉人的党羽”,以儒家价值观来衡量,这是在骂人,如同骂“婊子养的”,这么难听的名词,自然不是自称。

“阉党”一词并非明朝人的发明,东汉就有了,《东观汉记》载:

“荀昙……乃相与共除阉党,后昱与大将军窦武谋诛中官,与李膺俱死,昙亦禁锢终身”。

这是阉党一词第一次出现,主要指中官。

在皇权时代,佞幸、奸臣、阉党,都是背负着负面形象的群体。奸臣指大奸大恶之臣;佞幸指投君上所好,使君上沉迷游乐之人,这部分群体最杂,很难被自居正人君子的士大夫认可。

在明代,“阉党”最初并非官方称呼,官方称为“逆党”。多数明末清初史料用的是“逆党”来称呼后人印象中的“阉党”,如成书于顺治年间的编年体史书《国榷》,全书只出现过1次“阉党”,而“逆党”则有30次。

明代的“逆党”成分很复杂,并无很强的地域性,只是一个被崇祯帝确立的边界。崇祯时期,皇帝给“逆案”定下七等,不少内阁及六部成员、督抚都在其中。有意思的是,前几等中,除了魏忠贤爪牙崔呈秀,其出身多来自科举正途之外的杂流。

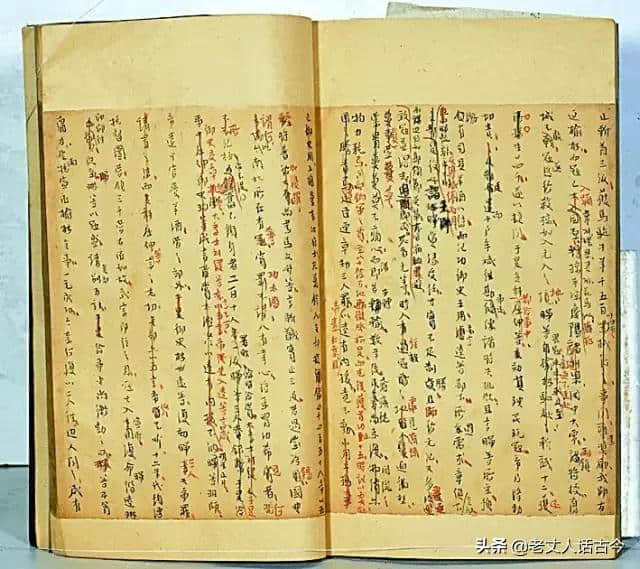

▲朱批万斯同的《明史稿》。

即如清人修纂的《明史·阉党传》中,其所收录者,活跃在明末的官僚有36人,除了许显纯等3人外,余下33人多出身进士,无怪乎清人将阉宦之祸的锅给了士大夫:

“中叶以前,士大夫知重名节……明代阉宦之祸酷矣,然非诸党人附丽之,羽翼之,张其势而助之攻,虐焰不若是其烈也。……用垂鉴诫”。

“逆党”与“阉党”

后世理解的“阉党”一般指魏忠贤及其党羽,然而“魏逆”变成“魏阉”、“逆党”转化成“阉党”,并非一蹴而就。

崇祯帝登基后,亲自惩办了魏忠贤、客氏、崔呈秀等人,又屡次钦定逆党名单。崇祯二年三月,皇帝将逆党名单诏示天下。逆案“七等”,士大夫基本排在后四等。

这些名单是怎样定下来的?《阉党传》记录了这一过程:

方忠贤败时,庄烈帝纳廷臣言,将定从逆案。大学士韩爌、李标、钱锡不欲广搜树怨,仅以四五十人上。帝少之,令再议,又以数十人上。帝不怿,令以赞导、拥戴、颂美、谄附为目,且曰:“内侍同恶者亦当入。”爌等以不知内侍对。帝曰:“岂皆不知,特畏人怨耳。”阅日,召入便殿,案有布囊,盛章疏甚夥,指之曰:“此皆奸党颂疏,可案名悉入。”爌等知帝意不可回,乃曰:“臣等职在调旨,三尺法非所习”。帝召吏部尚书王永光问之,永光以不习刑名对,乃诏刑部尚书乔允升、左都御史曹于汴同事,于是案名罗列无脱遗者。

这段史料说明,起初,廷臣不愿意扩大“逆案”的打击面,然而崇祯帝意欲扩大,他对廷臣步步紧逼,在拟定的逆党名单中已有的四五十人里,再加十几人,又将“内侍同恶”者加入,最后列入所有写了颂魏忠贤奏章的官员。

可以说,崇祯帝一手构建了“逆党”,在这个名单里,那些“赞导、拥戴、颂美、谄附”魏忠贤的,有几百人。

“逆党”之名转为“阉党”,很大程度上出自江南士大夫的“污名化”,崇祯时期,关于魏忠贤的小说诗歌广为流传。长安道人的《警世阴阳梦》称魏忠贤青楼嫖赌患疡发疮,自阉入宫后诬陷忠良,极尽丑化之能事。《梼杌闲评》又大肆揭露魏忠贤的丑。“阉党”的负面形象深入人心,以致清修《明史》设立 “阉党”名目,不可谓不是此种负面之余波。

崇祯帝给逆案定的七等中,士大夫基本排在后四等,越往后排,则越有可能是“被逆党”、“被阉党”。

▲崇祯帝与袁崇焕。

兵部尚书阎鸣泰是袁崇焕的老铁,两边都吃的开,后因歌颂“厂公”,被划为“逆党”;而同样歌颂厂公的袁崇焕,被划为东林。其实,无论是从地域上,还是师承、履历上来说,袁崇焕和东林都没啥关系。

礼部官员张瑞图因好书法,“为忠贤书碑,”就被崇祯帝以“逆党”罪之,“坐赎徒为民”。内阁首辅温体仁两边都不站队,最终被清流划入“逆党”,明史又将其列入奸臣传。

有的还被迫转向逆党,即如魏忠贤的爪牙崔呈秀,本是青年才俊,被东林党高攀龙弹劾后,为求羽翼投靠魏公公,后成了阉党的核心,一时风头无二。后来活跃于弘光政权中的阮大铖,早年也是在选录吏科都给事中时,被高攀龙给黑了,遂果断投身魏公公求摆平。

“东林君子”做事有时的确不那么“君子”。

“阉党”做了什么

人们常拿“阉党”当政来形容天启、崇祯两朝政治,甚至用来解释南明政治。实际上,“阉党时代”、“阉党政治”只有三年,其他更多是各种人事、利益、团体的一般性党争。

细读《明熹宗实录》,会发现前三年和后三年是截然不同的两个时间段。天启皇帝似乎是完全不同的两个人,只在一些极微小的地方才能看出一个人不可改变的性格痕迹。但造成转变的关键资料——《明熹宗实录》中天启四年全年的原文已丢失,我们见到的资料,内容选择上带有极强烈的东林色彩,使得我们很难判断天启四年为何会有如此骤变。

但可以确定的是,天启四年,杨涟上疏骂魏忠贤有二十四大罪一事,促使政争白热化:一方在快打倒另一方的时候,被绕床痛哭的另一方打倒。经魏忠贤与锦衣卫的密切配合,东林党人几乎被逐出朝廷,倒台的被彻底定性为奸党、东林党,并被编入“东林点将录”。失败一方自称此事为“缙绅之祸”,崇祯朝许多复起官员认为,被贬乃因为抗“阉”。

▲著名演员金士杰饰演的魏忠贤。

天启六年,袁崇焕指挥的宁远之战获胜,努尔哈赤被炮击伤死去。魏忠贤主政的声望日显。

当时“甘镇奏捷,蕃育署丞张永祚获盗,并言忠贤区画方略”。浙江巡抚潘汝祯首次提出建生祠,之后海内争相望风献谄,督抚大吏阎鸣泰、刘诏、李精白、姚宗文等,争相颂德立祠,甚至提出魏忠贤和孔子并肩,天下风靡,章奏无巨细辄颂忠贤。

当时所有奏疏,咸称“厂臣”,大学士票旨,亦必曰“朕与厂臣”,无敢名忠贤者。天启七年魏忠贤的权威达到巅峰,国家也陷入狂热,被东林党人目为“阉党”的士大夫,此时可谓顺风顺水。崔呈秀几年时间就从河南道御史到了工部尚书、兵部尚书。

崇祯登基后,魏忠贤落败,“阉党”的好日子才到了头。

明亡于党争?

定“逆案”之举,提高了崇祯的权威(今天可以看到大量夸赞崇祯为圣明君主的奏章⑧),在此之后,天启末期的极端狂热已结束,但党争并没有结束,双方依然给对方安插罪名,到南明诸朝,“逆案中阮大铖等卒肆毒江左,至于灭亡”,甚至延续到了清朝的陈名夏之死。

后人常谓明亡于党争,若细究起来,有可能是夸大其词。党争起于皇帝懒政,烈于皇权弱势,弱于勤勉君王。万历不亲政但并非不问政,依然垂拱而治,其时代党争并没有所说那么激烈。光宗、熹宗弱势,党争彻底激化,甚至有三年的“阉党政治”,这一时期,明王朝最狂热、最折腾、最脆弱,钱粮征不上来,军饷发不出去,岌岌可危。到了崇祯朝,通过处理逆党而获得权力与权威的崇祯帝,将党争控制在极低的烈度范围内。失控的舆论、军事的失败,以及乱七八糟的国家战略,皇帝的急于求成,或许更是将王朝推向灭亡境地的主因。