返回目录:佳句赏析

人在生活中体察人事有一个视角问题。视角的择取导致偏见的形成。而偏见扩大的结果,就是形成西方心理学或新闻传播学中所谓的"stereotype",中文翻译为“刻板印象”。它的主要意思是说人们的认知,是无法全知的,因为材料的有限,对某些人事往往有先入为主,形成概括性、普遍性、固定性的看法,而忽视个体差异。

清.叶衍兰《清代学者像传》第1集里的姚鼐像

我们在生活中,有太多的误解,推而远之,在公共领域里,存在有太多的争执,往往就源于这种刻板化印象。我们所指责的、所坚持不让的“这样”、“那样”,往往就已经失其本真。

我自能读的几本书以来,素不喜桐城文章,也不喜欢桐城人物。对方苞、刘大魁、姚鼐这些开山祖师都简直可以用嗤之以鼻来形容,更别说那些等而下之的喽罗末流了。

印象中桐城文章陈腐无味,桐城人物头巾气十足,古板方正迂腐腾腾,唯一感觉有个性神灵活现的像方东树,又近乎攘臂叫嚣无理取闹,那种固执蛮横的性格让人喜欢不起来。又向来有一个看法,以为中国文章,墙基始败坏于唐宋八家,至极于桐城文派,已被摧毁的面目全非,凌坏殆尽。看昭明文选一路下来,中国汉字的排列组合是何等高粹华美,到了韩柳苏欧,已经是强弓之弩力不从心,进而为《望溪先生文集》诸作,已然尸居余气形神分离。

建于明洪武初年的桐城文庙,为姚鼐常至之址

因为文章一旦成为载道的工具,义理的附庸,“文学”得以成为文学的“文学性”(literariness)被抽离,文章的美感也会随着流失,诗性的语言特征也悄然隐没。记得若干年前,读张舜徽先生《壮议轩日记》,看到张公屡屡劝人从桐城派入手学古典文章,斯人也有斯论,简直匪夷所思,多次与友人谈起此事,訾笑此老固绝顶聪明横绝一世,有时候也不免脑袋生锈了。

平日里翻读清人文集,也基本跳开桐城诸公,避之若浼,可见厌薄之深。

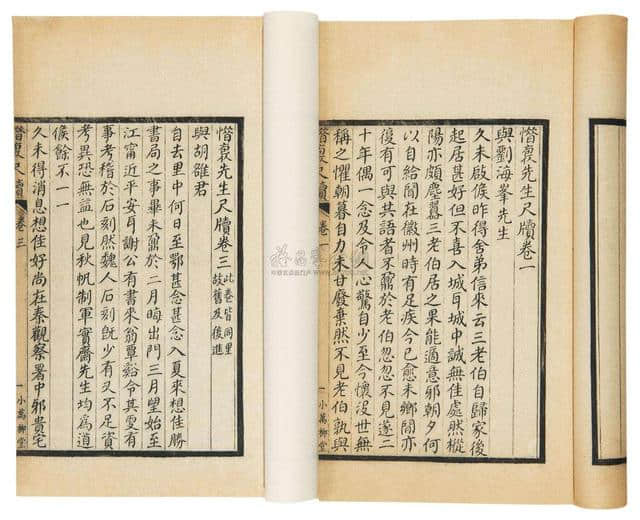

前几天逛图书馆,发现新进了一本《惜抱轩尺牍》,北师大2013年出版,这是此前未经眼的,见猎心喜,遂携以归,认真翻阅,生发了很多意外的感想。

这批书信是姚氏与亲友、弟子等书信的集结。这批书信总有数百封之多,姚氏生前并无意编辑出版,是其弟子陈用光出于对老师的尊敬和爱戴,不断有意地搜集、访求和整理,终在道光二年(公元1822)姚鼐去世八年后辑录成书,并付诸剞劂。

清宣统元年,小万柳堂据海源阁本重刊《惜抱轩尺牍》

没有材料和信息可以透露姚鼐本人是否知道或预见这批信件会在身后被公布出版。总体上,就文字和内容而言,这批书信是非常私人化的产物,面对的对象又是“与亲故者,亦兼及家人琐琐事”(梅曾亮序),几无所避忌,写的非常率性、坦诚,轻松,绝少矫伪,文字所衬托的内心世界是非常坦白的。涉及的内容又非常的广泛,庭闱琐屑,讲学论文,臧否人物,以至于竹头木屑马勃牛溲种种琐事、种种心事无不托诸于信札,实为其言为心声的托寄。

这批信件可以说是姚氏暮年的“心影录”,学术观点也是其“晚年定论”,可觇其一生立身出处行止归依,更可瞥一代学术沉浮起降之端倪。

就我个人而言,阅读这批书信,最大的收获在于“重新发现姚鼐”。

现桐城中学内姚鼐当年手植银杏树

通过这些书信所构建的姚鼐形象,与我印象中的完全不同,可说对之前“刻板化”的姚鼐形象造成某种程度的消解甚至是颠覆性。在我之前的视阈中,姚鼐只是一个编纂了一部张扬古文传统选本的“卫道者”,一个完善并实践桐城文派理论的“半吊子文论家”,脑海中自然呈现出的是一个典型的明清之际理学家形象,固执、陈腐、识少见卑、方正古板、虚伪矫饰、言语无味面目可憎,让人喜欢不起来。书信里透漏的姚鼐,实际上并非如此。

讲性格,他自然还是固执的,但那种固执其实是君子有所不为的坚持,对信仰、原则的一种护惜,实际上他为人非常温和宽容,古道热肠,乐于听取不同意见,平居乐易,不孤僻狷介,也丝毫没有通常道学传中人崖岸自高的习气,也不会动辄挥动道德大棒;论精神气质,他不是那种风流自赏放浪形骸“才子型”性情,更多是一种谨言慎行中庸正大的学者气象,也像典型的古代士绅那样,致仕归田后,“毅然以乡先达自居,勉之以修己之学,济物之功”(梁章钜《归田琐记·郑苏年师》),但为人不是严苛呆板的,实际上非常和易通达,随遇顺生,平和隐忍,有理想,有信仰,但绝对不会给自己或他人设置什么准绳,友人袁枚、程晋芳那样的疏狂不羁荡检逾闲,他有时也会尽朋友之责略为规劝,但更多是表现出一种理解和包容。

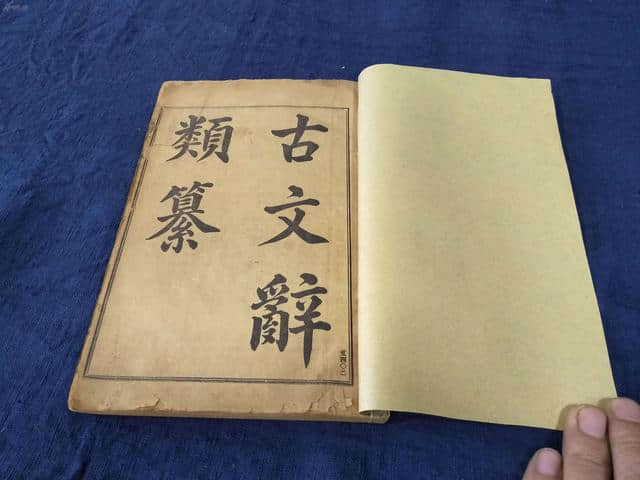

姚鼐编纂的《古文辞类纂》——我以为可和《昭明文选》并称双璧

对待儿女,也不一味板起脸孔,而能平心静气从容商量。在他的书信里,我们绝少看到对人对事意必固我式的求全责备,偶有指摘,也基本限制在学术观点上不做人身攻击;他一生以“师道”自居,不因循苟简,自信自身所持守的理念是超拔而永恒的,但并不因此始终端着架子,日移月磨成一伪君子,他实际是非常坦诚直率的,直面自己的困惑,指责当时学术于道的偏移,有惋惜有希冀但不愤世嫉俗,是大君子式的雍容谦和;摘下有色的眼镜,认真看他所写下的文字,实际上他的文章也极好,衡之有清一代,完全可跻身一流作手之列,只是表现出和汪中袁枚洪亮吉张惠言等人不一样的风格仪范,实际上,他自己对此也很自信,深信”文章必传”,在后半生默默耕耘着.........

这样的一份图谱和勾勒,虽然简单不全面,但大体就是书信里所展示出的晚年姚鼐形象。这是一个可爱的老头,让人亲近,也让人敬畏,温和,娴雅,热情,谦虚,决断,有毅力,有坚持,有原则,有信仰,有自信,“虽千万人吾往欤”,与此同时,内心又非常清高敏感,始终不忘小心翼翼地维护着自己的那份体面和尊严感,有时不免有点忸怩。

从现代心理学上看,实际上表现出一种“领袖型人格”(Leader)特征:有着巨大的人格魅力,容易让人亲近又使人不忘保持一份至高的敬意。桐城文派,向来祖述“三祖”:方苞、刘大櫆、姚鼐,承前启后发扬光大的中枢和核心人物实际上是姚氏。是姚鼐笼聚了一批志同道合的师友,进而推波助澜,将桐城文这样一种实际上是地方性小圈子相互影响、家学祖述性质的文学风格和理念绍介至全国。

姚鼐文集《抱轩遗书三种》白纸精刊

而姚鼐生前,并非朱筠阮元类的高官显贵,亦非钱大昕纪昀那样的学术领袖,不过一人事组织、司法部门中层官僚、地方书院讲师,在其身后,其理念却风行百年,以其为中心形成一影响深远的门派,在汉学成为压倒性的时代文化学术思潮中,蔚然成军隐若敌国,除开其本身主张的历史合理性之外,不能忽视姚鼐本人的人格魅力所起的巨大作用。

读其门生陈用光、梅曾亮、管同、刘开、姚莹等人真挚深情的追述、回忆文章,都不难深切地感受到这一点。

书信有数百封。其中除了一则“与刘海峰先生”(刘海峰即刘大櫆)是姚氏宦游京师时所发,其余均是乾隆三十九年(1774年)姚鼐辞官以后陆续写就。

辞官时,姚鼐四十四岁,按古人说法,是近天命之年。在那一年,他带着无奈和落寞决然远离政治、文化中心,蛰居故里,余生40年为谋求衣食、裁成人材常年奔走于安徽歙县、安庆、江苏扬州、南京等各地方书院主讲,最后殁于南京钟山书院。姚鼐的一生,论经历可谓平淡无奇,波澜不惊,无非做官讲学,其行藏用舍,像乾嘉时代学者所普遍选择的那样,前期志在兼济天下,此望不遂,退而讲学庠序,著书立说,以求立言不朽。

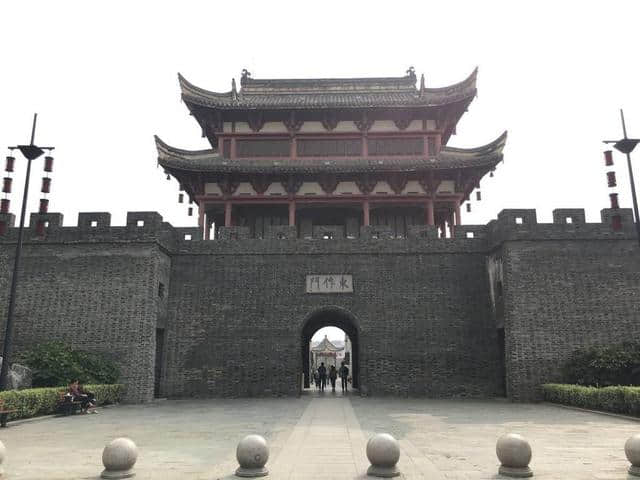

今日桐城内老街

乾隆三十九年(1774年)对姚鼐来说,是其生命中的关键点。那一年,按他自己的说法,是“以疾请归”(《古文辞类纂序目》),明眼人一看即知是个托辞。以彊仕之年黯然隐退,实际上有诸般无奈。做此重大的人生抉择,意味着从此改弦更张重寻人生的路径,姚氏当时内心也一定充满挣扎。姚氏当时及以后都没有提及当时心境,但从有限的材料中,我们也不难找寻出蛛丝马迹,还原一些当时姚鼐的真实境况。

姚鼐辞官时四十五岁,清朝制度,文官六十岁令致仕,留给姚氏的仕进时间只有十五年,而那时,姚鼐不过是刑部广东司郎中,后充四库馆纂修官,不过五品中层官僚,投闲置散的文学侍从之职,若非当道有力者的强援,可以想见余生只能在宦海中上下沉浮。在姚莹所作的行状中,这样写道,“文正公以御史荐,以记名矣,未授而公薨。先生乃决意去,遂乞养归里” (《朝议大夫刑部郎中加四品衔从祖惜抱先生行状》),“文正公”即刘统勋,是当时实际上的宰相,位高权重。

桐城一隅

姚氏受此顿挫,不免沮索,可能自觉在事功上难有作为,大概还有天意如此的宿命感和幻化感,因而直接促成了他挂冠归去的举动。

但这也只是直接而表面的触因。实际上,姚鼐居京师时,在学术思想上也难找到同道,心情是郁郁寡欢的。当时的京师,云集着一批汉学大师,讲求实学,文字考订、文献整理、经史考据俨然成为学术主潮,而姚鼐遵奉程朱,维护义理之学,在当时的主流学术圈,实际上难得合志同方之友,也属于聊备一格的小人物,自然不免郁郁寡欢。

乾隆三十八年(1773年)年初,四库馆草创,姚鼐亦因荐入局。此际四库馆臣,隐然以纪昀、戴震、钱大昕等汉学大师为中心(周积明《文化视野下的四库全书总目》),姚鼐厕居其中,比较受轻视,实际上和他们雅不相能。在姚莹的《行状》中,曾明白地提及此中景况:“纂修者竞尚新奇, 厌薄宋元以来儒者, 以为空疏 ,掊击讪笑之,不遗馀力 。先生往复辨论, 诸公虽无以难, 而莫能助也 。将归 ,大兴翁覃溪学士为叙送之, 亦知先生不再出矣, 临行乞言, 先生曰:诸君皆欲读人未见之书 某则愿读人所常见书耳 ”。

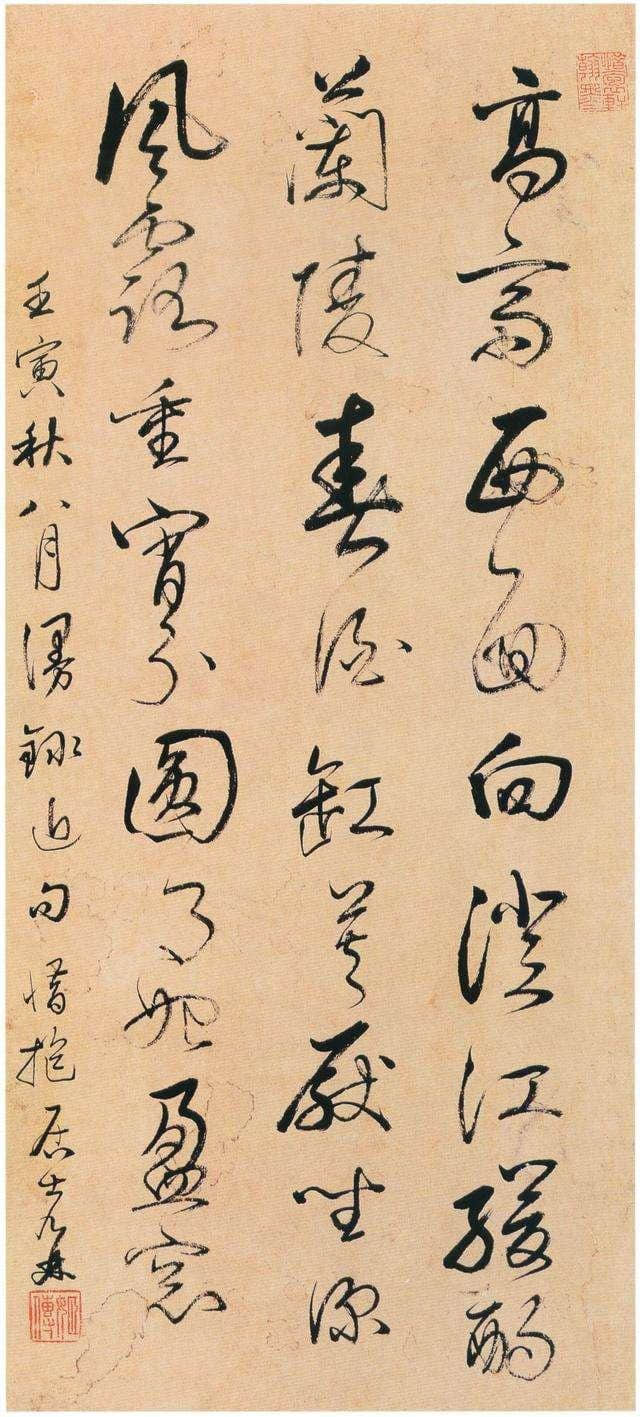

姚鼐书法

若干年后,在与朋友的书信中,偶然提及,姚氏依然若有恨声,近乎谩骂:“去秋始得《四库全书书目》一部,阅之,其持论大不公平。鼐在京时,尚未见纪晓岚猖獗如此之甚,今观此,则略无忌惮矣。岂不为世道忧邪?鼐老矣,望海内诸贤,尚能捄其敝也”,(卷三:与胡雒君)在姚氏的晚年书信中,这几乎是其唯一的一次失态。可见其衔恨之深,与当时受到的精神刺激之大。

姚鼐晚年的选择,从官场急流勇退,转而立志于文学与学术著述,不能不说在深层次与受到此种精神刺激有关.倘若不是这样,便很难解释姚氏此后半生的诸多举动、诸多主张,乃至心理状态。

这其实也是考察乾嘉时代陷入汉宋之争旋涡的学人的一个有力视角和向度。实际上所谓汉宋之争,并不泾渭分明,往往学人之间相互影响相互推动,在互相争论乃至互相刺激中发展,即使具体到某个体学者,其身上是汉学是宋学的归属其实也并不分明,那种对垒明确、截然两分的描绘泰半出自后世的拟设。姚鼐也是如此。

姚鼐的晚年,笼统概括地讲,其实只集中做了两件事,一是著书立说;二是裁成人才。

距今240年的"惜抱轩"银杏树

而二者又是互为表里的,最终目的又归为姚氏一生之宗旨:沟通汉宋,发扬义理。按姚氏自己的说法,“国家方盛, 时书籍之富, 远轶前代, 而先儒洛闽以来, 义理之学 ,尤为维持世道人心之大 ,不可诬也。 顾学不博不可以述古, 言无文不足以行远, 世之孤生 徒抱俗儒讲说 ,举汉唐以来传注屏弃不观, 斯固可厌。 陋而矫之者, 乃专以考订训诂制度为实学 ,于身心性命之说, 则斥为空疏无据, 其文章之士 ,又喜逞才气, 放蔑礼法, 以讲学为迂拙 ,是皆不免于偏蔽, 思所以正之 ,则必破门户 ,敦实践, 倡明道义 ,维持雅正” ,姚氏是对现状不满,思以矫之。

为此,姚鼐晚年勤于著述,投注极大的心力陆续写成《九经说》十九卷、《三传补注》三卷、“以通义理考据之邮”,实际上,这两本著作,姚鼐也是择取了汉学考据的方法论,力图以此为手段推导出新的义理见解,不能不说,这两部得意之作,是姚氏包容汉宋的学术企图的展现,也是汉学氛围下受刺激、求得时人接受的产物。

桐城一带安徽皖派建筑

而晚岁四十年萍踪漂浮,辗转书院,汲引才俊如恐不及,一方面是为衣食谋,另一方面则是有得英才教之培养读书种子传承自身理念的深层用意。早在乾隆三十七年,姚鼐还在京师,就曾致书刘大魁,表示谨守家法的决心,并希冀有“英异之才”与他同行,(王达敏《论姚鼐与四库馆内汉宋之争》)可以说,培养人才,传之其人,是姚鼐一生所垂注的。

姚鼐晚年,除了因转任主讲的书院偶尔在江浙皖省间奔波外,基本上过着一种闲适安雅、平静祥和的生活。

从现有的材料中按查,乾隆三十九年那年,姚鼐选择退隐时,其时父亲已经去世近十年,家中有一年迈的母亲,原妻子已逝,续妾尚在,还有三女二子(后纳侧室梁氏,并生一子)。比照当时人的家庭,家累其实并不算重荷。清朝制度惯例,官员退休可领半俸,姚氏桐城老家又累积有田产可得租赁收入,常年主讲的都是名书院,待遇较为优渥,在南京钟山书院时姚鼐自己说是每月50两银子(《与马雨耕》),单单此项实际已相当一县长官的收入(张仲礼《中国士绅的收入》),又有修志等额外进项,所以晚年的姚鼐在经济上不至于陷入困顿,使其有宽绰娴雅的心境从事读书著述的事业之中。

姚鼐一度主讲的紫阳书院

在晚年的这些书信之中,姚氏也少提及经济上的困扰,种种迹象表明还是宽裕有余的。晚年儿女陆续婚娶,开支渐大,族里亲戚又时常需予赈济,书信中始出现一些筹谋划策为钱发愁的谈论(《与四妹》、《与师古儿》),但大抵还在能力范围之内,此时还有多处出现买地置产的文字(《与马雨耕》)。

同时期的许多的学人,诸如程晋芳、汪中、洪亮吉、黄仲则等等,往往因不善治生产导致经济困顿,而姚氏则差能免于此扰,从书信中一二线索也可表明,姚氏大概是颇能勤俭持家流量入为出精打细算的,以至能免于饥寒冻馁,乞食权门,虽然为子孙所累垂老之年仍然奔波辛苦,但还是能因此保持着一份精神和人格上的独立姿态。

后来,姚氏又有幼儿及孙子三人渐渐长成,姚鼐对此幼子和孙儿大概颇为偏爱,诸如“携雉儿及复孙来书院聊伴岑寂”、“今岁有一小孙,读经于此,吾自课之”(《与陈硕士》)类似的字眼多次在书信中出现,颇得含饴弄孙之乐。种种和乐安适,使得老人的书信中较少出现一般文人学者文字中照例多有的伤春哀秋、哭穷叹老。姚氏享年八十五岁,在古人中已经是特出的高寿,不能不说与其这样较为舒畅的境遇息息相关。

古书院近况

实际上,乾嘉时期与姚鼐生活经历、条件、性情相近的学人也普遍高寿,论终年段玉裁八十岁、王鸣盛七十六岁、钱大昕七十六岁、赵翼八十七岁、王念孙八十九岁,纪晓岚八十一岁,都是显例,比之戴震、阎若璩、汪中等人困顿短命,实在不能不说苍天待之也厚,庄子所谓“故善吾生者,乃所以善吾死也”。

乾嘉学人这种罕见的群体性高寿,对促进其时学术之繁荣,委实功莫大焉。

生老病死,人生四苦。晚年的姚鼐同样要面对这样的颓唐人生。

姚鼐年轻时,据他后辈族亲姚莹说,是“体弱多病”,大概像古代多数常年从事脑力活动而少运动健身的读书人那样,身体是比较羸弱的。而从晚年的书信中看来,已臻高龄的姚鼐身体状况基本是比较良好的,几乎没有出现大的病症。

只是多次提及经常性的“疝气”发作,“吾近疝气亦小为患”(《与师古儿》)、“我在此平安,疝气不能大癒,却亦不为大患害”(《与四妹》)、“疝气间发”,然不甚也”(《与张兼士》),类似这样的字眼在晚年书信中频繁出现。从现代医学看来,疝气实际上是一种肠胃病,老年患者易出现尿频、尿急、夜尿增多等膀胱或前列腺疾病,是一种慢性常见病症。

姚鼐安徽老家万松桥,他常到之处,并写有名篇《万松桥记》

在给弟子陈用甫的信件中,姚鼐多次清楚地说是“近苦脾泄,间止间作”、“鼐患脾疾,久不得癒”、鼐时患肚腹不宁,亦时作止,不至困卧耳”(《与陈硕士》),所谓脾泄,通俗地讲,就是肠胃不适拉肚子,这是一种让人非常尴尬而乏体面的间隙性病症。晚年的姚鼐大概颇为此所苦,所以屡屡告诉于亲友,但也能坦然对待,并不因此特别急躁烦恼,每每诉说完也都轻松补说没什么大问题。对一个老人来讲,这也确实不算什么大病。可以说,他的身体,总体是甚为良好的。

而从书信中,可以推究,姚鼐的健康与高寿,除了境况差好、性情和缓之外,大概也和他良好的起居作息、饮食习惯有关。姚鼐一生捍卫程朱理学颇为用力,晚岁却开始笃信佛教,深究佛学,在给亲近的门生陈用甫的信件中,明确写道,“老年惟耽爱释氏之学,今悉戒肉食矣,石士闻之,毋乃笑其过邪,然其闻颇有见处,俟相见详告耳”(《与陈硕士》),对袁枚生平诋佛,给予毫不客气的批评,认为“我辈所当鉴以自警也”(《与马雨耕》)。对于宗教的探究和身体力行,实际上对于其身体的康健也带来了莫大的好处。晚年的姚鼐变得更加平和通达,“老夫尚能方便遣情”、“既而思此亦人理之常,死生大事亦如此耳”(《与马雨耕》)等等散见的语句,显然来自佛教的体悟,与程朱理学的论调大相径庭;他饮食上基本上不再肉食,“鼐已全戒食鱼肉,然此等亦只是滞名着相中事,若言了当大事,则全未耳”、“常饭亦较旧少浅”(《与马雨耕》);他经常性的打坐收束精神,“近略静坐”(《与马雨耕》)。

姚鼐恩师——桐城刘大魁墓地

恬和寡欲的心境、清淡克制的饮食、收束身心的静养,对一个老人来说,实在是葆持身体康健的良方。姚鼐一生作为程朱理学的拥趸,晚年转而同样遵奉佛教,实在是一个有趣的现象,对于我们探究此时之士人心态,不失为一个有效的路口。

说到底,宋明理学终究只是一门修身克己的功夫,对于生命之真切意蕴、人生之终极关怀,着墨不多,偶有论及也不免肤浅,对于老年的姚鼐来说,生命已经逐渐走到尽头,一生之所历电光火石恍然黄粱一梦,佛教所揭示的种种大概给客居异乡的暮年姚鼐带来不少的安慰和欣喜吧。

姚鼐的晚年,最高兴的,莫过于两件事情。

桐城方以智故居内现状,韦力摄影

一件是他埋头写作的两本著作终于在生前写成了,在他心中,对于这两部著作,他有着足够的自信,他是毫不怀疑能够藏诸名山,传之其人,通邑大都的。这就是他念兹在兹的《九经说》十九卷、《三传补注》三卷。晚岁几十年,他其实投入了极大的心力,在写作这两本书籍,后来使其名声大燥的《古文辞类纂》反不甚措意,晚年书信中较少谈论,只在一二回复后辈的书信中泛泛提及取读“可知门径”。

对一个有壮志的学者来说,明显地更在意个人著述,这才是最值得珍重的名山事业。而且早年在京师入局四库馆时,汉学大师们的轻视和压力大概给予了姚鼐极大的心理创伤,当年致书戴震乞列门墙被拒、纪昀等人公然轻视的屈辱感大概还无法消去(余英时《论戴震与章学诚》),那种“影响之焦虑”(Harold Bloom,“The Anxiety of Influence”)始终与影随行,促使和激励着他不断地在汉学上做积累,希图在以程朱义理为中心主体的前提下,运用考据之方法,做出独树一帜的经学解释,既能被主流学术界所接受,能又成就他沟通汉宋、敉平争论,“破门户偏党之见”(《与王怀祖》)的学术抱负,成一家之言,不托飞驰之势,而声名自传于后.

在晚年的书信中,他不断提及这两部得意之作,不惜自我表襮三复斯言,言语中满含自负和喜色。“《九经说》与《三传补注》则先后刻成,此盖为可喜”(《与胡雒君》)、“前所寄《经说》.........每于一经内,有一二条的论,自当为后之专治一经者所采用。姑存此书,以待其人耳。”(《与陈硕士》)、“吾《九经说》补刻成,今寄汝二部,岭南或遇一真读书人,可与之”、“如吾《九经说》内所载三条,则义精而词备矣”、“如吾《九经说》所载乃佳,此非数年之功不能”(《与石甫侄孙》),类此自伐自矜的辞句书信中几难尽举。

安徽省枞阳县义津镇阮贩村姚鼐墓

与成书生前的欣悦相当的另一件喜事,大概是晚年裁成了一批能继承其志传其薪火的门生弟子、学问与精神上的接班人。乾隆五十五年(1790年)姚鼐受邀主讲南京钟山书院,其后不久继钱大昕之后接任山长,在此期间,姚鼐陆续发现陈用光并后来著名的“姚门四杰”中的梅曾亮、管同、刘开、方东树等人,对于引导、推介这批青年才俊,姚氏可谓不竭余力,晚年书信中有大半是与这些学生鱼书雁信谈论交流的产物,更有一批书信姚鼐拉下身段致书已多年不同音讯的当朝与学界有力人物,目的只是为了引荐自己的这些学生(《与朱石君》、《与王怀祖》等),逢人说项乐当人梯的拳拳真心让人感动。

实际上,也正是弟子不辱师门,在以后的乾道咸年间纷纷成为文化界的风云人物,安其学而亲其师,虽离师辅而不反,推阐师说不遗余力,风从云合,从而使得桐城文派隐然成为此后近百年文学中枢力量。嘉庆十五年(1810年),姚鼐八十岁,门生弟子纷纷给其拜寿,书写文章诚挚地称颂这位老师一生的学问成就,乃至感人的德业(梅曾亮《柏枧山房诗文集》),当此际时,老人徘徊于老家桐城惜抱轩内,沉吟于亭亭如盖的银杏树边,内心一定是充溢着欣慰和满足的。暮年光景,小轩南浦,平生万事,功名尘土,最让其感念的,大概就是这种真挚而深切的人间情愫的守望相系吧。

野陌中寂立的姚鼐墓

倘若驶往乾嘉时候的地铁已经开通,我很想去拜访这位老人。凡是老人我都喜欢。何况是这样可爱可敬的老头。

匆笔,闲谈