返回目录:佳句赏析

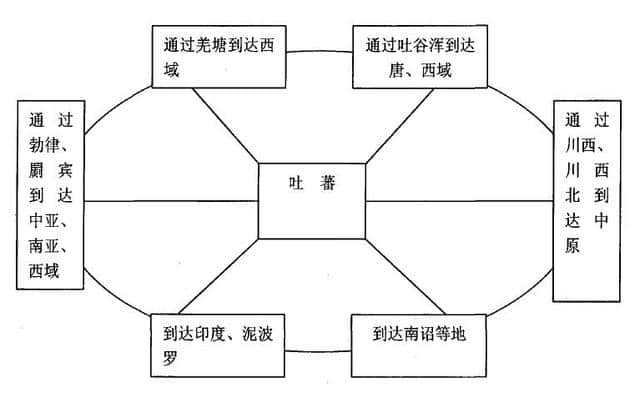

本文是《吐蕃王朝四方交通》文章的第2篇,上一篇我们讲的是吐蕃东北、东南两个方向(《吐蕃王朝周边的交通干线,唐蕃古道和蕃尼古道》),今天我们来讲吐蕃正东通向南诏国和川西剑南的道路。

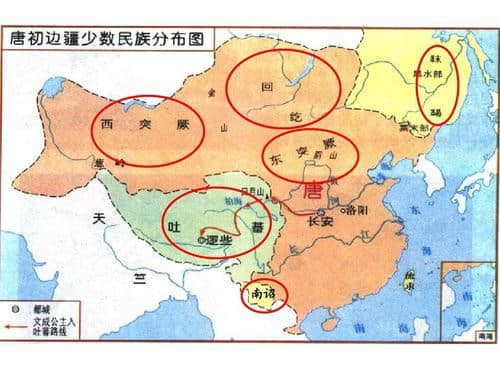

吐蕃王朝崛起后,与唐朝除在东北方的河陇地区,西北方的西域进行角逐外,在东、东南也极尽拓展。

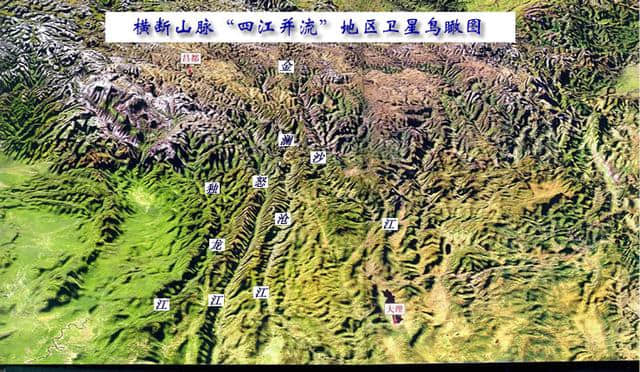

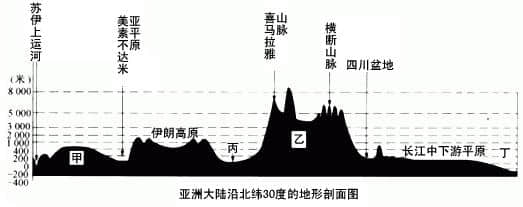

虽然青藏高原东缘,横断山脉的深山沟谷,严重影响了东部道路的通畅。以至于,即便到1954年川藏公路修通后,都堪称天堑。

但自然地貌的阻隔,并没有挡住吐蕃拓展的脚步。

在很长一段时间里,吐蕃向东的渗透,使南诏国和川西诸羌都臣服在其脚下,并和唐朝的剑南节度爆发了剧烈的军事摩擦。

交通自然是对外扩展的关键性因素,吐蕃在这个方向的交通干线,主要有两条,分别是“南诏之路”和“川西之路”。

“南诏之路”上的盟与叛

吐蕃通南诏国的道路一般认为存在两条:

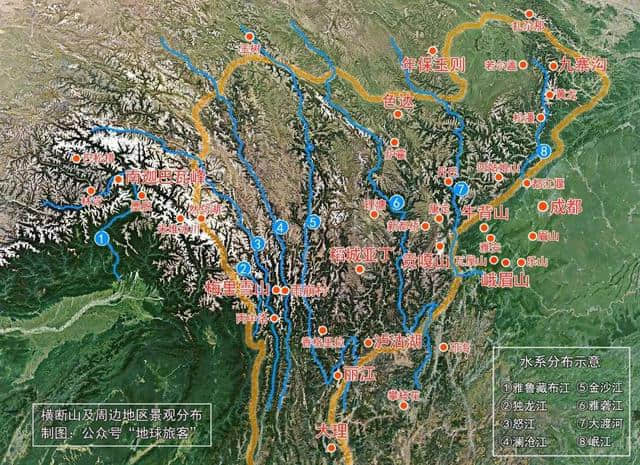

其一、由芒康——德庆——铁桥——羊苴 [xié]咩城(南诏国都城,今云南大理以西)。

其二、是从察隅过大雪山,沿高黎贡山西侧的梅开恩江至永昌。

从吐蕃军事的扩张角度上说,直达南诏国都的第一条通道,无疑要重要很多,吐蕃也以此为东出的云南的主要路线。

“神川铁桥”一词,多次出现在汉、藏史料中,成了三国君主关注的焦点。

吐蕃王朝东进之时,唐、蕃两强争霸的局面已基本形成,而南诏国便成了唐蕃天平上最重要的砝码之一。南诏倒向任何一方,都将使其在云南、川西地区占据绝对优势。

六诏国

隋末唐初时期,洱海地区小国林立,互不役属,其中有六个实力较强的小国,史称“六诏”

其中,蒙舍诏在诸诏之南,故有“南诏”之名。正是在唐朝的扶持下,蒙舍诏势力不断壮大,吞并了其余五诏一统西洱河地区。

当时,南诏国大概率已经进入相对比较发达的农耕文明,从技术实力上说未见得低于吐蕃本土,极有可能尚高出半筹。

据《蛮书·名类第四》载:八世纪的南诏王阁罗凤一次就“徙二十余万户于永昌城(今云南保山)”,以每户五人计,20万户约有人口近百万。

因此,学者估算吐蕃王朝时期,鼎盛期间的南诏国(756至757年),起码有人口四、五百万。此人口基数也远多于,吐蕃本土能够承载的人口数量。(详见拙作《吐蕃王朝时期,东挡大唐、西拒大食,它究竟有多少人口?》)

另外,云南川西山川沟壑纵横的地理特点,也让大兵团作战极难展开,本地人对小路熟悉的优势被无限放大。这些都是南诏能够成为唐蕃间重要砝码的基础。

南诏初期一度曾为唐朝的盟友,开元元年(713年),唐玄宗封南诏皮逻阁为台登郡王。

开元二十六年(738年),赐南诏王皮逻阁名为“蒙归义” ,封云南王。封王的原因恰恰是,“洱河诸部潜通犬戎(吐蕃),蒙归义率兵征讨有功。”

但从天宝初年开始,两国关系急剧恶化。在章仇兼琼(剑南节度使)、鲜于仲通(剑南节度使)、张虔陀(云南太守)、李宓(剑南留后)、杨国忠等人的连续昏招下,爆发了两次天宝战争(十年、十三年)。

十几万唐军,在云南的群山间全军覆灭。这在一定程度上,造成了安史之乱爆发后,关中、川西无兵可调的窘境。

战争的爆发,也使南诏国彻底倒向了吐蕃,天宝十一年(752年),吐蕃册封阁逻凤为“赞普钟(意为赞普之弟)。

吐蕃与南诏约为“兄弟之国”,在吐蕃王朝二百年的历史上,几乎是绝无仅有一例,可见当时南诏国的重要性。

神川铁桥遗址

相比于唐与南诏渐行渐远,吐蕃经营西洱河地区的力度始终在加大。

大概在公元680年(唐高宗,永隆元年)左近,吐蕃修建了跨越金沙江的“神川铁桥”(今丽江市塔城乡),并在这座极具战略价值铁桥旁,设立了神川都督府。

公元704年(武周,长安四年)为稳定西洱河地区叛乱的局势,吐蕃赞普赤都松赞亲征“南蛮”,死于军中。

敦煌藏文历史文书中,对吐蕃经营南诏有详细的记载:

“兔年(公元703年)……冬,赞普赴羌地(六诏),并攻陷之。”

“龙年(公元704年)……冬,赞普赴蛮地主政期间升天。”

南诏倒向吐蕃后,整个川西的战争态势急剧恶化,唐蕃围绕着维州等地进行了长达几十年的反复争夺。(详见拙作《帝国嗜血系列之维州浮沉》)

唐德宗贞元十年(公元794年),不堪忍受吐蕃沉重税赋和兵役的南诏再次倒向唐朝。 《资治通鉴》:“吐蕃每入寇,常以云南为前锋,赋敛重数,岁征兵助防,云南苦之。……云南王异牟寻献地图、土贡及吐蕃金印,请复号南诏”。

其实在入长安献图、纳印之前,南诏就已经和吐蕃撕破了脸。

此年正月,“南诏蛮异牟寻大破吐蕃于神川,斩断铁桥,大笼官以下投水死者以万计。使来献捷”。

神川铁桥陷落后,吐蕃退居纳川(今中甸附近)。其后,虽多次进攻均未能夺回神川铁桥。铁桥的陷落,标志着吐蕃逐渐退出对云南的争夺。

神川铁桥的兴废,代表着滇藏交流的兴衰。铁桥建成后,云南物资大量输入吐蕃,史料上可见南诏曾入贡特产,如铎鞘、浪川剑、生津、瑟瑟、牛黄、琥珀、白叠茂、纺丝、象牙、犀角,越赕[dǎn]马、统备甲马等物”。

同时,盐和茶也成了此路上的大宗货品,成就一段茶马古道的繁荣期。《云南志》记载:“大羊多从西羌、铁桥接吐蕃界三千二千口将来博易”。

川西之路上的战与和

从吐蕃的国家战略上说,最有价值的无疑是青海。占据了青海吐谷浑故地后,东可威胁河陇,西可染指西域,成左右逢源之势。

但从以战养战的经济价值来看,河陇无疑是首选之地,其次便是富庶的四川盆地。

因此,东出川西,进袭巴蜀,始终都是吐蕃大战略方向。对此,唐朝也心知肚明,在川西屯驻重兵,严防死守。

用蜀地诗人陈子昂的话说:“且臣闻吐蕃揭虏,爱蜀之珍富,欲盗之游日矣,然其事不能举者,徙以山川阻绝隘不通,此其所以顿饿狼之喙[huì],而不得窃食也。”

综合史料记载来看,吐蕃通剑南之路有十一条之多,但由于康区山岭耸持沟谷纵横,很多地名难以标定,古道所经之处弥漫不清。

但从其大致走向研判,其中有四条是通过云南入川西的。这四条通路曾多次成为,吐蕃联合南诏进逼剑南的行军路线。

另外,七条与川西直通,成了吐蕃联络川西诸羌,攻伐唐军的线路。但在不同的历史时期,针队唐军的防御态势,进军路线通常无定。

总体上归纳,川西之路大略可分为南、北两个系统:

北面系统,主要从川西的松州(今松潘)、茂州(今茂县)、维州(今理县东北)、悉州(今黑水县附近)等地,沿西山而至吐蕃。

南面系统,主要是从雅州(今雅安)、黎州(今汉源县北)、巂[xī]州(今西昌)通往吐蕃的路。

南北两个道路系统,可粗略类比为今川藏公路的南北线(317、318国道)。

但不论南北哪一条线,横断山脉的路况都堪称天堑,吐蕃之所以能在此路上保持进攻态势,未见得是其机动能力有多领先(在川西谁的机动能力也好不到哪儿去),而是仰赖了川西诸羌的支持。

据学者们估算,整个川西地区的诸羌人口,约在五六十万的量级。

贞观二年(628年),唐庭曾设25个羁摩州管理。三年后,羁縻州数量增至32个,内附人口达到了三四十万之巨。

但贞观十二年(638年)八至九月爆发的松州之战,让川西诸羌获得了另一个选择。

在同宗同源的感召下,诸羌大量倒向吐蕃,成了进攻川西的前锋和后援。(“为吐蕃所臣,籍其兵为前驱”)

《新唐书·地理志》记载,“乾封二年(公元667年)以吐蕃入寇,废十二州,咸亨二年(公元671年)又废蚕、黎二州。肃宗时,西戎、西沧、乐容、归德等州皆内徙,余皆没于吐蕃”。

川西诸羌的向背之心,才是松州之战最大的影响。

否则,一场战损不过千数人的边境摩擦,又何能让两个大国熄兵偃战?

不过,和南诏情况非常类似。几十年后,川西诸羌也受不了,开始组团倒向唐朝,“内附……凡二十万人口”。

《旧唐书·韦皋传》:“皋又招抚西山羌女、诃陵、白狗、逋租、弱水、南王等八国酋长,入贡阙廷。”

正是凭借川西诸羌和南诏的协助,唐军在德宗晚期(贞元十七年,794年),打出了一系列漂亮的反击战,重创了吐蕃的川西部队。

逼得吐蕃赞普赤德松赞,在康、嘉戎和山南等地实行了“大料集”,每三户出一军卒,充实军队。(详见拙作《帝国嗜血——唐蕃转折之战》)

川西战局的逆转,在一定程度上,促成了唐蕃最后一次会盟(长庆会盟),为两国人民迎来了和平的曙光。

吐蕃年年寻川西之路西来,压的剑南喘不过气。唐朝对此颇为不忿,曾两次准备溯江而上,给吐蕃来个黑虎掏心。

第一次是在武则天主政期间,侍御史王求礼给她出了一个馊主意,“征发梁(今陕西汉中)、凤(今陕西凤县)、巴(今四川巴中)州民众,从雅州(今四川雅安)开山通道,出击西羌,讨伐吐蕃。”

这个唐版318的计划一经提出,朝野震动,蜀地陈子昂上书力陈不可,“雅州诸羌从未叛唐,现在无罪而伐,是逼其反叛,投靠吐蕃。且吐蕃屡次攻伐蜀地,均未有突破,皆赖蜀地山高地险,今国家乃开其险,役其人,险开则便寇,人役则伤其财。若吐蕃趁机以诸羌为内应,则蜀地天险自破,蜀地必失。再者得西羌而不足已富天下,为此战却靡费甚多,届时国将因黩武而亡。”

第二次是在唐文宗太和四年(830年),李德裕刚被任命为西川节度使。结果当年九月,吐蕃维州副使悉怛谋主动要求献城降唐。

数十年来,久攻不克的维州居然唾手而得,对李德裕可谓是惊天之喜。拿下维州后,他向朝廷上奏,从维州城“东北繇索丛岭而下二百里,地无险,走长川,不三千里,直吐蕃之牙”。

为实现这个战略计划,他提出派羌兵三千人,烧毁吐蕃的十三桥,直捣吐蕃腹心,给吐蕃以致命的一击。

这时候,李德裕的死对头牛僧孺,站出来反对。

他主要说了两点意见,吐蕃疆域扶摇万里,丢了一个维州也动摇不了根本。(“吐蕃之境,四维万里,失一维州,未能损其势”)

另外,两国间已有盟约,相约罢兵休战,应守信为上。(“比来修好,约罢戍兵,中国御戎,守信为上”)

文宗皇帝听从了牛僧孺的意见,依照“长庆会盟”的协议内容,将维州归还了吐蕃,并遣返降将。倒霉的悉怛谋等人,在边境上被全部诛杀。(详见拙作《帝国嗜血——牛李党争与维州之惑》)

唐蕃自松州之战(638年)始,到维州之惑(830年)止,围绕川西之路勾心斗角了192年,足见其重要意义。

川西之路上,两国数十场大战固然残酷,但大规模的战争动员,也改善了道路交通环境。

四川地区的产品,也在马帮的銮铃声中,不断流入吐蕃。其中,最为吐蕃人青睐的便是茶叶和丝绸。

在藏史《汉藏史集》中,吐蕃赞普可以详细分辨产自寿州、顾诸、舒州、蓟门、昌明等地的茶叶品种,足见当时吐蕃茶饮之盛。

这些产自不同地区的茶叶,便极有可能是由川西之路或南诏之路输入的。

另外,取道蜀地入蕃,再转去天竺求法的僧人,虽没有唐蕃古道多,但在《法苑珠林》、《高僧传》、《大唐西域求法高僧传》、《一切经音义》等书记载中,数量也颇为不少。

可见,吐蕃东出之路,既是战争之路,也是文化、商贸之路,同样也是友谊之路。

川西各族在吐蕃东扩的过程中,在文化传统、宗教信仰等方面不断融合,最终形成了今天,你中有我、密不可分的血脉纽带。

参考书目:

《吐蕃与南诏交往略考》_田峰;

《吐蕃时期周边交通研究综述》_田峰;

《吐蕃南诏神川铁桥》_冯智;

《吐蕃入滇与滇藏交通的发展》_赵心愚;

《吐蕃入滇路线及时间考》_赵心愚;