返回目录:佳句赏析

《月令七十二候集解》称:“五月节,谓有芒之种谷可稼种矣。”芒种意味着仲夏时节的正式开始,此时雨量充沛,气温显著升高。

一候螳螂生,二候䴗始鸣,三候反舌无声。

这一天,从去年深秋就一直沉睡的小螳螂破壳而出;五天之后,喜阴的伯劳鸟开始在枝头激昂鸣唱;再过五天,百舌鸟却因感应微生的阴气而停止鸣叫。

对于农人而言,芒种意味着“样样都忙”。

麦秋桑叶大,梅雨稻田新。一边是夏熟作物的成长到达巅峰,亟需收割;一边是夏播作物迎来最佳播种时间,逾期不候。

这段时间,更具“时机”的意味。无论是收获或是播种,都在抢时间、占时机。放眼望去,四野金黄人倍忙,惟有鸟儿田间唱。

敦煌有芒

我们原以为,敦煌的地理位置以及气候因素都会阻碍农业的发展。但敦煌恰恰突破了我们的想象,它是戈壁上的一方绿洲、荒芜中的一颗明珠。作为千年前的丝路重镇,无论是农业、畜牧业、手工业和商业,都相当发达。

沙漠中的绿洲

唐朝时,敦煌粮食不但自给,还是拓边军粮的供应基地。天宝年间,河西地区收购的粮食多达三十七万一千余石,约占全国总数三分之一,沙州就是河西主要的产粮区之一。

彼时的敦煌,农作物以小麦为主,盛唐、中唐时有种植大米的记载,壁画上有少数用黄牛耕种水田的画面。据藏经洞出土文献记载,当时还种植粟、糜、豆类以及麻、棉等作物。

刈麦很忙

“田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。妇姑荷箪食,童稚携壶浆。相随饷田去,丁壮在南冈。足蒸暑土气,背灼炎天光。力尽不知热,但惜夏日长。”这是白居易眼中的刈麦场景,这番持续在线的忙碌状态,在敦煌壁画中也有直观的表现。

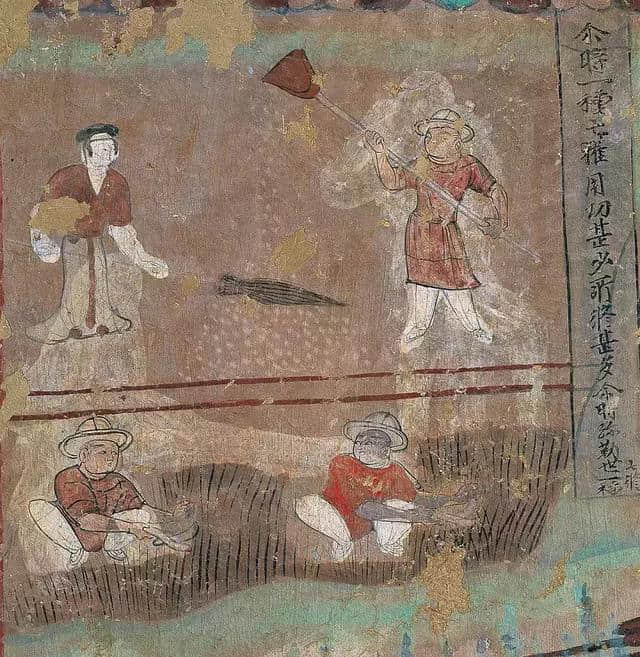

榆林窟第20窟五代《弥勒经变》中,为了表现未来一种七收的美好世界,绘制了农人收割和扬场的情景。画面下部两位农夫手持镰刀正在割麦,上部一农夫手持木锨扬场,一农妇执帚扫场。

榆林窟第20窟 割麦扬场 五代

在莫高窟第61窟五代壁画中,同样绘有扬场的生动画面。农妇以小巾覆髻,站在凳上持簸箕当风扬场。敦煌谚语:“风中扬谷,秕者登先。”顶风扬谷时,腹中空空的秕子先被扬到了前边。所以,不必在意浮夸虚华者的一时招摇,有真才实学的向来沉稳得不露锋芒。

莫高窟第61窟 扬场 五代

山间耕牧

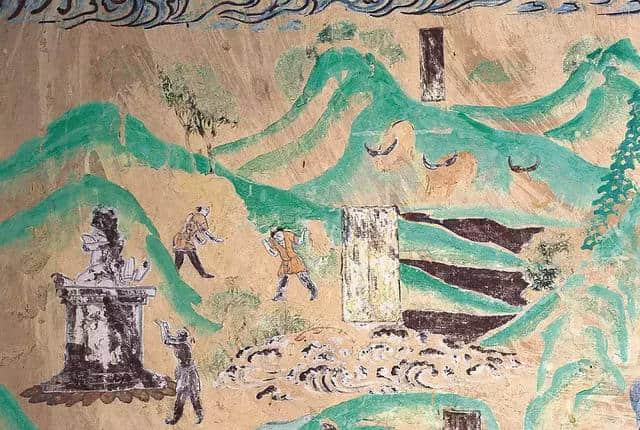

农忙之时,不仅农人要付出大把汗水,耕牛也不辞辛苦,风里雨里为收获服务。莫高窟第321窟的初唐壁画中,山下有人正在收割,山间几头耕牛于劳作间隙饮水休息,展现出一派耕牧景象。

莫高窟第321窟 山间耕牧 初唐

田间小憩

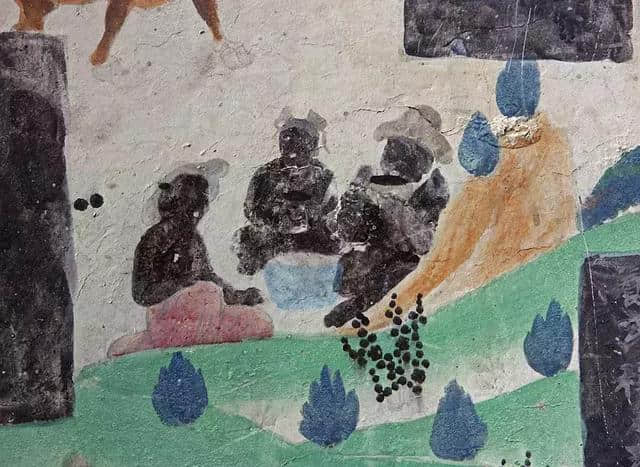

芒种时节,秀女出房,田间地头最是人多。午饭之时,席地而坐,话几句家长里短,冲淡了紧张劳作后的些许倦意。莫高窟第23窟的盛唐壁画里,描绘了一家三口于田间就餐的温馨场面。三人中间放一大盆,母亲左手托碗,右手放于胸口,正在说话;孩子双手捧碗,侧耳倾听;父亲左手端碗,右手拿筷,吃得津津有味。虽是粗茶淡饭,一家人却过得其乐融融。

莫高窟第23窟 田间小憩 盛唐

自古以来,芒种都是一年中最繁忙的时节。此时若是偷懒一会儿,之前所有的付出就可能化为乌有、惨淡收场;如果及时收割、及时播种,这便会成为一个圆满的结尾,以及一篇漂亮的序章。

艳阳辣辣卸衣装,梅雨潇潇涨柳塘。

夕阳西下,荷锄归家,饮一杯梅酒,消解掉一天的疲惫。

万物于春天懵懂苏醒,于夏日恣意生长,待到金秋时,能否实现当初的美好期盼?

(来源:敦煌研究院)