返回目录:佳句赏析

1924年秋,清华学校正在筹办“国学研究院。”

校长曹云祥希望聘请胡适进入国学院,担任其中一位导师。

但胡适却拒绝了:“非第一等学者,不配做研究院的导师,我实在不敢当。你最好去请梁任公、王静安、章太炎三位大师,方能把研究院办好。”

梁任公,就是搅动“戊戌变法”的梁启超;

章太炎,更是大名鼎鼎的国学大师;

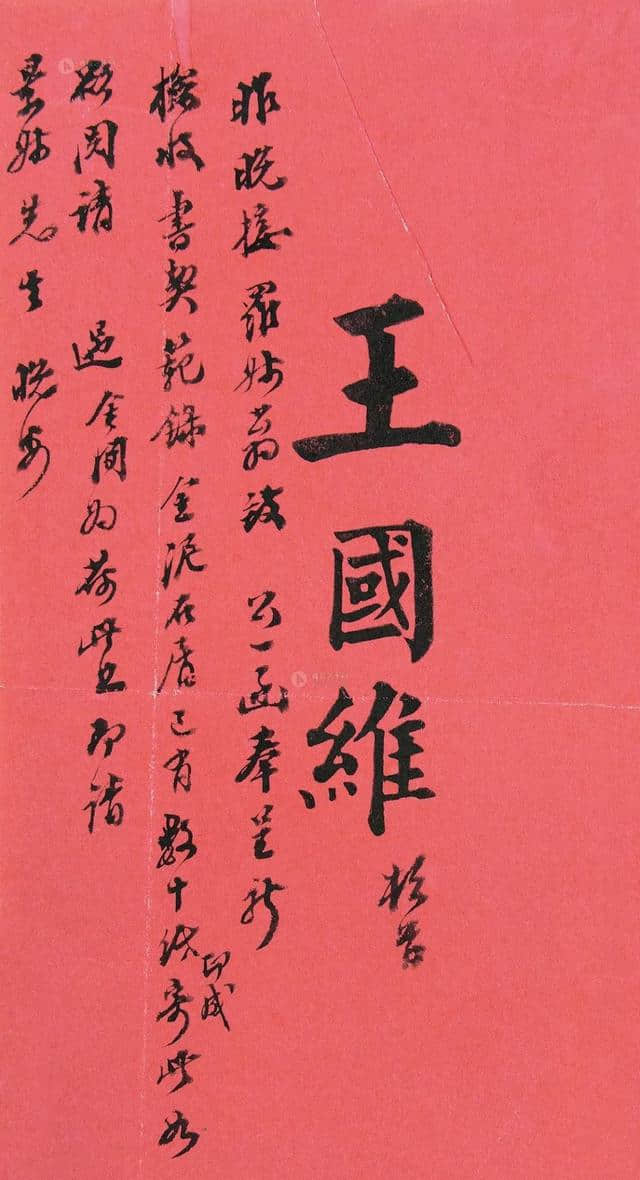

王静安,就是最神秘的王国维。

当时,王国维正担任清朝逊帝溥仪的“南书房行走”,如果接受了清华大学的邀请,就不再方便跟清室往来频繁。

正在进退两难之际,好友蒋汝藻在信中劝慰他:

“清华每月有400大洋,有屋可居,有书可读,又无需上课,为吾兄计似宜不可失此机会。”

但这不是最重要的,打动王国维的是后面的几句话:

“从此脱离鬼蜮,垂入清平,为天地间多留数篇文字,即吾人应尽之义务。”

脱离鬼蜮,垂入清平,正是王国维最盼望的事;为天地间多留数篇文字,也是他最大的心愿。

就这样,王国维进入清华大学国学研究院,和梁启超、陈寅恪、赵元任并称为“清华四大导师。”

这所研究院有多牛?存在的4年中,毕业生仅仅70余人,但是质量非常之高,有50余人都成为中国人文学界的著名学者。

王国维也因此桃李满天下。

但令人诧异的是,号称“国学大师”的王国维,年轻时崇尚的却是西方“新学。”

独上高楼,望断天涯路

1877年,王国维生于浙江海宁县。

从小“体质羸弱”的小王,人生道路早已被父亲王乃誉规划好:读经书、考科举、点翰林、做高官,这也是传统士大夫走过千年的老路。

要想在科举中金榜题名,就要读《四书五经》。

可王国维从小就不喜欢这类书,就这么马马虎虎的读了几年,竟然在15岁那年考中秀才,成为“海宁四才子”之一。

1892年,他前往杭州继续考试,再也没有好运气,不出意外的名落孙山。

但世界为他关闭一扇窗户的时候,也很贴心的为他打开一扇门。

在杭州,他第一次知道了《四书五经》之外还有更宽广的天地,后来在他的《三十自序》中回忆:

“十六岁见友人读《汉书》而悦之,乃以幼时所储蓄之钱,购前四史于杭州,是为平生读书之始。”

他的父亲也是开明的家长,并不阻拦王国维读这些课外书。

王国维选书的理由很简单:能够救国救民的书,就必须读。

而要救国救民,只有学习西方的文明。

从此他开始凭借自己的兴趣,走上了一条望断天涯的登天路。

既然背离《四书五经》的道路,也就直接导致他在科举中再无寸功,金榜题名的荣耀,也与他彻底无缘。

1898年,王国维来到上海谋生,在《时务报》中做些抄写、校对的工作。清贫的生活,没有让他忘记来上海的目的:读书救国。

在几年的时间里,他勤奋刻苦的学习了德文、英文、日文,并且通读了康德、叔本华、尼采等哲学家的著作,成为最精通西方哲学的中国人之一。

如果按照这条路走下去,王国维很可能像胡适一样,成为西装革履、吃面包喝牛奶的“全盘西化”人士。

正是罗振玉的出现,才真正造就了“中西合璧”的王国维。

在《时务报》工作时,王国维每天午后会去隔壁的东文学社,学习3个小时。

有一次,他在学习之余顺手在扇面上题了一首诗,其中有句话是这么说的:“千秋壮观君知否,黑海西头望大秦。”

如此大气雄浑的诗句,瞬间让东文学社的老板罗振玉大感惊异,就决定资助这个年轻的学子,让他好好学习,没有后顾之忧。

罗振玉不仅资助王国维东渡日本留学,还让他在自己主办的《教育世界》上,发表了大量的学术性文章。

就在一颗学术明星冉冉升起时,罗振玉给了他当头一棒。

当时的王国维,沉溺在尼采的唯意志论中不可自拔,罗振玉就劝他:“尼采诸家学说,贱仁义、薄谦逊、非节制,欲创新文化以代旧文化,则流弊滋多。”

王国维的反应是:“闻而惧之。”

西方的学问发韧于西方的土壤,依据的也是西方的传统习俗,如果照搬到中国的大地上,可能会水土不服。

而一个国家失去了自己的传统文化,那么就成为顾炎武口中的“亡天下。”

在那个烽火连天的年代,萦绕在读书人心中的一股情节就是:

国已将亡,天下不可再亡。

明白了这层道理,王国维大彻大悟。

从此以后,他在研读西方经典的同时,花费了大量的心思,去研究诸子百家和宋明理学。

西学与中学的融会贯通,放佛让王国维打通了任督二脉,从此一发不可收拾。

1903年,王国维发表《哲学辩惑》;

1904年,撰写了《红楼梦评论》;

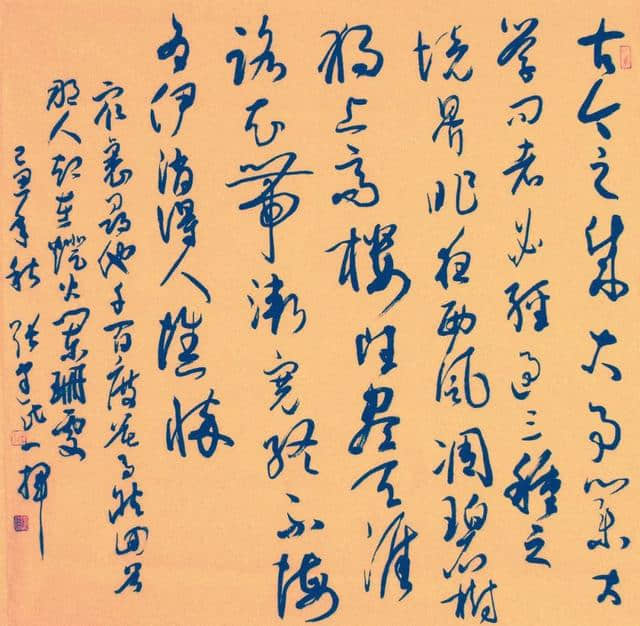

1908年,写下了《人间词话》。

辛亥革命以后,他和罗振玉东渡日本,暂时避开国内的纷争,只求能够静心做学问。

王国维的学术功底经过十几年的积累,终于在日本爆发出巨大的能量:

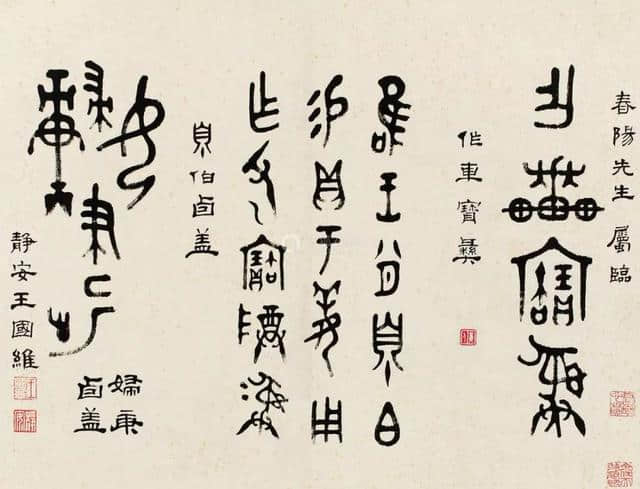

第一部关于戏曲的著作《宋元戏曲考》发表;

将中国历史向前推进1000年的《殷墟书契考释》发表;

最早研究敦煌汉简的《流沙坠简考释》发表,更被鲁迅称为真正研究国学的书。

北宋张载说:“为天地立心,为生民立命;为往圣继绝学,为万世开太平。”

王国维知道他没有文韬武略、没有用兵奇谋,能做的只有“为往圣继绝学。”

清楚了自己该如何报国,王国维就在这条道路上一路狂奔。

在礼乐崩坏的清末民国年间,所有人都向“美丽自由”的西方世界看齐,只有王国维在人群中逆行而上,向世界证明:中国的学问,一样很精彩。

众里寻他千百度

在民国初期,最汹涌的群众运动就是剪鞭子,毕竟要走向现代化,就要与过去决裂。

可王国维的脑后,仍然托着那根小辫子,终生都没有剪掉。

夫人不解的问他:“大家都剪掉了,你怎么还留着?”王国维说:“都到这个时候了,我还剪它干什么?”

在那个年代,大家都剪了鞭子、换上西服,争先恐后的表达自己的进步,只有王国维还穿着长袍马褂、扎着小辫子,行走在大街上,看上去那么扎眼。

只有王国维知道:“300年前,中国人已经历过一次剃发易服,但文脉好歹传承下来。

如今面临3000年未有之大变局,若没有一两个护道者,恐怕连皮带囊都要被换了。到那时,中国还是尧舜禹汤的中国吗?中国人,还是炎黄子孙吗?”

都以为王国维一辈子都在为清室守节,其实在他的心里,皇帝、朝廷、发服,是几千年来中国的象征。

面对汹涌而来的西方文明,他的坚守像是大海浪涛中的一叶扁舟,孤独无助却又坚定前行。

我们可以站在上帝视角去批判他的愚,却不能否定他付出巨大勇气的坚守。

那人却在灯火阑珊处

遍观王国维的照片,表情都是统一的:严肃、古板、不苟言笑。

赵元任的妻子杨步伟很直爽,喜欢跟人开玩笑。但只要见到王国维就收敛起来,大气都不敢出。

即便在老师们聚餐这种放松的场合,杨步伟都不敢跟王国维坐在一桌,就因为那种庄严、不怒自威的气场,让所有人都在他面前保持由衷的克制。

事实上,王国维不仅面目严肃,生活中也无趣的很。

他能写出《宋元戏曲考》,却没有看过一场戏;

每天经过颐和园,却没有好好玩一玩;

即便跟学生在一起的时候,如果没有问题要回答,他就一根又一根的抽烟,两人相对无言,也不觉得尴尬。

所以他的孩子王东明回忆说:“父亲的一生中,可能没有娱乐这两个字。”

徐中舒曾评价自己的老师:“他是有热烈的内心情感的人。”

王国维在家中书房读书写作时,别人一般不去打扰他的清净。

但孩子们玩耍时,还是会不小心闯进书房,每当这时夫人就来到门口,装作很凶的样子叫孩子们出来。

王国维被打扰了清净,却没有丝毫的懊恼,反而挡在孩子们前面,跟夫人做起“老鹰抓小鸡”的游戏。

孩子们在他休息的时候,也喜欢缠着他读诗。

王国维就拿着书本一遍一遍的读,甚至还跟孩子们玩他不擅长的画画。

他随便勾两笔,胡话张口就来:“这是一艘船,这是个老头子。”

这样的老顽童,跟那个令人生畏的王先生判若两人。

朱颜辞镜花辞树

1924年,冯玉祥发动“北京政变”,将溥仪的小朝廷逐出紫禁城。

王国维作为溥仪的老师,也在被逐之列。这次事情,被他视为奇耻大辱,一直如鲠在喉。

1926年春夏,冯玉祥的西北军加入国民革命军,命其部下开进河北。

两年前的悲惨遭遇,再一次浮上心头。

如果仅仅是这样,那也不过是再难受一次,可事情远远不止这么简单。

也是在当年,北伐军攻入长沙,自命清室遗老、且留有鞭子的学者叶德辉,被军队强势镇压。

这哪里是简单的改朝换代,而是要彻底除旧布新的节奏啊。

1927年,更是人心惶惶的一年。

学生姜亮夫去拜访王国维,王就问他:“有人劝我剪辫子,你怎么看?”

姜亮夫只好说了些宽慰的话,让老师放宽心,还是顺应事实的好。

王国维却说:“我总不想再受辱,我受不得一点辱。”

一生坚守的中国文化,被所有人弃如敝履。本想着多读书、多教点学生,可时代却要彻底扫清文脉存在的土壤。

一介书生王国维,在激烈动荡的的大时代浪潮中进退失据,面对前路彷徨,彻底失去了方向。

同样是礼乐崩坏的时代,孔夫子还能“修六经、注春秋”,王国维却无力反抗,只能眼不见为净。

1927年6月2日,颐和园昆明湖边。

王国维平静的抽了一支烟,然后无悲无喜的向前走去,一头扎进平静的昆明湖中。

被打捞起来后,众人在他的口袋中发现一封遗书:“五十之年,只欠一死。经此事变,义无再辱。”

面对翻天覆地的世界,王国维那瘦弱的肩膀,怎能接续老旧中国的脉搏?

他能做的,只是给时代的斯文和士人的体面,找个平静的归宿。

就像陈寅恪在为他撰写纪念碑文中说的:

“士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬。

思想而不自由,毋宁死耳。

............

先生以一死见其独立自由之意志,

非所论于一人之恩怨,一姓之兴亡。

先生之著述,或有时而不章;

先生之学说,或有时而可商;

惟此独立之精神、自由之思想,

历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。”

王家卫的《一代宗师》中说:“念念不忘,必有回响,有灯就有人。”

王国维用弱小的身躯,点亮一盏微弱的油灯,在时代的大潮中迎风摇曳,却发出耀眼的光芒。