返回目录:佳句赏析

府学胡同的文丞相祠

我不知道这是第多少回来文丞相祠了,但这是我带着儿子第一回来拜谒。4月下旬的一天,气候温暖的暮春时节。孩子在北京已经长到六岁多,秋季即将成为小学生,我才带着他回到他户籍所在地——北京东城某胡同深处。看到狭窄的胡同、低矮的平房,他觉得很兴奋。对我说:“爸爸,这里好古老呀!”

然后,他跟着我穿过文丞相胡同,进了“文丞相祠”。多年前那位看门的老人已经不在了,应该早已退休,代之是一位中年妇女在卖票。

祠堂依然很安静,我只看到两位年轻的女游客。北京文物太多,这座两进的小四合院并不引人注目。我刚来北京后不久,有好几年与文丞相祠毗邻而居,没事去祠里转转,祠堂幽静得常只有我和看祠堂的老汉两人。里面没有高大的柏树和槐树,有一棵年头很长的棵歪脖子枣树。

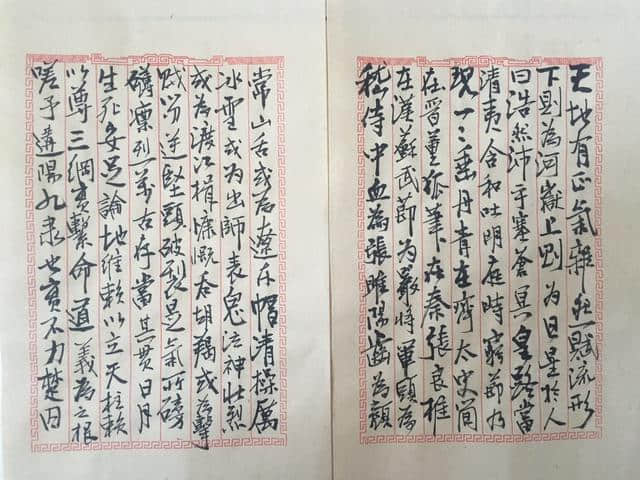

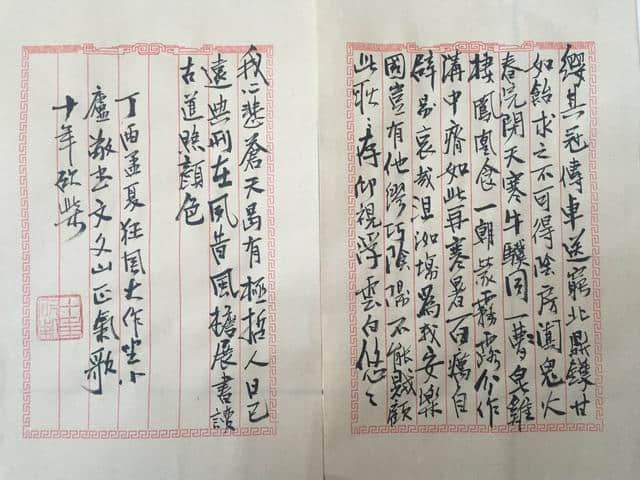

古枣树还在,十来年的时光对它而言,只是短短夫人一瞬。进大门后东边墙壁上镌刻的文征明所书《正气歌》,也风采不减。当年文征明书写同姓先贤的这篇传世名作时,一定是态度虔诚心情激动,笔力遒劲,气韵生动,贯穿全章。指着上面的字让儿子认,他识得“天地有正”,繁体的“氣”认不得。“沛”字认得,因为是他姓名中的一个字。

住近丞相祠堂的那几年,我还未到而立之年,没有孩子,过得轻松逍遥。常坐闲暇时,进祠堂在那株歪脖子枣树下,想起文天祥的一生。这棵歪脖子树据传是文天祥囚禁在此所植,多年后枣树歪向南面,应验了文天祥的一句诗:“臣心一片磁针石,不指南方誓不休。”这多半是后人附会,文天祥当年究竟拘在哪里还是未定之数。但这点并不重要,关键在后人心中,枣树是文氏所植,就行了。

歪脖子枣树还在

文天祥的一生从中国传统士人的价值观来看,真是太令人羡慕了。读书最大的出息是状元,做官做到最大就是宰相。文天祥二者都占全了。北南二宋虽然武力虚弱,但文化却异常灿烂,理学也得到了极大的发展。文氏也正是宋代理学养育出来的楚翘者。文天祥还在江西吉安读圣贤书,慕周公之礼时,蒙古人已经征服了花剌子摸和西夏,正准备陈兵南下。在强敌当前时,但是的南宋仍然贪污横行、空谈日烈、武备不修。以所谓大汉族的“仁义”来对蒙古人的锋镝,较量结果可想而知。面对蒙古人纵横欧亚大陆的铁蹄,南宋除了被征服,几乎没有别的出路。文天祥从起兵勤王开始,就注定会失败。这样读书明理的书生,怎能和虎狼之师较量?所以文天祥抗元的经历,只有两字:凄惨。两次被俘,队伍未经一战已成鸟兽状,只为我们留下“惶恐滩头说惶恐”、“化着啼鹃带血归”之类读之落泪的诗文。

文天祥知道自己抗元必败,被俘必死的结局。但“知其不可为而为之”正是孔孟所倡导的。对文山先生的气节,我当然很景仰,可是不得不痛苦地思考,为什么中国历史上,文明总败给野蛮。对历史人物,总是容易进行简单的道德评价,似乎这样最省事,大伙儿不用思考,就接受主流意识形态的评价就行了:此人忠,那人奸。

在南宋,还有一个状元宰相,就是秦桧。但文氏和秦氏两个状元宰相在后世的评价有天壤之别。文氏为世代敬仰的大忠,而秦桧是万人唾骂的奸臣。其实我们以纯史学的角度来看秦桧,他未必就一无是处。他步入仕途不久,金兵南下,作为一个年轻官吏,他也极力主张迎战。战争的结果是有名的“靖康之变”。秦桧陪着徽、钦二帝在东北的冰天雪地里当了俘虏,后来得以逃脱,当了南宋皇帝赵构的宰相。后人把他铸在岳坟前长跪的原因一是他以“莫须有”的罪名杀岳飞于风波亭,二是说他是汉奸,私通金国。他杀岳飞是事实,但他不是主犯,顶多是秉皇上高宗的意旨办事而已。秦桧帮高宗去了心腹之患,而且千秋万代替赵构顶着骂名。如果按着古代忠臣的标准,这种不记个人得失替君父解忧的行为,岂能用“奸诈”二字所能形容呢?当然,如果按“从道不从君”的标准,秦桧是奸佞之徒,可是汉代以后,这样的大臣有多少呢?即使有,结局多数不妙。

至于秦桧后来主和,完全基于两国的实力,当时的宋朝根本不是大金的对手,金兀术完全有力量灭此朝食。但在秦桧等人的外交斡旋下,上表称臣,使金人铁骑不再过长江,使宋朝又延续了150年。如果秦桧当年主张“宁为玉碎,不为瓦全”,他可以换来文天祥那样的美名,但大宋早就不存在了,中国的文化将会倒退许多年。本来外交就是一门审时度势、妥协与武力交织的艺术,秦桧此举比空谈误国强得多。这些道理,明末的王夫之已经说过。他就主张有战的准备,但要立足于和谈。当时南宋面临的局势也只能这样。

古人说过:“千古艰难唯一死,伤心岂独息夫人”。其实死并算不了什么,更难得是在不敢活的时候为国家活下来。当年秦桧如果死在金国,他会和文天祥一样名垂千古,但他为复国忍受了一切,秉皇帝意旨办事,却成了奸臣。历史往往爱开玩笑,汪精卫当年刺杀满清肃亲王被俘后,写下了“引刀成一快,不负少年头”的诗句,其豪气比“我自横刀向天笑”如何?如果满清真杀了他,就是成全了他,他日后的声名不会亚于谭嗣同和秋瑾。所以古人说过,寿者多辱。

顾炎武所言国家兴亡,肉食者谋之;天下兴亡,匹夫有责”。说的是一家一姓朝廷之灭亡并不足惋惜,关键是天下不要亡,也就是支撑一个民族的文化不要亡。所以殉道比殉国往往更有价值。文天祥临死前写下:“孔曰成仁,孟曰取义;唯有义尽,所以仁至”。文天祥是为中华的道统而死,那么秦桧维护的难道不是道统吗?无非前者用生命,后者用韬略。

我无意为秦桧翻案,只是在想,秦桧和文天祥受过相同的文化熏陶和道德教化,两人的成长道路也异常相似,秦桧并非天生就是当奸臣的,秦桧和文天祥两人完全相反的历史评价取决于在重大人生关头,两人的个人选择。这种个人选择不是由外部的有效制度来监督或保证,完全取决于个人的修为。这也就是中国的儒家千百年来在找不到一种有效的制度设计时,只能强调“慎独”,自己监督自己,这种“不自欺”都是扯淡。

中国两千年的皇权政治中,治国者总是走两个极端,因为在那样的制度和文化大背景下,统治者很难找到一条“恰好”的治国路子。汉唐强盛,地方官员有较大的自主权,就容易形成割据,架空中央。宋、明两代吸取藩镇割据的教训,加强中央集权,最大限度削弱地方官尤其是带兵武官的权力,造成了强干弱枝,地方官员唯上命自从,没有主动性和积极性,大大小小的问题都压在中央政府,那么政治是否清明完全取决于皇帝和内阁重要人员。宋代早期几个皇帝算是些明白人,于是能吸纳一些开明的文官在周围,有了北宋的经济文化繁荣。可赵构这样的皇帝一旦讨厌岳飞并想除掉他,在那种制度设计下,一定会有人跳出来领会皇帝的意思,来设计种种搞掉岳飞的罪名和办法,不是秦桧就是别人。

大宋这种完全依赖执政者人品和能力的繁荣是不会持久的,这样的政治架构也没有收缩自如的能力,碰到蒙古、满清这样政权动员能力、将士能动性更强的“蛮族”,只有挨打割地投降的份。这样的政治构架中间,出十个岳飞、十个文天祥也不管用。除了留下“待从头,收拾旧山河”、“人生自古谁无死”这类豪迈诗文让后人吟诵外。

大宋病病恹恹地活了三百多年,在辽、西夏、金、蒙古这样靠武力立国的政权威胁下,活得很窝囊。但它最大的副产品则是赢得了文化人的心。陈寅恪说:“欧阳永叔少学韩昌黎之文,晚撰五代史记,作义儿冯道诸传,贬斥势利,尊崇气节,遂一匡五代之浇漓,返之淳正。故天水一朝之文化,竟为我民族遗留之瑰宝,孰谓空文于治道学术无裨益耶?”欧阳修是大宋一朝的文人代表。中国历代政权鼎革,为故国殉节的文人,宋代最多。文天祥和陆秀夫这些人有名有姓,更多的殉国文人没有留下名字。蒙古兵攻陷潭州(今长沙)时,岳麓书院几百士子挥戈抗敌,全部战死。原因无他,报知遇之恩。而那些靠刚猛治国、轻视文化人的朝代,往往徒有强大外表,却很快亡国,如秦朝、元朝。这样的朝代一旦走向没落,普通草民和有文化的士人,没几个同情它,遑论为其殉节了。

从这点来说,文天祥“知其不可为而为之”的悲剧,依然有穿越时空、打动人心的力量。我的这些观点,不知道儿子长大后他是否认可,或许他有他的想法。但不管如何,教他诵读《正气歌》总是没错的。